Erfahrungen mit Schostakowitschs achtem Streichquartett

notiert anlässlich der Aufführung am 8. März 2017 im Opernhaus Chemnitz

Das war der Plan: 24 Streichquartette in allen Tonarten – so wie es Bach und er selbst mit ihren Klavierzyklen vorgemacht hatten. Tatsächlich wiederholen sich die Tonarten in den vollendeten Quartetten nicht. Im Januar 1975 jedoch, ein halbes Jahr vor seinem Tod, sagt Dmitri Schostakowitsch zu Dmitri Zyganow, dem ersten Geiger des Beethoven-Quartetts, das fast alle seine Streichquartette uraufgeführt hatte: „Weißt du, Mitja, die euch versprochenen 24 Quartette werde ich nicht mehr schaffen.“

Genau in der Mitte der 15 tatsächlich realisierten Werke steht das achte Streichquartett in c-Moll op. 110, eines der bekanntesten Werke des Streichquartett-Repertoires überhaupt. Entstanden ist es im Sommer 1960 in Gohrisch bei Dresden; heute gibt es dort, eben deswegen, ein Festival: die Internationalen Schostakowitsch-Tage. Man zeigt im Innenhof des ehemaligen Gästehauses des Ministerrates der DDR einen kleinen Tisch, an dem der Komponist in einer Art kreativer Explosion in nur drei Tagen das Stück niederschrieb.

Das Werk trägt die Widmung „Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“ – mit diesem Wissen habe ich es jahrelang gehört und gespielt. Der zweite Satz ist vor dem Hintergrund dieser Widmung ein brutaler Kampf, im dritten Satz hört man das Heulen der Sirenen, im vierten Satz die Einschläge der Bomben, der fünfte Satz ist eine erschütternde Totenklage.

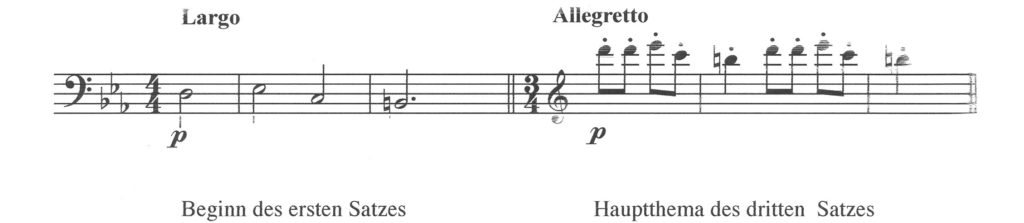

Aber auch ein ganz anderes Verständnis des Stückes ist möglich – und nötig. Schon der allererste Anfang macht stutzig: Das Quartett beginnt mit Schostakowitschs Signatur, dem musikalischen Anagramm D-S-C-H (eigentlich: D-Es-C-H), als ob der Komponist „Ich“ sagen würde. Tatsächlich ist diese Tonfolge das zentrale Motiv des ganzen Stückes, das in immer neuen Verwandlungen und Verkleidungen erscheint. Ein Beispiel für die Metamorphosen, die die vier Töne erleben, ist das Thema des Scherzos:

134 Mal, so habe ich gezählt, kommt das D-S-C-H vor (transponierte Varianten und Stimmverdopplungen nicht gerechnet), 134 Mal sagt der Komponist also: „Es geht um mich!“

Als ich mit Schostakowitschs Sinfonik vertrauter wurde, erkannte ich die Melodie wieder, die nach der ersten fugenhaften Durchführung des D-S-C-H erklingt. Der akzentuierte Ton der ersten Geige ist der Beginn des Trompetenmotivs am Anfang der ersten Sinfonie; auch die Fortsetzung im Fagott wird zitiert, alles im Tempo sehr zurückgenommen und in einem fahlen, verschütteten Klang: eine ferne Erinnerung an einen frühen Erfolg. Sein Leben lang feierte Schostakowitsch den Tag der – triumphalen – Uraufführung seiner Ersten als den Tag, an dem er als Komponist geboren wurde.

Und da ist viel mehr: Im zweiten Satz des Quartetts erklingt das „jüdische Thema“ (Schostakowitsch) aus dem zweiten Klaviertrio, ein Denkmal des früh verstorbenen Freundes Iwan Sollertinski, dem das Trio gewidmet war. Da sind Fragmente aus der fünften Sinfonie und dem ersten Cellokonzert – beide Werke spielen eine bedeutende Rolle in der Auseinandersetzung Schostakowitschs mit dem Stalin-Regime. Das anrührendste Selbstzitat ist das wunderbare Cello-Solo im vierten Satz, das Arioso „Serjoscha, Geliebter!“ aus der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“: Nach der Uraufführung im Januar 1934 wird Schostakowitschs Oper zwei Jahre lang mit außergewöhnlichem Erfolg gespielt. Anfang 1936 besucht Stalin mit anderen hochrangigen Politikern eine Aufführung der Oper. Dem Diktator gefällt das Stück nicht, er schreibt oder veranlasst eine vernichtende Kritik unter dem Titel „Chaos statt Musik“. Der Verriss ist von katastrophaler Wirkung: Alle Aufführungen werden gestoppt, Schostakowitsch rechnet mit seiner Verhaftung und schläft einige Monate in seinen Kleidern mit einem gepackten Koffer unter dem Bett.

Der Komponist zitiert jedoch nicht nur sich selbst: Im vierten Satz erklingt das russische Lied „Erschöpft von schwerer Gefangenschaft“. Ich verstehe dieses Zitat als Reflex auf Schostakowitschs Lebens- und Arbeitsbedingungen nach jener ZK-Resolution von 1948, mit der der Parteisekretär Andrei Schdanow, Sekretär des ZK der KPdSU, auch seine Musik massiv angegriffen hatte. Für einige Jahre regelt die Schdanowschtschina das sowjetische Musikleben. Schostakowitsch muss sich öffentlich entschuldigen und Besserung geloben, seine Musik wird kaum noch gespielt.

Über das ganze Quartett ist ein Netz von Zitaten gespannt, und jedes Zitat entspricht einem bedeutsamen Ereignis in der Biographie des Komponisten – diese Ereignisse aber sind, je mehr das Stück fortschreitet, Katastrophen. Als er nach Gohrisch kam, steckte Schostakowitsch in einer tiefen Krise: Er hatte in die Partei eintreten müssen, um gegen seinen Willen ein hohes Funktionärsamt zu übernehmen. Die Widmung „Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“ ist nichts als eine Vertuschungsaktion. Das achte Streichquartett höre ich jetzt als klingende Autobiographie: Jemand denkt über sein Leben nach – und dieses Leben, so teilt uns die Musik, die den Ton der Melancholie, den Ton der Klage kaum je verlässt, unmissverständlich mit, ist kein glückliches gewesen.