Im Zauberspiegel

Gedanken zu Ferrucio Busonis „Doktor Faust“

Dieser Programmheftartikel entstand im Auftrag des Theater für Niedersachsen im Zusammenhang der Hildesheimer Erstaufführung von Busonis Oper (Premiere 15.4.2017). – Vielen Dank an das TfN für die Überlassung einiger Photos von Jochen Quast.

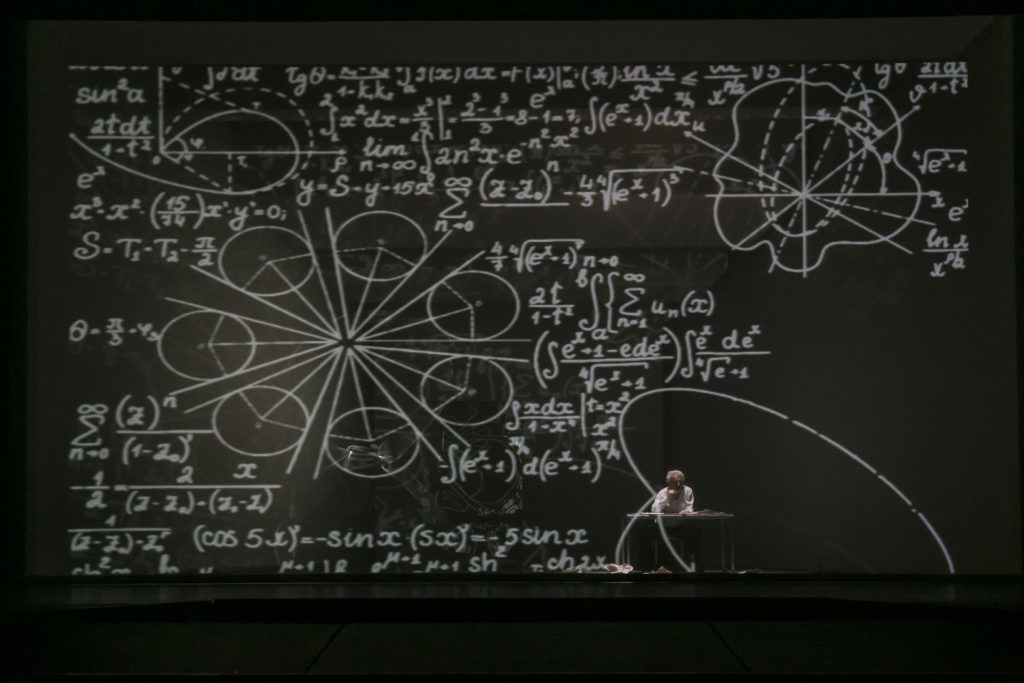

Faust (Albrecht Pöhl) im Studierzimmer:

Der namenlose Soldat (Peter Kubik) und Mephisto (Hans-Jürgen Schöpflin) in der Kapelle zu Wittenberg:

Faust und die Herzogin von Parma (Antonia Radneva):

Faust und Mephisto:

Erstaunliche Parallelen: 1924 sterben im Abstand von vier Monaten die Komponisten Ferrucio Busoni und Giacomo Puccini, die beide ihre letzten Werke, groß konzipierte Opern, unvollendet hinterlassen. Sowohl „Turandot“ als auch „Doktor Faust“ werden nach Ideen und Skizzen ihrer Schöpfer von anderen ergänzt. Beide Stücke sind als Krönung, als Summe des bisherigen Schaffens ihrer Schöpfer geplant, als „Haupt- und Monumentalwerk“ und als „magna opera“. „Doktor Faust“, dessen Premiere weniger als einen Monat nach der der „Turandot“ stattfindet, ist wie diese nach einem schon oft auf der Bühne behandelten, ins Phantastische spielenden Stoff entstanden.

Damit enden freilich die Parallelen: Die Konzeptionen Busonis und Puccinis könnten unterschiedlicher nicht sein. Nach Busonis ursprünglichem Libretto soll zwischen einleitender „Symphonia“ und „Vorspiel I“ eine Dichterfigur die Zuschauer ansprechen:

„Die Bühne zeigt vom Leben die Gebärde,

Unechtheit steht auf ihrer Stirn geprägt;

auf dass sie nicht zum Spiegel-Zerrbild werde,

als Zauberspiegel wirk‘ sie schön und echt.“

Die Bühne kann und darf also kein Abbild des „Lebens“, der Wirklichkeit außerhalb des Theaters liefern. Die theoretische Prosa dieser Absage an den Realismus in der Oper (z.B. bei Puccini) findet sich in Busonis Essay „Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst“: „Es sollte die Oper des Übernatürlichen oder des Unnatürlichen, als der allein ihr natürlich zufallenden Region der Erscheinungen und der Empfindungen, sich bemächtigen und dergestalt eine Scheinwelt schaffen, die das Leben entweder in einen Zauberspiegel oder einen Lachspiegel reflektiert; die bewußt das geben will, was in dem wirklichen Leben nicht zu finden ist.“ Um diese Ideen und Überzeugungen auf die Bühne zu bringen, braucht Busoni, wie er im „Entwurf eines Vorwortes zu ‚Doktor Faust’“ erzählt, eine „hervorragende historische und sprichwörtliche Figur, die mit dem Zauberischen und Unenträtselten zusammenhinge“. Über Zoroaster und Cagliostro denkt er nach, über Merlin und Don Giovanni, aber die einen sind ihm zu weit entfernt, die anderen zu nah oder auf der Bühne bereits verbraucht. Natürlich kommen, wenn man so hoch greift, auch die Faust-Figur und damit Goethes Drama ins Spiel: „Die Absicht, und noch mehr die Sehnsucht, Goethes Faust mit Musik auszustatten, hat mich dringend erfüllt. Allein die Ehrfurcht vor der übermächtigen Aufgabe verhalf mir zur Entsagung.“ Die Neigung, diesem übergroßen Vorbild, diesem Anspruch von Gedankentiefe und nicht zu überbietender Sprachmacht auszuweichen, ist nur zu begreiflich. Aber auch seine programmatische Abkehr von jeder Art von Opernrealismus führt Busoni dazu, sich zwar für den Faust-Stoff, aber gegen Goethes Drama zu entscheiden. Zum „Zauberspiegel“, zur „Scheinwelt“ passen die etwa aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammenden Puppenspiele, die er, wie Goethe, schon als Kind kennengelernt hatte, nur zu gut:

„So stellt mein Spiel sich wohl lebendig dar,

doch bleibt sein Puppenursprung offenbar.“

Die alten Faust-Texte der Puppentheater und Wanderbühnen wurden offenbar erst seit dem frühen 19. Jahrhundert aufgezeichnet – vorher waren die Spieltexte mündlich weitergegebene und sorgfältig gehütete Geheimnisse der einzelnen Kompanien. Inspiriert von dem „Volksbuch“, nämlich der Historia von D. Johann Fausten des Buchdrucker Johann Spiess aus dem Jahre 1587 und Christopher Marlowes Tragical History of Doctor Faustus (1589) waren ganz unterschiedliche Versionen entstanden, manchmal bis zur Unkenntlichkeit, bis zum bloßen Spektakel zerspielt. Alle hatten als ultimativen Knalleffekt die abschließende Höllenfahrt des Doktor Faustus, mit der der Magier seiner gerechten Strafe zugeführt wird.

Die Rückwendung zum Puppenspiel bedeutet für uns heutige Zuschauer, dass wir von „Doktor Faust“ nicht die Psycho-Logik und die in sorgfältig motivierten Schritten plausibel fortschreitende Handlung z.B. einer „Tosca“ erwarten dürfen. Eben waren wir noch in Parma am Hof des Herzogs, jetzt sind wir in einer Schenke in Wittenberg, und zwar nicht, weil wir auf Mephistos Zaubermantel von Ort zu Ort geflogen wären, sondern weil Busoni sich für diese Art Verknüpfung seiner Szenen gar nicht interessiert, sie vielmehr relativ unverbunden nebeneinander setzt. In den Worten des Uraufführungskritikers Wladimir Vogel, eines offenbar glühenden Parteigängers Busonis: „Doktor Faust ist ein Mysterium. Darum musste es auch jeder literarisch-romanhaften Handlung entledigt sein. Der eigentliche Kampf und Sinn wird hinter die Ereignisse verlegt. Im Vordergrunde stehen bloß ihre Resultate.“

Als solches „Resultat“ kann die Szene von Gretchens Bruder, dem namenlosen Soldaten, gelten. Busoni hat kaum Interesse an der Gretchen-Tragödie (die umgekehrt in Charles Gounods „Faust“-Oper so dominiert, dass dieses Werk in Deutschland als „Margarethe“ aufgeführt wurde); er konzentriert sie auf diese eine kurze Szene, in der Gretchens Bruder – sie selbst tritt gar nicht auf – Gott um Hilfe bei seinem Rachefeldzug gegen Faust bittet und durch eine grausame Intrige Mephistos ums Leben kommt.

Nicht nur was Gretchen anbelangt: Auch wir Theatergänger des 21. Jahrhunderts haben Goethes Vorbild im Kopf. Unter den vielen Unterschieden ist die Konzeption des Schlusses der auffälligste. Beide, Goethe und Busoni, gönnen ihrem Helden eine Art Erlösung. Bei Goethe ist die Erlösung ein Akt der Gnade, verdankt sich also einer Intervention von außen. Die himmlischen Heerscharen umgarnen den Teufel, klauen ihm Fausts Unsterbliches und entführen es nach oben, denn: „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.“ Das kam für Busoni so wenig in Frage wie die Höllenfahrt der alten Puppenspiele. Sein Faust wird von den Geistern der Vergangenheit bedrängt, von der von ihm verführten und im Stich gelassenen Herzogin, von dem ermordeten geharnischten Soldaten, von Helena. Er versucht zu beten, bringt aber die Worte, die „wie Zauberformeln durch sein Gehirn tanzen“, nicht mehr zusammen. Er verzichtet, frei und selbstbestimmt, auf die Gnade von oben, und eben das gibt ihm die Kraft, sein Leben, sich selbst, seine Sehnsucht dem eigenen Kind, in dem er fortleben wird, zu vermachen: „So wirk’ ich weiter in dir, und du zeuge fort und grabe tiefer und tiefer die Spur meines Wesens bis ans Ende des Triebes. Was ich verbaute, richte du gerade, was ich versäumte, schöpfe du nach, so stell’ ich mich über die Regel, umfaß in Einem die Epochen und vermenge mich den letzten Geschlechtern: ich, Faust, ein ewiger Wille!“

Das kurze kuriose Nachspiel des Nachtwächters alias Mephistopheles einmal beiseite gelassen: Selten sind machtvollere Worte für das Finale einer Oper gefunden worden. Busoni konnte sie aufschreiben, komponieren konnte er sie nicht mehr. Was er versäumte, musste ein anderer nachschöpfen.