Adrian Leverkühn und die Zwölftontechnik

Vor einigen Jahren hielt ich in literarisch gebildeten und musikalisch interessierten Zirkeln einen Vortrag über „Adrian Leverkühn und die Methode des Komponierens mit zwölf Tönen“ – also eine Einführung in die sogenannte Zwölftontechnik für Leser des Romans „Doktor Faustus“ von Thomas Mann, dessen Held der Komponist Adrian Leverkühn ist.

In der hier vorliegenden Fassung enthält der Text ausführliche Analysen und didaktisch-methodische Hinweise zu zwei Stücken aus Schönbergs atonaler, „expressionistischer“ Schaffensphase.

I Auseinandersetzungen um Adrian Leverkühn

II O, wie wohl ist mir am Abend

III Diatonische Tonleitern

IV Der Weihnachtsmann, Jupiter und die Chromatik

V Ein Traum am Kamin

VI Schönbergs Klavierstück op. 19 Nr. 2

Zwischenfazit zur Halbzeit

VII „Nacht“ aus „Pierrot lunaire“

VIII Ein Zwölfton-Walzer

IX Eine Zwölfton-Elegie

X Sator Arepo und die Modi

XI Schönbergs Klavierstück op. 33a

XII Dem Andenken eines Engels

„Es scheint nicht überflüssig, den Leser zu verständigen, daß die im XXII. Kapitel dargestellte Kompositionsart, Zwölfton- oder Reihentechnik genannt, in Wahrheit das geistige Eigentum eines zeitgenössischen Komponisten und Theoretikers, Arnold Schönbergs, ist und von mir in bestimmtem ideellem Zusammenhang auf eine frei erfundene Musikerpersönlichkeit, den tragischen Helden meines Romans, übertragen wurde.“

Es geht im Folgenden nicht um die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Arnold Schönberg und Thomas Mann, die dieser etwas widerwillig klingenden, ab der zweiten Auflage dem Roman Doktor Faustus beigefügten Anmerkung vorausgingen und ihr noch folgten. (Dazu mehr hier.) Ich biete vielmehr an einen kleinen Kurs über Arnold Schönbergs Methode des Komponierens mit zwölf Tönen, die den musikalischen Laien unter den Lesern von Thomas Manns Roman hilfreich sein mögen. Mal dem Roman, mal dem Verlauf der Musikgeschichte folgend geht es auf eine Zwölftonkomposition des Meisters zu – und noch ein klein wenig darüber hinaus.

Auf dem elterlichen Hof kommt der spätere Komponist Adrian Leverkühn zum ersten Mal mit einer Musik „von etwas künstlicherer Bewegungs-Organisation“ in Berührung. Die Stallmagd Hanne lehrt die Kinder den Kanon „O, wie wohl ist mir am Abend“. Pedantisch beschreibt Adrians Freund Serenus Zeitblom, der Ich-Erzähler des Romans, den Ablauf: „Es war hier eine verschieden gelagerte Präsenz der melodischen Bestandteile, durch die jedoch kein Wirrwarr entstand, sondern in der das Nachsingen der ersten Phrase durch einen zweiten Sänger sich Punkt für Punkt sehr angenehm zu der vom ersten gesungenen Fortsetzung fügte…“ usw. usw.

Der achtjährige Adrian scheint die Machart dieses Liedchens zu durchschauen, so deutet Zeitblom jedenfalls sein spöttisches Auflachen. Das Kind hat offenbar intuitiv verstanden, was wir uns nun klarmachen:

- Diese Musik hat eine horizontale Dimension, nämlich die sich im Zeitverlauf erfüllende Melodie.

- Diese Musik hat eine vertikale Dimension, nämlich die Zusammenklänge, die sich an bestimmten Zeitpunkten bilden (wie die in den Noten durch x markierten Dreiklänge).

Dabei gibt es gibt keine einzige Note, die nicht durch die Kanonregel, nämlich die Melodie und die festliegenden Einsatzstellen, bestimmt ist: Es gibt keine einzige – wie es später heißen wird – freie Note.

In seinem Buch „Denn alles findet bei Bach statt“ bezeichnet Martin Geck den Kanon als die älteste Veranschaulichung des besonders die deutsche Musikgeschichte prägenden Prinzips des „Alles-aus-Einem und Alles-In-Einem“: „Möglichst identisches Material soll zu möglichst dichter, sich selbst erklärender und legitimierender Faktur verarbeitet werden.“

Der Kanon „O, wie wohl ist mir am Abend“, so wie er hier notiert ist, beruht auf der C-Dur-Tonleiter (den weißen Tasten des Klaviers).

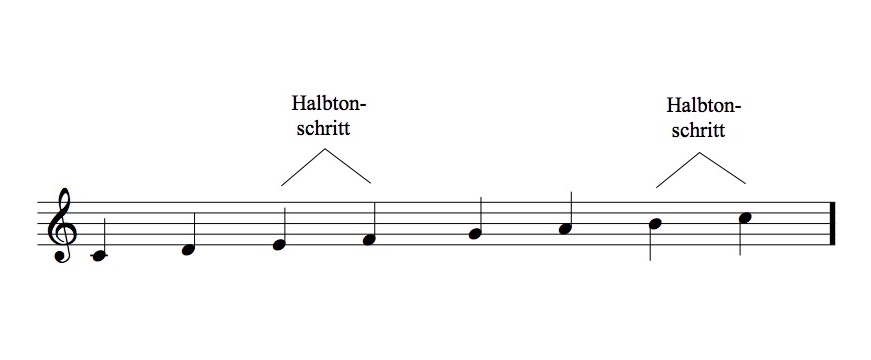

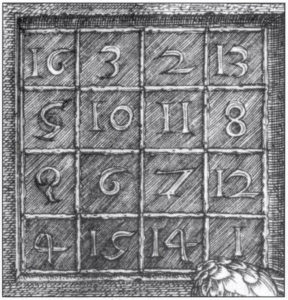

Auch wenn wir es nicht bemerken und uns darüber keine Rechenschaft ablegen: Die Abstände zwischen den Tönen dieser Tonleiter sind ganz unterschiedlich groß, es gibt Ganztonschritte (bei denen auf dem Klavier noch eine schwarze Taste dazwischen liegt) und Halbtonschritte (die ohne Zwischenton nebeneinander liegen). Die aus Ganz- und Halbtonschritten zusammengesetzte Tonleiter heißt diatonisch. Seit dem Mittelalter bilden diatonische Tonleitern die Grundlage der abendländischen Musik, zunächst als Kirchentonarten, später im System der Dur-Moll-Tonarten. Eine kompliziert aussehende Tonleiter wie Fis-Dur ist genauso aus Ganz- und Halbtonschritten aufgebaut wie die brave C-Dur-Tonleiter. Auch Moll-Tonarten sind diatonische Tonleitern.

Das Thema von Mozarts bekannten Klavier-Variationen Ah, vous dirai-je, Maman von 1781 beruht vollkommen auf den Tönen der C-Dur-Tonleiter. In der Regel jedoch kamen die Komponisten mit den Tönen der einen (diatonischen) Tonleiter nicht aus. Im Thema des Menuetts der Jupitersinfonie, Mozarts letzter Sinfonie aus dem Jahre 1788, ist zwischen den Tönen g und f zweimal ein fis eingefügt. Die Erhöhung des f zum fis bedeutet eine Erweiterung der diatonischen Tonleiter; eine solche „Umfärbung“ eines Stammtons heißt „chromatisch“, vom griechischen „chroma“, die „Farbe“.

Entsprechend heißt eine Tonleiter aus lauter Halbtonschritten (auf dem Klavier also alle weißen und schwarzen Tasten) chromatische Tonleiter. Da ich die schwarzen Tasten sowohl als Erhöhung der links neben ihnen als auch als Erniedrigung der rechts neben ihnen liegenden weißen Tasten auffassen kann, kann ich die chromatische Tonleiter auf zwei Weisen notieren, mit Kreuzen als auch mit Been. Sehr gebräuchlich ist die Darstellung der chromatischen Tonleiter aufwärts mit Kreuzen, der chromatischen Tonleiter abwärts mit Been. Der Anschaulichkeit halber sind hier im folgenden zwei aufwärts führende Tonleitern notiert. Vor jeden Stammton – die weißen Tasten des Klaviers – sind Auflösungszeichen gesetzt.

Dass sich die Musik – im Rahmen einer von Sprüngen, überraschenden Rückschritten und großen Unterschieden zwischen den Personalstilen und Einzelwerken verunklarten Entwicklung – besonders im 19. Jahrhundert immer mehr „chromatisiert“, kann ich hier nur behaupten, nicht beschreiben oder gar nachweisen. Ein Musikstück vom Ende der Entwicklung hin zu einer chromatischen Durchdringung des ganzen Tonsatzes möchte ich aber doch vorstellen.

Unter dem harmlosen Titel Träume am Kamin, den sich Max Reger für seine späten Zwölf kleinen Klavierstücke op. 143 ausgedacht hat, verbirgt sich Erstaunliches. Der dritte Traum, ein 30 Takte langes, dreiteiliges Stück, dessen erster Teil hier wiedergegeben ist, steht in A-Dur – aber A-Dur kommt fast nicht vor. Schon ein flüchtiger Blick auf das Notenbild mit seinen vielen zusätzlichen Vorzeichen verrät, welche harmonische Vielfalt, welch hoher Grad an Chromatisierung hier erreicht ist. Und der zweite genauere Blick zeigt: Schon der zweite Takt enthält elf der zwölf Töne der chromatischen Skala, Takt 7, der sich weit von der Haupttonart entfernt hat, bringt dann tatsächlich alle zwölf. Der Grundakkord A-Dur kommt nur einmal vor, am Schluss des Abschnitts.

Die harmonische Avanciertheit dieser Musik wird ausbalanciert durch eine fast schon triviale Rhythmik: Der gleichmäßige Achtelfluss zieht sich durch (mit der Ausnahme eines kleinen Zwischenhaltes am Ende des zweiten Taktes) bis zum Schluss-Akkord des Abschnittes. Auch die Melodik hat etwas Indifferentes, erscheint fast als Beiprodukt der Harmonik: viele fallende Skalenbewegungen (die Siegfried Mauser als „ein Absinken in eine andere, wohl besser gedachte Welt“ versteht!).

Bei aller Gemütlichkeit vorm flackernden Kaminfeuer: Diese Musik bringt die Entwicklungsmöglichkeiten der Harmonik an die Grenze, an der man den Bezug auf ein tonales Zentrum zurücklässt, eine Grenze, hinter der die Unterscheidung von Konsonanzen und Dissonanzen an Bedeutung verliert. Diese Grenze erreicht die Musik (einiger Komponisten, muss man ergänzen) etwa 1910. Die Musik (einiger Komponisten) danach mit einer Harmonik ohne tonales Zentrum wurde von ihren Kritikern und Gegnern als „atonal“ beschimpft, die damit den Begriff prägten, der auch heute noch, und ohne abwertenden Beigeschmack, verwendet wird.

Atonalität also. „Mit der Aufgabe der Tonalität war das wichtigste Mittel zum Aufbau längerer Stücke verlorengegangen. Denn zur Herbeiführung formaler Geschlossenheit war die Tonalität höchst wichtig. Als ob das Licht erloschen wäre! – so schien es.“ (Anton von Webern) – Arnold Schönbergs Klavierstücke op. 19, von denen die ersten fünf „wie in einem schöpferischen Rausch an einem einzigen Tag“, dem 19. Februar 1911, komponiert wurden, sind die wohl bekanntesten Beispiele der Tendenz zum musikalischen Aphorismus. Tatsächlich besteht das zweite Stück, „Langsam“, aus neun Takten und dauert keine Minute.

Dass dieses kurze Stück als atonal gehandelt wird, ist auf den ersten Blick verblüffend, denn eine Terz – das „Paradeintervall für tonale Musik“ (Matthias Spindler) – dominiert das Stück. Diese Terz g-h könnte zu e-Moll und zu G-Dur gehören; tatsächlich scheint die Melodiephrase in Takt 2 in G-Dur zu beginnen, und tatsächlich folgt in Takt 4 die Kleinterz c-es, was die Akkordfolge G-Dur/c-Moll andeutet. Aber: Den Bezug zu G-Dur in Takt 2 hört man wegen des großen Tonabstands zwischen Terzklang und Melodiephrase und der unmittelbar folgenden dissonanten Weiterführung nicht. In Takt 4 irritieren der übermäßige Sprung h-es in der Oberstimme und die gleich dazutretenden, keinesfalls der G-Dur/c-Moll-Sphäre zugehörigen Klänge. Über „tonale Reste“ mag man also streiten, ein eindeutiges tonales Zentrum entsteht jedoch nicht. Alle zwölf Töne der chromatischen Tonleiter kommen in den neun Takten vor, die beiden sechsstimmigen Akkorde sind hoch dissonant und entziehen sich jeder Tonart-Zuordnung.

Wohl aber geben die Terzen dem Stück seinen inneren Zusammenhang. Die Terz g-h bildet so etwas wie die Achse der Musik, von der andere Terzen abgeleitet erscheinen: in den drei Mitteltakten die Kleinterz c-es, in Takt 6 die zu dem dissonanten Akkord hinführende Terzenfolge, nach dem Höhepunkt die absteigende Terzenkette.

Die Terzen des ersten Taktes folgen nicht den Schwerpunkten des 4/4-Taktes, so dass sie beim Hören metrisch kaum einzuordnen sind. Wohl aber hört man, wie die Musik allmählich dichter wird, wie die Ereignisse sich häufen, wie der Tonraum sich erweitert. Die kurze Entwicklung mündet nach kurzem Ritardando in den sechsstimmigen Akkord, der nicht nur dynamisch als Höhepunkt empfunden wird und für einen Moment den unregelmäßigen Puls der Terzen aussetzen lässt. Dann kehrt die Terz g-h zurück, eine Folge von anderen großen Terzen sinkt herab. Es ergibt sich, wenn auch miniaturhaft, eine altvertraute und leicht nachvollziehbare Form: die Hinführung auf einen Höhepunkt und die allmähliche Rückführung. Wie in der Tradition ist die Entwicklung länger als die Rückentwicklung. Und auch dass jetzt Schluss ist, kann man hören: Ein tonaler Rest lässt die Terz c-e als „angekommen“, als Ziel der Terzenkette, erscheinen, das traditionelle Ritardando führt in einen Schlussakkord, dessen Spitzenton den ersten Melodieton aus Takt 2 wieder aufnimmt.

Irgendwie – d.h. ohne dass man das analytisch bis ins Letzte dingfest machen könnte – scheint alles genau am richtigen Platz zu stehen. Wenn man auch nur eine Kleinigkeit verändert, bricht alles zusammen: Wollte man im Takt 6 aus c-es denn c-e machen, um der großen Terzen willen, wollte man in den beiden Schlusstakten die Terzen von Drei-und oder Eins-und auf Drei oder Eins setzen – das Stück wäre nicht mehr so vollkommen, wie es ist.

Kleine didaktisch-methodische Ergänzung 1

Die Musik der Klassik, etwa die Musik Wolfgang Amadeus Mozarts, ist im Wesentlichen, mit vielen kleinen und großen Ausnahmen, diatonisch geprägt. Im 19. Jahrhundert lässt sich aber eine Entwicklung hin zu einer fortschreitenden Chromatisierung des Tonsatzes beobachten. Was hier, vereinfachend, auf der Ebene der Tonleitern dargestellt wurde, hat Konsequenzen für die Harmonik. Manche Musikstücke etwa Max Regers sind harmonisch so ausgereizt, dass der Bezug zur Grundtonart schwankend wird.

Die atonale Musik gibt mit der Tonalität auch die mit ihr verbundenen Gestaltungsmittel auf. Eine Möglichkeit, mit diesem Verlust umzugehen, ist die Komposition kurzer Stücke – auch diese bedürfen jedoch eines gestalteten Zusammenhangs (wie er für die Nr. 2 aus Schönbergs Sechs kleinen Klavierstücken nachgewiesen wurde).

Offenbar fehlt ein Ordnungsmittel, ein Strukturprinzip, das an die Stelle der Tonalität treten kann. Auch das im folgenden vorgestellte Stück Schönbergs rechnet noch zur atonalen Schaffensperiode des Komponisten. Die Strukturen, die der Komponist in dieses Stück eingezogen hat und die ihm den inneren Zusammenhalt geben, deuten aber auf die später entwickelte Methode des Komponierens mit zwölf Tönen voraus.

Die 21 Melodramen von Schönbergs Zyklus Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girards ‚Pierrot lunaire‘ op. 21 sind 1912, also ein Jahr nach den Sechs kleinen Klavierstücken, entstanden. Nacht, für Sprechstimme, Bassklarinette, Cello und Klavier, ist das erste Stück der mittleren Gruppe. Hier gelangt man zur kompletten Partitur des „Pierrot lunaire“ – Nr. 8, die Nacht, findet sich auf den Seiten 84 bis 86.

Das Gewirr von tiefen und tiefsten Noten der ersten drei Takte (der Tonraum reicht vom Kontra-Es bis zum großen G) ist fast undurchdringlich, so undurchdringlich wie die Nacht, die hier mit einem unmittelbar überzeugenden Tonsymbol eingeleitet wird. Hier eine bereits etwas vorgeklärte Notation:

Man hört wohl, dass alles irgendwie zusammenhängt, und beim Einsatz von Cello und Bassklarinette hört man auch die Intervalle kleine Terz aufwärts und große Terz abwärts. Die analytische Entfaltung des Klavierknotens führt jedoch zu einem entschiedenen Aha-Effekt: Jeder einzelne Ton ist durch diese Intervallkonstellation bestimmt, indem der zweite Ton der ersten Dreiergruppe zum ersten der zweiten Dreiergruppe, der zweite Ton der zweiten Dreiergruppe zum ersten der dritten Dreiergruppe wird usw.:

Eine Untersuchung der auf dieses kurze Intro folgenden Musik offenbart sehr rasch, und ohne dass man spitzfindig werden müsste, die grundierende Rolle dieses Dreiton-Motivs. Das in Takt 4 einsetzende Fugato verbindet das Dreiton-Motiv mit einer absinkenden chromatischen Tonleiter:

Motivische Zauberei bringt die Bassklarinette in Takt 8 (beim Wort „Zauberbuch“) – nicht nur bringt jede einzelne Figur das Dreiton-Motiv (zuerst von E aus, dann transponiert), auch die drei Figuren zueinander bilden das Verhältnis kleine Terz aufwärts – große Terz abwärts ab.

Eine verwandelte Form des Dreiton-Motivs – für die sich später der Begriff Krebsumkehrung einstellen wird – findet sich im dritten Teil des Stückes: Die Dreiton-Gruppen in der rechten Hand des Klaviers beruhen auf der Folge große Terz abwärts – kleine Terz aufwärts (die linke Hand bringt das Original) :

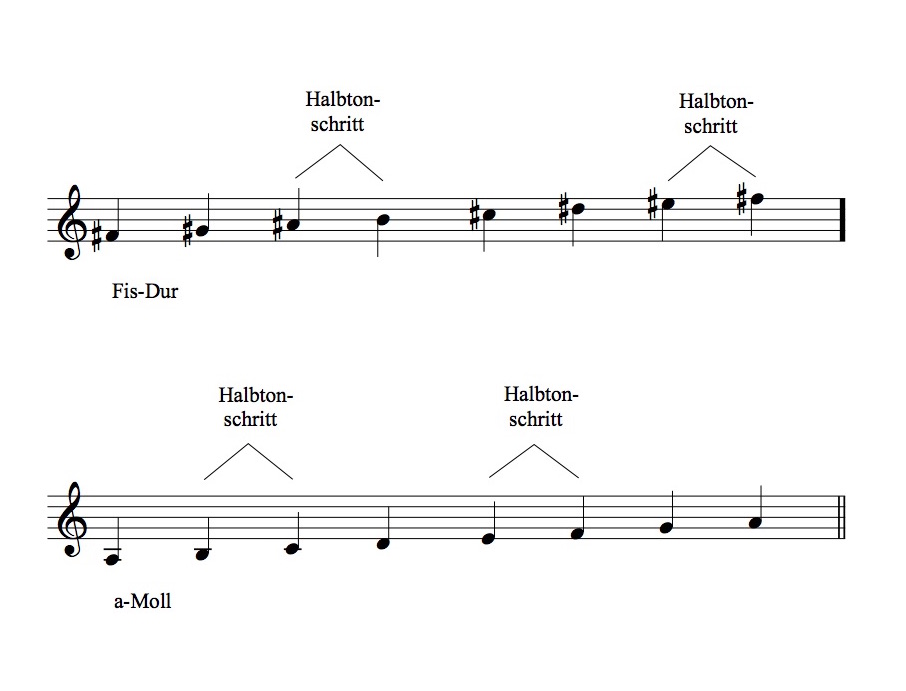

Deutlich herausgestellt wird die Tonfolge e-g-es in Takt 10. Die Bassklarinette schweigt, das Cello spielt tremolierend einige chromatisch absinkende Noten (übrigens die vier tiefsten Noten, die auf dem Instrument möglich sind), das Klavier hält in sehr, sehr tiefer Lage die Töne a und cis Töne aus. Dazu singt (!) die Stimme, das erste und einzige Mal in diesem Stück:

Wenn eingeübte kompositorische Strategien nicht mehr zur Verfügung stehen, müssen neue gefunden werden. Hier ist es eine Intervall- oder Tonhöhenkonstellation, die in die Musik eingezogen wird. Sie bestimmt zwar längst nicht jeden Ton, ist aber in jedem Takt als Vehikel der Gestaltung und als Element der Konstruktion vorhanden. Sie ist dabei unabhängig von Tempo und Rhythmus: Die Tonfolge kleine Terz aufwärts und große Terz abwärts findet sich in Halben, Vierteltriolen, Achteln, Achteltriolen usw. Sie tut das in wechselnder Gestalt, nicht nur als e-g-es, sondern auch transponiert und in Varianten.

Kleine didaktisch-methodische Ergänzung 2

Nun muss man dieses kompositorische Verfahren nur noch von einer Dreitongruppe auf sämtliche Töne der chromatischen Tonleiter ausdehnen. Versuchen wir also zwei Kompositionen mit einer Reihe, d.h. mit einer bestimmten, festliegenden Abfolge der zwölf Töne der chromatischen Tonleiter.

Es ist ja nirgendwo verbindlich festgelegt, was das Primäre ist: der melodische Einfall, dessen Töne man zu einer Zwölftonreihe ausweitet, oder die Konzeption einer Zwölftonreihe, die man als Grundlage auch der melodischen Erfindung benutzt. Arnold Schönberg, der später noch selbst zu Wort kommen wird, betonte zeit seines Lebens den Primat des Einfalls. Wir aber nehmen den letzteren Fall an und gehen bei unserer ersten Zwölftonkomposition von folgender Reihe aus:

(Es handelt sich eine etwas ungewöhnliche Reihe, da in ihr traditionelle Akkorde und Skalen versteckt sind; die ersten drei Töne zum Beispiel ergeben, wenn man das gis enharmonisch verwechselt, einen As-Dur-Akkord.)

Eine Walzermelodie soll es werden, bewegt, heiter, abwechslungsreich. Vorerst genügt die Regel: Die Melodie folgt der Reihe, ein Ton darf erst dann wiederholt werden, wenn die elf anderen Töne der Reihe erklungen sind. Nur unmittelbar folgende Tonwiederholungen sind erlaubt; sie ermöglichen eine rhythmische Belebung, ohne einen übergewichtigen Zentralton entstehen zu lassen. Hier ist unsere Melodie:

Nun ist ja, wie erwähnt, schon dem achtjährigen Adrian Leverkühn klar gewesen, dass Musik nicht nur Melodie ist, sondern auch Zusammenklang, dass Musik sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Dimension hat. Die aus dem Walzer bekannte Reihe verwandelt sich im folgenden in Harmonien – jeweils vier Töne bilden den Zusammenklang aus Melodie und begleitendem Akkord.

Eine Elegie soll entstehen, ruhig klagend, erfüllt von gemessener Trauer. Die Oktavverdopplungen fallen reihentechnisch nicht ins Gewicht, sie dienen zur Farbgebung und zur Hervorhebung der Melodie. Die Reihe wird zweimal durchlaufen. Grundsätzlich gilt, dass die Reihe die Töne nicht in bestimmten Oktavlagen angibt (z.B. das eingestrichene oder Schlüssel-C), sondern Tonqualitäten (alle Cs, in welcher Oktavlage auch immer).

Die Komposition mag nicht besonders inspiriert sein – aber sie setzt grundlegende Regeln der Zwölftontechnik korrekt um. Übrigens gilt auch für sie, was schon für Adrians Kinderkanon galt: Es gibt keine einzige freie Note. Der erwachsene Leverkühn erläutert: „Jeder Ton der gesamten Komposition, melodisch und harmonisch, müßte sich über seine Beziehung zu dieser vorbestimmten Grundreihe auszuweisen haben. Keiner dürfte wiederkehren, ehe nicht alle anderen erschienen sind. Keiner dürfte auftreten, der nicht in der Gesamtkonstruktion seine motivische Funktion erfüllte. Es gäbe keine freie Note mehr.“

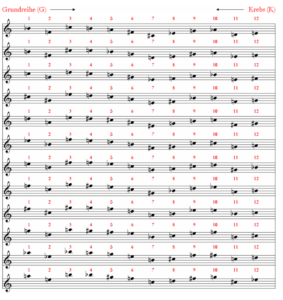

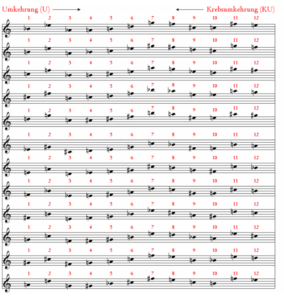

Als Adrian Leverkühn seinem Freund Serenus Zeitblom sein Konzept einer Zwölftonmusik erklärt, sorgt sich dieser: Das „unveränderte Abspielen einer solchen Intervallreihe, wenn auch noch so wechselnd gesetzt und rhythmisiert, würde wohl unvermeidlich eine arge Verdürftigung und Stagnation der Musik erzeugen“. Leverkühn ist auf diesen Einwand vorbereitet und erläutert seine Ideen „zur sinnreichen Modifizierung des Zwölftonwortes“: „Außer als Grundreihe könnte es so Verwendung finden, daß jedes seiner Intervalle durch das in der Gegenrichtung ersetzt wird. Ferner könnte man die Gestalt mit dem letzten Ton beginnen und mit dem ersten schließen lassen, dann auch diese Form wieder in sich umkehren. Da hast du vier Modi, die sich ihrerseits auf alle zwölf Ausgangstöne der chromatischen Skala transponieren lassen, so daß die Reihe also in achtundvierzig verschiedenen Formen für eine Komposition zur Verfügung steht und was sonst noch für Variationsscherze sich anbieten mögen.“

Im Schönbergschen Original heißt die erste Variante der Grundreihe (bei der z.B. eine kleine Terz nach oben durch eine kleine Terz nach unten ersetzt wird) Umkehrung. Die zweite Variante heißt Krebs, weil man von diesen Tieren glauben könnte, dass sie rückwärts gehen. Die Kombination beider Varianten ist in der Schönbergschen Theorie die Krebs-Umkehrung. Hier nun die vier Modi unserer bekannten Reihe:

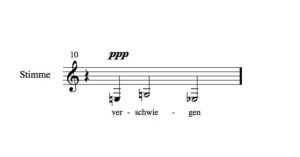

Serenus Zeitblom fühlt sich durch durch all das an ein magisches Quadrat erinnert, wie es in Adrians Studentenbude hing, „wie es neben dem Stundenglase, dem Zirkel, der Waage, dem Polyeder und anderen Symbolen auch auf Dürers ‚Melencholia’ erscheint“. (Es „verging mir wohl kein Besuch in seinem Logis, ohne daß ich mit einem raschen Blick querhin, schräg hinauf oder gerade hinunter die fatale Stimmigkeit nachgeprüft hätte“.)

Ein überzeugenderes Symbol ist aber vielleicht das Sator-Quadrat, in dem der Satz „Sator Arepo tenet opera rotas“ („Der Sämann Arepo hält mit Mühen die Räder“) horizontal und vertikal, vorwärts und rückwärts gelesen werden kann:

Der Satz bleibt, in welcher Richtung oder Spiegelung auch immer, derselbe – die vier Modi einer Reihe sind einerseits Varianten der Grundgestalt, andererseits mit ihr identisch.Wieder zeigt sich das Prinzip des Alles-aus-Einem und Alles-In-Einem, oder das „Prinzip allseitiger Ökonomie“, das – in den Worten Adrian Leverkühns – „noch die äußerste Mannigfaltigkeit aus identisch festgehaltenen Materialien entwickelt“.

Wenn man, wie von Leverkühn vorgeschlagen, jeden der vier Modi auf alle zwölf Ausgangstöne der chromatischen Skala setzt, erhält man 48 verschiedene Formen einer Reihe. Für sein Klavierstück op. 33a hat sich Schönberg eine Übersicht über diese Reihenformen angelegt:

Dieses Ordnungsungetüm mag etwas Erschreckendes haben, mag pedantisch und damit kunst- und musikfeindlich erscheinen. Tatsächlich ist die eigentliche Musik aber noch sehr weit weg, tatsächlich ist der Komponist durch diese Tabellen nicht so festgelegt, wie es den Anschein haben könnte. Er entscheidet frei über die Oktavlage des Tons, über Tonwiederholungen, über die lineare oder horizontale Verwendung der Reihe, die Kombination der einen Reihengestalt mit irgendeiner anderen – von den anderen musikalischen Gestaltungsmitteln wie Rhythmus, Dynamik und Klangfarbe ganz abgesehen. Das System lässt durchaus zu, dem künstlerischen Gestaltungswillen oder, wie Schönberg vielleicht sagen würde, dem Ausdrucksbedürfnis zu folgen. Schönberg kann unbedingt in Anspruch nehmen, was Luther von Josquin Desprez gesagt hat: „Josquin ist der noten meister, die habens müssen machen, wie er wolt; die andern Sangmeister müssens machen, wie es die noten haben wöllen.“

Die Tabellen zu dem Klavierstück op. 33a verdanke ich ebenso Wikipedia wie die folgende Analyse der ersten fünf Takte:

Takt 1 bringt die Grundgestalt der Reihe in vierstimmigen Akkorden (ähnlich wie in unserer Elegie); in Takt 2 folgt, ebenfalls akkordisch, die Krebs-Umkehrung, allerdings transponiert auf einer anderen Tonstufe; in den Takten 3 bis 5 wird diese Form der Reihe melodisch aufgefaltet wiederholt und mit einer anderen, dem Krebs auf e, kombiniert. – Analysen wie die hier angedeutete sind außerordentlich mühsam und spröde. Eine Rekonstruktion der Reihe, ist, wenn sie nicht vom Komponisten selbst mitgeteilt wird, bei vielen Musikstücken wegen der Vielzahl der Möglichkeiten fast unmöglich. Immer bleibt die Analyse von der eigentlichen Musik weit entfernt; sie erleichtert den Hörern, die mit dieser nichts anzufangen wissen, keineswegs den Zugang, bestätigt vielmehr noch ihre ablehnende Haltung. Der interessierte Laie, der sich bemüht, die Grundideen der Zwölfton-Komposition zu verstehen, kann und darf also die Reihenanalyse konkreter Musikstücke ebenso den Spezialisten überlassen wie ihre Komposition den Komponisten.

Eine Zusammenstellung der Schönbergschen Grundideen zur Methode des Komponierens mit zwölf Tönen findet sich, nebst einer Übersicht über seine Schaffensperioden, hier: Schönberg über die Zwölftontechnik

Was ist in der Zwölftonmusik „erlaubt“, was ist „verboten“? Nirgendwo auf der Welt ist ein Zwölfton-Gericht etabliert, das den Spruch über solche Fragen treffen könnte. Kein Komponist ist gezwungen, so zu komponieren wie Arnold Schönberg, keiner ist gezwungen, so zu komponieren wie ein anderer, keiner ist gezwungen, in seinen eigenen Kompositionen nach immer denselben Gesetzmäßigkeiten zu verfahren. Das Musikstück selbst teilt uns die Regeln mit, nach denen es komponiert ist. Auch Schönbergs Schüler Alban Berg hat nicht so komponiert wie der Meister selbst.

Alban Bergs Violinkonzert „Dem Andenken eines Engels“ ist eines der wenigen Erfolgsstücke der Zwölftonmusik. Dazu hat ihm verholfen

- der attraktive und berührende biographische Hintergrund (das als Requiem für die früh verstorbene Manon Gropius, Tochter von Walter Gropius und Alma Mahler, komponierte Stück wurde zum Requiem auch des Komponisten, der wenige Wochen nach seiner Vollendung starb),

- der Einbezug musikalischer (tonaler!) Zitate, die dem Hörer Orientierungshilfen geben und eine Vertrautheit schaffen (z.B. eine Kärntner Volksweise und der Bach-Choral „Es ist genug“),

- ein unmittelbar nachvollziehbares und bewegendes „Programm“ (Kindheit und Jugend, Krankheit und Tod, Aufstieg und Verklärung).

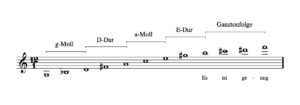

Die von Berg verwendete Zwölftonreihe ist wesentlich aus Dreiklängen aufgebaut und endet mit einer Ganztonfolge, die dem Beginn der Choralmelodie „Es ist genug“ entspricht. (Berg hatte sich eine Sammlung von Bachschen Choralsätzen ausgeliehen und war überrascht, einen Choral zu finden, der so beginnt wie seine Zwölftonreihe endet, und obendrein im Text genau zu seinen künstlerischen Absichten passte. Der Bachsche Satz ist in die Komposition integriert, der Text in die Partitur eingetragen.)

Mit dieser Reihe sind nun wieder Akkorde möglich, die aus der Musik der Zweiten Wiener Schule verbannt schienen. Ohnehin ist die Methode des Komponierens mit zwölf Tönen in Bergs Konzert nur eine Inspirationsquelle neben anderen: Die Musik scheint ihre Fesseln abgelegt zu haben. Die Freiheiten, die sich Berg nahm, ermöglichten ein Meisterwerk, das „von Herzen“ kam – möge es wieder zu Herzen gehen.

Der Vortrag über „Adrian Leverkühn und die Zwölftontechnik“ endete mit dem abschließenden Adagio aus Alban Bergs Violinkonzert „Dem Andenken eines Engels“.

Arnold Schönberg, der Begründer der Zwölftontechnik, oder, wie er lieber sagte, der Begründer der Methode des Komponierens mit zwölf Tönen, litt übrigens an einer Angst vor der Zahl 13, die sich bis zu Panikattacken steigern konnte. Mehr zu Schönbergs Triskaidekaphobie hier.