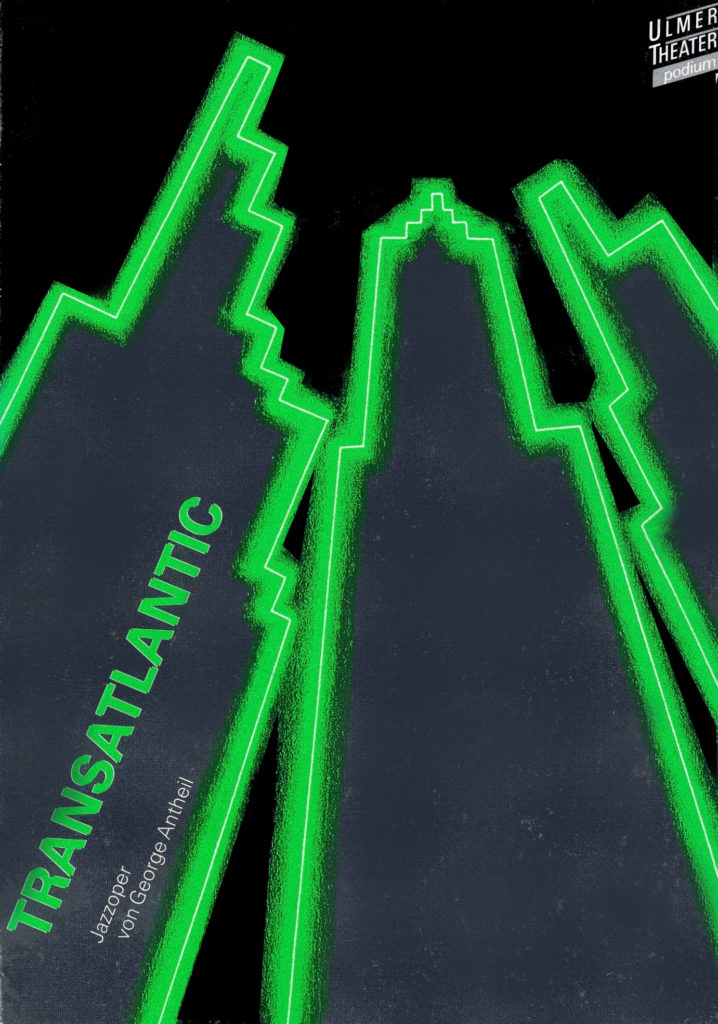

Opernzeit und Zeitoper

Notizen anlässlich der Wiederaufführung von George Antheils „Transatlantic“ am Ulmer Theater, Spielzeit 1986/87

Von den vielen unseriösen Büchern über die seriöse Musik unseres Jahrhunderts ist die Autobiographie von George Antheil, 1945 unter dem Titel Bad Boy of Music erschienen, sicher eines der unterhaltsamsten. Dankbar liest man, wie der Autor das Budapester Publikum mit einer automatischen Pistole, die ihn „überallhin, besonders zu jedem Konzert“ begleitet, zum Zuhören bringt, und nimmt staunend zur Kenntnis, dass der Autor zum Klavierspiel durch das Vorbild zweier älterer Damen gekommen sein will – die in der Nachbarwohnung nur darum Tag und Nacht das Gebet einer Jungfrau übten, um die Kratz- und Klopfgeräusche ihrer Nachbarn, Ausbrecher aus dem gegenüberliegenden Gefängnis, zu übertönen.

Inmitten solcher Sensationen überliest man leicht einen Satz wie den folgenden: „Mit zwanzig versuchte ich mich nach einem strengen Lehrgang in Musiktheorie an meiner ersten Symphonie.“ Wie… mit zwanzig also? Aber immerhin: nach einem strengen Lehrgang in Musiktheorie! Die europäischen Vorgänger Antheils taten sich da bekanntermaßen schwerer. Brahms meinte jahrelang den Riesen Beethoven hinter sich her stapfen zu hören, bevor er seine Erste als op. 68 veröffentlichte. Bruckner schrieb seine zweite Symphonie als Vierzigjähriger – um sie, die heute als Nullte firmiert, als ungültig und vorläufig zurückzuziehen.

Dem jungen Mann aus Amerika sind solche Skrupel fremd: „Ich wollte eine Symphonie schreiben. Ich wollte in dieser Symphonie das Amerika ausdrücken, wie ich es sah. Ich war ein junger Mann, der es schrecklich eilig hatte und nur für das Wesentlichste Zeit fand.“ – Erstaunlich ist nun nicht, dass ein junger Mann, der gerade einen Eilkurs in Musiktheorie absolviert hat, eine Symphonie schreibt: Erstaunlich ist, dass diese Symphonie auch aufgeführt wird, und zwar nicht von einem Provinzorchester in Delaware, sondern von den Berliner Philharmonikern unter Rudolf Schulz-Dornburg, geschehen in Berlin im Jahre 1922.

Inmitten der Musikszene der frühen Zwanziger wird Antheils Erfolg erklärlich: Der Weltkrieg hatte die alten europäischen Kulturtraditionen radikal außer Wirkung gesetzt, alle Kunstmusik war zu einem fragwürdigen Teil einer Welt von gestern geworden, der Jazz versetzte Europa in einen Begeisterungstaumel. Die Neue Musik der Neuen Welt half den jungen Komponisten, das Erbe der Spätromantik und der Moderne von 1900 wegzusprengen: Schon 1919 schreibt Strawinski seinen Rag-Time für elf Instrumente, etwas später Hindemith einen Shimmy und einen Boston in der Suite 1922. In den Jahren darauf erscheint der Jazz – in wie verwandelter Form auch immer – in so gewichtigen Werken wie Milhaud La Création du Monde und Kreneks ersten Opern. Diese Zeitstimmung teilt sich dem jungen Antheil unmittelbar mit: „Die Hauptwirkung des Nachkriegsberlins auf mich war, alle übriggebliebene alte Poesie, falsche Sentimentalität und alle übertriebenen Idyllen aus mir herauszufegen. Ich stellte nun beispielsweise fest, dass ich das berggipfelhohe Gefühl Richard Strauss’ nicht mehr ertragen konnte und ebensowenig den jüngsten französischen Impressionismus, der mir als vergängliche und durchsichtige Geilheit erschien.“ Und andererseits wird der Amerikaner, der im selben Jahr wie Louis Armstrong geboren ist, zum Prophet des Neuen: Selbst die seriösen Philharmoniker, berichtet er selbst, lassen sich in der Probe vom Schwung des Jazz-Scherzos seiner Ersten begeistern. Für ein Jahrzehnt ist Antheil obenauf und immer ganz vorn: Sei es, um mit der Maschinenromantik seines Ballet mécanique das 19. Jahrhundert zu liquidieren, sei es, um mit der Jazz Symphony das neue Zeitalter zu feiern. Am Ende dieses Zeitalters der goldenen Zwanziger steht dann die Oper Transatlantic, in der Antheil (als sein eigener Textdichter) die Protagonisten sagen lässt: „Wir brauchen Europa längst nicht mehr, wir haben eigene Komponisten. Jazz, das ist Amerika!“

Das alte Europa: Das meint auch die alte Oper, die von den Zweifeln an allem Althergebrachten vielleicht stärker erschüttert wurde als jede andere Kunstgattung. Im Jahr der Vollendung der Transatlantic schreibt ein Kritiker: „Dass die Oper in einer Krise steckt, ist nicht zu leugnen. Jeder dachte sich die Rettungsmöglichkeiten verschieden, wie es zu machen sei, um aus der unfruchtbaren Nachahmung traditioneller Formen herauszukommen. Die letzten zehn Jahre zeigten überall lediglich Ansätze, aber kein ganzes, rundes Werk, das Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben konnte.“ Tatsächlich ist die Zeit der Oper alten Stils, sowohl des Melodramma der Italiener als auch des deutschen Musikdramas, vorbei: Die repertoirebildende Epoche der Operngeschichte, die Zeit, die auch den heutigen Bühnen den Löwenanteil ihrer Stücke zur Verfügung stellt, geht nach dem Ersten Weltkrieg zu Ende. Mit Puccinis Turandot, die ein Landsmann des Komponisten die „Totenfeier einer ganzen Gattung“ nannte, wird 1925 das letzte Werk uraufgeführt, dem es gelang, sich auf Dauer auf den Spielplänen zu halten. 1929, mitten in der turbulenten Diskussion um das Was und Wie des künftigen Musiktheaters, schreibt der Komponist Max Brand (im gestelzten Deutsch des professionellen Musikers): „Das Theater im allgemeinen und die Oper im besonderen hat in den Nachkriegsjahren fast zur Gänze ihre große Beziehung zum Publikum verloren. Die objektive Schuld an dieser Tatsache ist allein dem Theater zuzusprechen, das in Verkennung seines ursprünglichsten Sinnes sich seiner Gegenwart zu verschließen begann und eine antiquierte, neben den Forderungen des Tages einherlaufende Kunst zu geben versucht.“ Den Forderungen des Tages stellt sich Brand mit der Geschichte vom Maschinist Hopkins, der nach einer Betriebsschließung zum Arbeiterführer wird. Das Schlagwort von der Zeitoper wird geboren: Die eigene Zeit soll auf die Bühne, die Hektik des Großstadtlebens, der Schmutz der Politik, die kalte Faszination der Maschine, die Vitalität des Jazz, Kraft und Gewalt der Massen. Und eine Zeitoper par excellence ist auch Transatlantic: mit den Szenen in den Büros der Politiker und der Finanzhaie, im Kabarett, mit dem Kreischen der Telefone, den Leuchtschriften an den Hochhäusern, dem Funken der Morseapparate. Den Kern des Konflikts – die Gefährdung der großen Gefühle durch eine liebesfeindliche, weil korrupte und brutale, durch den Egoismus der Interessen entmoralisierte Umwelt – gab es freilich schon lange auf der Opernbühne. (Ein spätes Beispiel ist Puccinis Tosca.) Mit dem Zugriff auf die eigene Zeit mindert sich jedoch der Wille zur Stilisierung: Die Banalität des Alltags kommt ungeschminkt auf die Bühne. Und die Musik verzichtet darauf, große Oper zu sein, verzichtet darauf, die Zeitoper für die Ewigkeit aufzubereiten. Über weite Strecken scheinen Antheils (geringfügig aufgepeppte) Melodien und Tanzrhythmen den Amüsierbetrieben der Citys entnommen.

Doch dem Prinzip der Zeitoper, sich mit Haut und Haaren der Aktualität zu verschreiben, verdankt sich auch dies: mit der Zeit Vergehen. Während das Repertoire sich auf einen immer kleineren Kreis von Werken der Opernzeit verjüngt, mussten die Sensationserfolge aus der Zeit zwischen den Weltkriegen ihren Zoll an Vergänglichkeit zahlen. Selbst Kreneks Johnny spielt auf, das Paradebeispiel des Typus, ist eher ein Element des Lexikonwissens als ein lebender Bestandteil des Musiktheaters: Jeder weiß es zu nennen, niemand hat es gesehen. Und auch George Antheils Zeit ist rasch vorbei. Als er die erwähnte Autobiographie schreibt, ist er gerade 45 Jahre alt (zieht also ein Lebensfazit in der Blüte der Jahre). Und tragisch wirkt an dem so gekonnt amüsanten Buch, wie er aus dem Bad Boy des Titels – er weiß ja durchaus, an welchen Nimbus er anknüpfen muss – einen respektablen Erwachsenen machen möchte, der sich gewandelt und mittlerweile viel von den europäischen Meistern gelernt habe!

Doch die Wiederaufführung von George Antheils Transatlantic erfüllt weit mehr als eine Pflicht eifriger Wärter des Opernmuseums. Sie wird aus der Zeitoper zwar wohl keine Oper für die Ewigkeit machen, aber doch, aus einer Geschichte um unmoralische Wahlmachenschaften und die schmutzigen Vermischungen von Geld und Politik, eine Oper auch unserer Zeit.