Was haben wir von früher? Gegenstände, Bilder, Knochen, Zeichen? Jedenfalls wenig, was nicht von uns ist; die alten Scherben werden von unseren Gedanken und Worten überwachsen, in dem Moment, in dem wir sie aus der Erde graben.

Josquin für Anfänger

Die Missa Pange lingua

Das Jahr 2021 war weit fortgeschritten, als ich bemerkte, dass der 500. (fünfhundertste!) Todestag eines der Großen der Musikgeschichte unbemerkt an mir vorüber gegangen war: Am 27. August 1521 starb in Condé-sur-l’Escaut, heute an der belgisch-französischen Grenze, der Komponist Josquin Desprez. Dieses Datum und dieses Versäumnis nahm ich zum Anlass, mich mit dem Leben und vor allem den Werken des Meisters zu beschäftigen. Ein erstes Ergebnis war der Beitrag „Siebenmal Josquin für die einsame Insel“, hier zu finden. Doch mochte ich dabei nicht stehen bleiben und habe mich im Anschluss an diese erste Arbeit mit Josquins Missa Pange lingua auseinandergesetzt, die vielen Kundigen als Hauptwerk des Komponisten und als Gipfelwerk der Gattung gilt.

Aber 500 Jahre sind eine lange Zeit, der Brunnen der Vergangenheit ist tief. In Josquins Todesjahr übersetzt Luther das Neue Testament, Magellan segelt um die Welt, die Türken erobern Belgrad, die Spanier Tenochtitlan. Wie macht man das Ohr bereit für eine Musik, die noch einmal hundert Jahre vor dem Opus primum von Heinrich Schütz entstanden ist, einem Komponisten, der seinerseits bereits zu den Alten der Alten Musik gehört?

Mein Vorgehen war etwas ungewöhnlich, nämlich zwiefach. Den ersten Zugriff könnte man als Methode der ahnungslosen Analyse bezeichnen – ich hatte nicht viel mehr als eine Aufnahme, die Noten und einige Trümmer meines Studiums (das für das 15. und das frühe 16. Jahrhundert immer oberflächlich geblieben war) zur Verfügung. Ich hörte viel Musik des Meisters, sammelte meine Eindrücke und Empfindungen und ergänzte sie durch Beobachtungen an den Partituren. Erst dann griff ich zur sogenannten Sekundärliteratur, die aber so reichhaltig und teilweise unverdaulich ist, dass ich sie nur in kleinen Portionen zu mir nehmen konnte. Die Analyse des „Ahnungslosen“ und die sekundäre und angereicherte Analyse habe ich unverbunden nebeneinander stehen lassen, die letztere farbig markiert. Der Ahnungslose benutzt Konzepte und Begriffe, die aus musikwissenschaftlicher Perspektive fehl am Platze sind, besonders im Bereich der Tonarten und der Zusammenklänge; die sekundäre und angereicherte Analyse versucht, mit dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis Schritt zu halten.

Die Untersuchungen der einzelnen Teile der Missa Pange lingua sind jeweils unterschiedlich akzentuiert. Im Abschnitt „Kyrie“ zum Beispiel geht es um die Verwendung des cantus firmus und um die melodische Gestaltung, im Abschnitt „Credo“ vor allem um Fragen der musikalischen Rhetorik, um Symbole und Figuren. – Der Text der lateinischen Messe mit einer deutschen Übersetzung findet sich hier. Nachweise, die eine oder andere ergänzende Anmerkung und die Liste der dann doch verwendeten Literatur habe ich, zu des Lesers Entlastung, separat untergebracht, ganz am Ende zu finden. – Wer gemeinsam mit dem Ahnungslosen Josquins Meisterwerk studieren will, findet auf YouTube mehrere Gesamtaufnahmen und bei IMSLP mehrere Noten-Ausgaben.

Die Messe als musikalische Gattung

Biographisches

Moderne Editionen

Der Hymnus Pange lingua

Ein erstes Hören

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Agnus Dei

Die Musik der Engel

Die Messe als musikalische Gattung

Die Messe als musikalische Gattung ist die Komposition der fünf Teile des Mess-Ordinariums, also derjenigen Elemente der Messe, die im Kirchenjahr unverändert bleiben: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Diesen Zyklus als musikalisches Kunstwerk aufzufassen, kommt dem Ahnungslosen wie ein Unding vor. Die Musik der Messe erklingt nicht im Konzertsaal, sondern als Gebrauchsmusik im Zusammenhang des Gottesdienstes. Und das, was man als Musiker meint, wenn man von Messe spricht, also eben die Komposition der fünf Sätze des Ordinarium missae, erklingt während der Messfeier keineswegs im Zusammenhang, sondern unterbrochen von anderen liturgischen Elementen. Schon vor dem Kyrie wird gesungen, nämlich der Introitus, eine Antiphon, deren Text je nach der Festzeit wechselt. Zwischen Gloria und Credo haben (und hatten sicherlich auch zur Zeit Josquins) Epistel und Evangelium ihren Platz.

Und die Lesungen von Epistel und Evangelium sind ja keine Nebensächlichkeiten. Zu ihrer liturgiegeschichtlichen Bedeutung lese ich bei Bruno Stäblein: „Die Belehrung aus den Heiligen Schriften ist ja zusammen mit dem Sakrament des Corpus Christi, dem Hauptinhalt der folgenden Opfermesse, das hauptsächliche Vermächtnis, das die Kirche von ihrem göttlichen Stifter empfangen und für die Menschheit zu hüten hat.“

Dass die Teile einer Messkomposition voneinander getrennt gesungen werden – jedenfalls dann, wenn sie im Gottesdienst erklingen – bedeutete auch eine Herausforderung für die Komponisten, wenn es nämlich darum ging, nicht einzelne Sätze, sondern einen zusammenhängenden Zyklus zu gestalten. Wenn ein Credo nicht beliebig und austauschbar sein sollte, musste es einen inneren Zusammenhang geben, der es zu dieser und nur zu dieser Messkomposition gehören ließ. – Von der ursprünglichen Idee – Ergänzung und Schmuck der Liturgie – scheint sich die Messkomposition im Laufe ihrer Geschichte emanzipiert zu haben: Mit ihr konnten Musiker ihr kompositorisches Geschick beweisen, Hörer konnten sich an ihrem Wohlklang erfreuen, Kenner konnten über verschiedene Ansätze diskutieren, Handschriften oder Drucke konnten gesammelt oder verschenkt werden u.a.m.

Biographisches

Josquins Missa Pange lingua entstand wohl um 1515. In diesem Jahr war Josquin 60, vielleicht sogar 65 Jahre alt und war nach Aufenthalten in Ferrara und in Rom wieder in seine Heimatgegend hoch im Norden des heutigen Frankreich zurückgekehrt.

Aus der englischen Wikipedia: „Die Musikgeschichte kennt Condé-sur-l’Escaut als Heimat, Ort des Ruhestandes und Begräbnisstätte des Renaissancekomponisten Josquin des Prez. Er war Propst an der Kirche Notre-Dame, deren Musikpflege geradezu luxuriös war. Dort wurde er auch beigesetzt, aber die Kirche und Josquins Grabmal wurden 1793 zerstört.“

Hier nun wenigstens das Chateau de Bailleul im Zentrum von Condé, ein Gebäude aus dem Jahr 1411, an dem Josquin fast jeden Tag vorbeigegangen sein dürfte:

„Erst Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts konnte gezeigt werden, dass Josquin um 1450 geboren wurde (und nicht schon 1440, wie seit Mitte der 1950er Jahre angenommen worden war). Man darf heute davon ausgehen, dass Josquin in der Nähe von Saint-Quentin in Frankreich geboren wurde und es ist sicher, dass er am 27. August 1521 in Condé-sur-L’Escaut starb. Obwohl der vermutete Geburts- vom definitiven Sterbeort in unter fünf Stunden mit der Pferdekutsche erreicht werden konnte und dies ein ruhiges Leben suggeriert, reiste Josquin in der Zwischenzeit tausende Kilometer, diente König(en), Fürsten und dem Papst, kratzte seinen Namen in die Holzbänke der Sixtinischen Kapelle, wurde vom Reformator Luther wegen seiner Musik gelobt und überlebte eine Pestepidemie.“ (Michael Silies)

In Condé, wo die Missa Pange lingua entstand, lebte Josquin, mit Ämtern und Pfründen wohl versehen, ganz offensichtlich in behaglichen Verhältnissen.

Ein Geistlicher – und Josquin war ein solcher – wurde damals durch ein Kirchenamt und Pfründen versorgt. Eine Pfründe bedeutete ein regelmäßiges Einkommen aus kirchlichem Besitz, das vom Papst persönlich oder von einer von ihm eingesetzten Behörde verliehen wurde. Für Musiker bedeutete eine Ansammlung von Pfründen eine entscheidende Absicherung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Josquin scheint sich um lukrative Pfründen sehr eifrig und mit Erfolg bemüht zu haben: Er „nutzt seinen Aufenthalt in Rom und seinen direkten Draht zum Papst energisch, um sich zahlreiche Pfründen in seiner Heimatdiozese Cambrai zu sichern. Er verfügt über Kanonikat und Pfründe in der Stadtkirche von Saint-Omer, eine Pfründe des Benediktinerklosters Saint-Ghislain, Kaplansstelle und Pfründe in der Wallfahrtskirche von Basse-Yttre, zwei Pfründen von Kirchspielen bei Frasnes, Kanonikat und Pfründe an St. Gery in Cambrai.“ (Guido Heidloff Herzig)

Der Ahnungslose weiß immerhin, dass es für die Missa Pange lingua, Josquins letzte Messkomposition, keinen Auftraggeber oder Gönner gab – wie zum Beispiel im Fall der Missa Hercules Dux Ferrariae – und stellt sich vor, dass der Komponist aus Lust an der Sache, vielleicht aus dem Interesse, sich und der Welt noch einmal sein Können zu beweisen und ihr ein Dokument dieses Könnens zu hinterlassen, ans Werk ging.

David Brößner geht noch weiter. Josquins Missa Pange Lingua lässt seiner Meinung nach „Spekulationen zu, ob sie als eine Art persönliches Requiem des Komponisten, der sich durch die enorme Verbreitung durch [den venezianischen Notendrucker Ottaviano] Petrucci seiner Reputation durchaus bewusst war, gedacht gewesen sein könnte“. Aber Vorsicht: Josquins „Zeit in Italien (von 1484 bis 1504) ist vergleichsweise gut dokumentiert, die langen, gut situierten Jahre in Condé sind in vielem ungewiss und rätselhaft, auch im Hinblick auf musikalische Tätigkeiten und musikalische Produktivität“. (Laurenz Lütteken)

Moderne Editionen

Der Ahnungslose ist dankbar, dass so viele Musiker und Wissenschaftler sich die Mühe gemacht haben, aus den jahrhundertealten, in Einzelstimmen – Superius, Altus, Tenor, Bassus – verfassten Originalen verständliche Partituren herzustellen. Er versteht durchaus, dass man sich über viele Einzelheiten streiten kann. Bereits die Textunterlegung ist ja Herausgebersache, Josquin selbst verließ sich auf die Erfahrung spezialisierter Sänger. Diese Differenzen nimmt der Ahnungslose in Kauf, wundert sich aber doch, wie unterschiedlich die modernen Ausgaben ausfallen. Hier ein Vergleich der ersten Takte der Missa Pange lingua.

- Friedrich Blume wählt einen Drei-Ganze-Takt, setzt Taktstriche zwischen den Systemen, verwendet eine moderne Schlüsselung (G-Schlüssel, Tenorschlüssel, Tenorschlüssel, Bass-Schlüssel) und setzt ganz wenige Akzidentien.

- Paul-Gustav Feller notiert einen 3/2-Takt, setzt Taktstriche in den Systemen (und muss deswegen viel mit Haltebögen arbeiten), verwendet dieselbe Schlüsselung wie Friedrich Blume und setzt ein paar Akzidentien mehr.

- Anastassia Rakitianskaia notiert ebenfalls einen 3/2-Takt und Taktstriche in den Systemen, transponiert aber den ganzen Satz um eine kleine Terz nach oben und zeichnet c-Moll vor; dadurch kann sie die heute gebräuchliche Schlüsselung für einen vierstimmig gemischten Chor verwenden. Außerdem verteilt sie den Text geringfügig anders als Blume und Feller. (Die seltsame Halsausrichtung einiger Noten hat wohl keine Funktion.)

Josquin schrieb – von Ausnahmen abgesehen – in der weißen Mensuralnotation, die als Vorläuferin der modernen Notation auch den Ahnungslosen nicht vor allzu viele Schwierigkeiten stellt. Verwendet wurden die Notenwerte Maxima, Longa, Brevis, Semibrevis, Minima, Semiminima, Fusa und Semifusa:

![]()

Dabei „entspricht die Brevis im Wesentlichen unserem heutigen Takt und dient in der Renaissancemusik als Ordnungskriterium“. Der tempus regelt das Verhältnis der Brevis zur Semibrevis als perfekt oder imperfekt. Das tempus perfectum entspricht dem heutigen Dreiertakt, das tempus imperfectum einem Zweiertakt. In jedem Fall mussten die Komponisten, die ja nicht in Partitur, sondern in Einzelstimmen dachten und arbeiteten, über die Brevis-Einheiten genau orientiert sein. (Guido Heidloff Herzig)

Friedrich Blume übernimmt die originalen Notenwerte (also die Semibrevis als Ganze), Paul-Gustav Feller und Anastassia Rakitianskaia halbieren sie. In den von mir erstellten Noten orientiere ich mich an Friedrich Blume (von dem ich auch die Textunterlegung übernehme), mit gewissen Vereinfachungen. Das tempus perfectum notiere ich als 3/1-Takt, das tempus imperfectum als 2/1-Takt. In leeren Takten notiere ich ganze Pausen, die Longa stelle ich als zwei Brevis mit Haltebogen dar. Ich benutze Mensurstriche, also Taktstriche zwischen den Systemen. Bei einstimmigen Notenbeispielen zeige ich die „Takte“ durch punktierte Taktstriche an. Gezählt werden „Mensuren“.

Der Hymnus Pange lingua

„‚Pange lingua‘ sind die Anfangsworte und zugleich der Titel des berühmtesten eucharistischen Hymnus, der dem Kirchenlehrer Thomas von Aquin (1225–1274) zugeschrieben wird. Das Pange lingua des Thomas von Aquin [auf eine bereits bekannte Melodie] wird vor allem zur Feier des Fronleichnamsfestes und am Gründonnerstag gesungen. Seine Schluss-Strophen ‚Tantum ergo‘ und ‚Genitori’ werden auch sonst beim sakramentalen Segen gesungen, zur Aussetzung des Allerheiligsten.“ Wikipedia bringt den kompletten Text des Hymnus und mehrere Übersetzungen – hier zu finden.

Warum Josquin sich für diesen Hymnus als Bezugspunkt seiner letzten Messe entschied, kann allenfalls vermutet werden – dazu später. Da er es nun einmal getan hat, stellen sich dem Ahnungslosen zwei Fragen:

1) Wie ist die Hymnenmelodie in Josquins Messe eingearbeitet, d.h. welche Rolle spielt die einstimmige Melodie in der vierstimmigen Komposition?

2) Haben Konzepte und Ideen des Hymnentextes in irgendeiner Weise die Ausarbeitung der Komposition beeinflusst?

Ein erstes Hören

Der Ahnungslose legt mit Spannung eine erste CD ein, eine Aufnahme mit den Tallis Scholars, den „rock stars of Renaissance vocal music”. Das Kyrie begeistert ihn, die Sänger und Sängerinnen sind fabelhaft, die Musik ist sehr anrührend. Insbesondere ein Melisma am Ende des mittleren Abschnitts Christe eleison hat es ihm angetan, so dass er sich das gesamte Kyrie gleich noch einmal und dann gleich noch einmal anhört. Im Gloria begeistert ihn die Fülle und Vielfalt der Musik, und er freut sich über vielen kleinen melodischen Einfälle des Komponisten, von denen er glaubt, einige – Benedicimus te! Cum Santo Spiritu! – gleich mitsingen zu können. Im Credo überrascht und freut ihn die Schlichtheit des Et incarnatus est. Erst in den zweistimmigen Passagen des Sanctus lässt seine Aufmerksamkeit ein wenig nach. Das Agnus Dei aber, konzentriert und verdichtet, wird ihm zum Schluss- und Höhepunkt der gesamten Komposition.

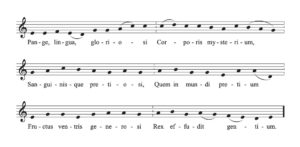

Und schon gibt es erste Antworten auf die eben gestellten Fragen, nämlich: Wie ist die Hymnenmelodie in Josquins Messe eingearbeitet? Wie stellt der Komponist einen Zusammenhang der fünf Sätze her? In der Missa Pange lingua ist das unmittelbar eingängig und überzeugend. Jeder der fünf Sätze beginnt (mit nur ganz kleinen Ausnahmen und Abweichungen) mit denselben fünf Tönen:

Das aber ist der Beginn des Hymnus Pange lingua. Der Komponist rhythmisiert die fünf Noten auf ganz unterschiedliche Weise:

In jedem der fünf Messen-Sätze wird das Eröffnungsmotiv sofort imitatorisch behandelt, manchmal in Stimmpaaren, manchmal in allen vier Stimmen. Trotz des Reichtums an Varianten und Techniken ist der Wiedererkennungswert groß. Sollte diese Missa tatsächlich einmal in einer Messe gesungen worden sein oder gesungen werden: Der Zusammenhang der einzelnen Teile ist auch für untrainierte Ohren unbedingt erkennbar und erfahrbar.

Kyrie

Die Dreiteilung des Kyrie wird mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln erreicht:

-

- Kyrie eleison I: Dreiertakt – die dritte und vierte Stimme einerseits, die erste und zweite andererseits werden zu Stimmenpaaren zusammengefügt – Abschlusskadenz auf G

- Christe eleison: Vierertakt – die vierte und zweite Stimme einerseits, die dritte und erste andererseits werden zu Stimmenpaaren zusammengefügt – Abschlusskadenz auf D

- Kyrie eleison II: Dreiertakt – die erste und zweite andererseits Stimme einerseits, die dritte und vierte andererseits werden zu Stimmenpaaren zusammengefügt – Abschlusskadenz auf E

Das Kyrie eleison I verwendet die beiden ersten Zeilen des Hymnus, das Christe eleison die mittleren, Kyrie eleison II die letzten beiden Zeilen. Die Um- oder Neugestaltung der alten Melodie geschieht aber nicht pedantisch, sondern mit kompositorischer Phantasie und vielen Freiheiten. Hier sind die originalen Hymnentöne einmal größer gedruckt als die von Josquin ergänzten:

Gelegentlich schiebt Josquin zwei schnelle Noten (hier: Viertel) als Ornament ein. In aller Regel werden die ersten Noten der einzelnen Abschnitte der Hymne zu prägnanten Formulierungen umgestaltet, dann verliert sich der Bezug zur Ursprungsmelodie, bis hin zum Vagen und kaum noch Beweisbaren. Von der ersten Choralzeile lässt sich Josquin zu einer eindrucksvollen, rhythmisch profilierten Melodie inspirieren, die ihren Hymnen-Ursprung fast vergessen lässt.

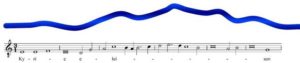

„Die Melodie des Kyrie der Missa Pange lingua folgt einer Wellencharakteristik: insgesamt eine große Welle mit Anlauf, kleinen Kräuselungen und Abflauen am Ende.“ (Hans Peter Reutter)

Für Juan Allende-Blin beschreibt diese Melodie „eine genau gemessene dramatische Kurve“, denn in ihr „erscheint der höchste Ton der Melodie nur einmal, und zwar im goldenen Schnitt der melodischen Einheit“.

Wunderbar sind die Steigerungen an den Schlüssen der drei Abschnitte: die rollenden Viertelketten am Ende des ersten Kyrie, die expressive Geste des Tenors am Ende des mittleren Abschnitts, die homophone Verdichtung kurz vor dem Schluss und die mächtigen Rufe auf fallenden Terzen ganz am Ende des zweiten Kyrie.

Gloria

Nicht nur, dass zu Beginn wieder die phrygische Wechselnote bzw. das gesamte Fünfton-Motiv des Hymnus aufgegriffen und einbezogen wird: Der Tenor greift die Melodie des Kyrie auf, führt sie aber etwas anders weiter, so Zusammenhang und Differenz herstellend.

Ein moderner Hörer hört spätestens mit dem Bass-Einsatz wohl weniger ein „Phrygisch“, eher ein „a-Moll“, das aber nach wenigen Takten sich in ein „C-Dur“ verwandelt. Tatsächlich wird mit der Klausel in der vierten Mensur der Basston C erreicht, und der Bezug auf C bestimmt den gesamten ersten Teil des Gloria. Diese Musik ist auch für moderne Ohren unmittelbar einleuchtend und hat etwas Mitreißendes, einen C-Dur-Schwung, der einem Gloria ja doch ganz gut ansteht.

Dieser gesamte erste Abschnitt und der Schluss des Gloria wirken wie in helles Licht getaucht. Für das „Qui tollis“, den mittleren Abschnitt, braucht Josquin dunklere Farben. Überraschend und anrührend sind die plötzlichen homophonen Wendungen auf die Worte „miserere nobis“ und „suscipe deprecationem nostram“ – „Der du die Sünden der Welt hinwegnimmst, erbarme dich unser, nimm unser Flehen gnädig auf.“

Die zum C in der fünften Mensur hinführende Tonfolge g-a-h-c in der Oberstimme auf hominibus kommt im Hymnus Pange lingua nicht vor – in Josquins Messe jedoch in vielerlei Abwandlungen. Josquin findet mit Hilfe des Hymnus – und erfindet auch ohne dessen Hilfe – viele kleine Motive, die in den vier gleichberechtigten Stimmen, die sich mal als Duett, mal zu dreien, an den Schlüssen immer im Tutti zusammentun, hin und her springen. Und diese Motive sind so prägnant und so sprechend, dass man gerne glaubt, sie müssten so und könnten gar nicht anders sein:

Im Gloria wird deutlich, „wie Josquin den Messtext auf Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit ausrichtet. Neue Textabschnitte werden stets gut hörbar markiert, indem sich tendenziell mit jedem neuen Text die Besetzung oder das zu imitierende Motiv ändert“. (David Brößner)

Der Ahnungslose erinnert sich gern an die Missa Hercules Dux Ferrariae, die ihn freilich mit ihrem ständig in Pfundnoten präsenten cantus firmus im Vergleich zur Missa Pange lingua geradezu archaisch anmutet. Diese ist modern, einerseits weil sie den Typus einer Messe in vollständiger Durchimitation in vier prinzipiell gleichberechtigten Stimmen etabliert, einen Typus, der die Messkomposition der folgenden Jahrzehnte dominieren sollte. Anderseits liegt, nach Ludwig Finscher, „die zentrale kompositionsgeschichtliche Leistung der Josquin-Generation und vor allem Josquins selbst“ im neuartigen Umgang mit dem Text: konsequente Nachzeichnung der Textform (Zeilen, Strophen und grammatikalische Einheiten), gelegentliche emphatische Hervorhebung einzelner Textinhalte durch syllabisch-akkordische Deklamation oder als syllabisch-akkordischer Vortrag eines ganzen Textes. „Vor allem bei Josquin entwickelt sich darüber hinaus ein musikalisches Vokabular emphatisch-deklamatorischer, abbildender und affektiver Wendungen zur Darstellung des Textinhalts.“

Credo

Gern erinnert sich der Ahnungslose an eine Episode in seinem nun schon so lange zurückliegenden Studium. In einem Seminar über die Deutung der Bachschen Matthäuspassion wurden nicht nur die barocke Affekten- und Figurenlehren verhandelt, sondern auch Versuche, die geheime Symbolik der in der Komposition versteckten Zahlen zu enträtseln. Einige Autoren verloren sich ganz offenbar in Wahnphantasien, die wir dann in der Nachbesprechung in der Mensa karikierten. „Zählt man alle Noten dieser Arie zusammen und teilt sie durch die apokalyptische Zahl 666, so…“ usw. usw.

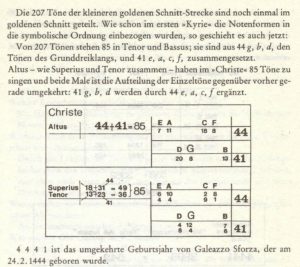

Auch für Josquins Messen gibt es Versuche, „Symbolebenen und biblischen Verweisen auf der Grundlage komplizierter gematrischer Berechnungen nachzuspüren“. (Klaus Pietschmann) Die Gematrie, in der Exegese des Alten Testaments seit langem bekannt, ist in der Musikwissenschaft eher randständig und verdächtig. Gematriker versuchen Beziehungen zwischen Zahlen und Buchstaben zu finden; zum Beispiel zählt man Noten, um in den Ergebnissen Verweise auf Bibelstellen, Jahreszahlen, bedeutende Bauwerke u.a.m. zu finden.

Ob es sich auch hier um Wahnphantasien handelt oder nicht, vermag der Ahnungslose nicht zu entscheiden; er beschränkt sich jedoch bei den folgenden Beispielen auf hörbare, nicht nur zähl- und lesbare Dinge.

Das gesamte Credo enthält eine Fülle von musikalischen Motiven, die immer wunderbar auf den Text passen. Den Text Et in unum Dominum Jesum Christum komponiert Josquin mit einem Motiv, das sich auf einem einzigen Ton festzubeißen scheint (M. 48 – 52):

Wenig später erklingt eine Tonkette, die im kompositorischen Zusammenhang ganz isoliert und besonders dasteht. Ein Symbol für den langen Lauf der Jahre, auf das Wort „saecula“ (M. 61 – 63):

„Descendit in coelis“ (M. 87 – 90) – „Et ascendit in coelum“ (M. 132/133). Das Herabsteigen vom Himmel und das Wiederaufsteigen fasst der Komponist, natürlich, in eine absteigende und aufsteigende Tonfolge (M. 87 – 90):

Unmittelbar auf das „descendit in coelis“ folgt der beeindruckendste, jedenfalls auffälligste Moment des Credo, das „Et incarnatus“, ein deutlich vom Vorangehenden und Folgendem abgesetzter Abschnitt (M. 91 – 110):

Große Notenwerte, (fast) vollkommene Homophonie, dunkler Klangraum, der nur bei den Worten „ex Maria virgine“ nach oben ausgreift. Der Discantus zitiert dabei den Beginn des Hymnus. Dieser aber wird (in der ersten Strophe) auf die Worte gesungen: „Preise, Zunge, das Geheimnis des verherrlichten Leibes“.

„Noema (Kernsatz) ist eine Partie, die sich durch streng homophonen Satz von der Umgebung abhebt. Der Kernsatz des Credo ist der Text: et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine: et homo factus est.“ Juan Allende-Blin glaubt hier ein zahlen-symbolisches Verfahren realisiert. Die Ziffer 6 sei das Symbol für die Erschaffung des Mensch am 6. Tag, für Mittag als 6. Stunde, für die 6 Krüge mit Wasser und Wein bei der Hochzeit zu Kanaan, daher: „Es gibt drei Phrasen zu 6 Akkorden, die, wie schon erwähnt, ‚Mensch‘ bedeuten.“ Die Begriffe Noema und Kernsatz für diese Stelle leuchten sofort ein; die Zahlensymbolik erscheint mir fragwürdig. Josquin folgt mit seinem streng syllabischen Satz der dem Text eigenen Struktur. Der enthält nun einmal sechssilbige Einheiten, die dritte der vier Phrasen aber besteht, im Text und in der Komposition, aus sieben Silben bzw. Akkorden.

Der satztechnische Kontrast des unmittelbar, in M. 111, Folgenden könnte nicht krasser sein: nur noch die Oberstimmen, als Kanon im Einklang einsetzend. Der Ahnungslose, geschult und beeinflusst durch Bachs h-Moll-Messe und Mozarts Requiem, sieht und hört in den vier Noten des Crucifixus – nach oben, zur Seite, nach unten – nicht nur eine erneute Anspielung auf die Melodie des Hymnus, sondern das Tonsymbol des Kreuzes:

„Josquin vermeidet grundsätzlich jede wörtliche Wiederholung, vielmehr erstrebt er eine ständige Erneuerung des Materials, außer wenn er zielbewusst eine rhetorische Figur anstrebt.“ (Juan Allende-Blin) Eine Wiederholung ist also etwas Besonderes: ein Nachdruck-Verleihen, ein Bekräftigen, ein Ja-so-ist-es oder Ja-so-sei-es.

Das gilt natürlich vor allem für den Schluss des Credo (M. 207 – 215), für das Amen, das Ja-so-sei-es:

Sanctus

Das Sanctus der Missa Pange lingua ist sehr einleuchtend gegliedert:

Sanctus: Mensur 1 – 20, Tempus perfectum, vierstimmig

Pleni: Mensur 21 – 89, Beginn im Tempus imperfectum, Duett der beiden Oberstimmen

Osanna: Mensur 90 – 136, Beginn im Tempus perfectum, vierstimmig

Benedictus: Mensur 137 – 184, Tempus imperfectum, Duett der beiden Unterstimmen

Osanna: Wiederholung, also Beginn im Tempus perfectum, vierstimmig

Die Gliederung in fünf Abschnitte scheint ein frühzeitig erreichter und dann lange beibehaltener Standard zu sein. (Die Missa solemnis, so erinnert sich der Ahnungslose, folgt derselben Gliederung, nur dass Beethoven auf die wörtliche Wiederholung des Osanna verzichtet und es in den Schluss des so wunderbar ausgedehnten Benedictus integriert.) Josquins Gliederungstechniken sind einfach und überzeugend: Wechsel der „Besetzung“ und der „Taktart“, Klauselbildung und eine Longa als Schlussnote.

„Alle Anfänge und Schlüsse der Messeteile sind mit vollkommenen Konsonanzen [also Prime, Quinte, Oktave] gekennzeichnet. Die Schlüsse, welche Gliederungen innerhalb der Sätze bezeichnen, bekamen imperfekte (terzhaltige) Konsonanzen. Im Sanctus schließt auch das Osanna mit perfekter Konsonanz, da es nach dem Benedictus als Anschluß wiederholt werden soll.“ (Juan Allende-Blin)

„Das um 1500 herrschende musikalische Formgesetz war, nach Johannes Tinctoris, das der Varietas, der Verschiedenheit. Die Repetition oder Wiederkehr von Teilen war suspekt; und der Versuch, in einem Werk von Josquin ein formales Gerüst zu entdecken, das durch ein Buchstabenschema darstellbar ist, wäre vergeblich und würde den Sinn der Komposition verfehlen. Die Ergänzung zum Prinzip der Varietas bildete die Forderung nach Kontinuität, des lückenlosen musikalischen Fortgangs. Deutliche Einschnitte waren ebenso wie einfache Repetitionen Merkmale der niederen Musik, von der die artifizielle sich abzuheben suchte.“ (Carl Dahlhaus)

Das Mehrmals-Sagen, für das es in der Missa Pange lingua genügend Beispiele gibt, ist also die expressive Ausnahme. Die Forderung nach Kontinuität (innerhalb der Abschnitte) wird im Sanctus wie selbstverständlich erfüllt. Der Anfang des Sanctus variiert den Anfang des Kyrie, stellt einerseits den zyklischen Zusammenhang her und erfüllt andererseits das Gebot der varietas. Ein Duett der beiden Oberstimmen setzt in „a-Moll“ ein, leitet nach „C-Dur“ und wird in „a-Moll“ überlappend vom Unterstimmen-Duett abgelöst. Tenor und Bass wiederholen den Beginn, aber etwas verkürzt: Bereits auf dem „C-Dur“-Punkt setzt die Anrufung Dominus Deus Sabaoth ein. Mit dieser wird der Satz vierstimmig; insbesondere der Schluss wirkt wie auf akkordischen Wohlklang ausgerichtet.

Es folgt ein zweistimmiges Pleni für die hohen Stimmen mit freien Imitationen. Beim Wort gloria erklingt wieder das Eröffnungsmotiv, nun zum schwungvollen Dreiertakt erweitert. Der Umschlag in den Dreiertakt wiederholt sich im vierstimmigen Osanna bei den Worten in excelsis, es beginnt eine Art festlicher Tanz.

Das Benedictus ist wieder zweistimmig, nun für die tiefen Stimmen, mit einem ungewöhnlichen und eindrucksvollen quasi einstimmigen Beginn:

Dieses Benedictus-Motiv ist ebenso „sprechend“ erfunden wie das folgende zu den Worten in nomine Domini. Der Benedictus-Abschnitt wirkt zwischen dem vorangehenden und dann wieder folgenden in excelsis (dem „festlichen Tanz“) wie zurückgenommen und – der Ahnungslose wagt das Wort „verinnerlicht“, was zur Tradition des Benedictus ja recht gut stimmt.

Agnus Dei

Der letzte Satz der Missa Pange lingua ist dreiteilig: ein vierstimmiges Agnus I, das Agnus II als Duett von Sopran und Alt, das Agnus III wieder vierstimmig. Gerade dieses Stück hatte den Ahnungslosen ja beim ersten Hören besonders beeindruckt: „Das Agnus Dei, konzentriert und verdichtet, wird ihm zum Schluss- und Höhepunkt der gesamten Komposition.“ Das Ensemble Stile antico hat eine besonders schöne Interpretation dieses Stückes vorgelegt, mit deren Hilfe man sich die unterschiedliche Gewichtung von Agnus I und Agnus III verdeutlichen kann (das zweistimmige Agnus II bleibt hier unberücksichtigt):

| Agnus I: | Agnus III: |

| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis. |

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. |

| 25 Mensuren im tempus perfectum | 77 Mensuren im tempus imperfectum |

| Stile antico: 1’45 | Stile antico: 3’40 |

Das Agnus III ist also, bei genau gleicher Silbenzahl, mehr als doppelt so lang wie das Agnus I.

Schon das Agnus I überrascht: Anders als in allen vorangegangenen Messesätzen setzt die zweite Stimme nicht mit der Unterquinte ein, sondern auf derselben Tonstufe, ebenso der dritte und vierte Einsatz. Anders als in allen vorangegangenen Messesätzen ist der fünfte Ton nicht d, sondern c. (Das Gloria als Ausnahme bringt das d etwas verspätet.) Ein moderner Hörer wie der Ahnungslose hört also zum ersten Mal nicht „a-Moll“, sondern „C-Dur“.

Das Agnus III überrascht und bleibt erstaunlich. Friedrich Blume hält das Agnus III für „Stück von allerletzter Größe“ – leider ohne zu sagen warum. Diether de la Motte, in seiner „statistischen Analyse“, zählt und zählt und versucht damit den „Nachweis überlegener kompositorischer Struktur und Gesamtplanung“. David Fallows, einer der größten Kenner von Josquins Werk, hält es „für einen perfekten Abschluss seines Lebens als ein Komponist von Messen“, denn es hat „keinen Vorläufer in seinem Werk – weder in der Technik noch im Ausdruck“.

Die Stimmen setzen in einem strengen Kanon ein – aber dadurch, dass sie das abwechselnd „auf eins“ und „auf zwei“ tun, hört man einen Dreier- statt den notierten Zweiertakt:

Wie im Agnus I entfernt sich das Hauptmotiv von der zugrundeliegenden Hymnenmelodie, durch das vorgezogene g, bringt aber das im Agnus I beiseite gelassene d. Das Motiv umkreist das in der Mitte liegende e, was zu erstaunlichen Zusammenklängen führt: Immer wieder erklingen e und f, als kleine Sekunde oder große Septime die schärfste aller Dissonanzen, gleichzeitig. Eine geradezu hypnotisierende Struktur, die erst mit dem „Tutti“ in M. 7 abgelöst wird. Dort setzt die Oberstimme mit dem cantus firmus, den ersten Noten des Hymnus Pange lingua, in langen Notenwerten ein, zum ersten Mal in dieser Messe:

In den Unterstimmen erklingen „stereotype Kontrapunkte“, die immer wieder wiederholt und sequenziert werden und so helfen, die Anrufung „Agnus Dei“ emphatisch hervorzuheben. (Carl Dahlhaus) Meist sind es aufwärts führende Viertelketten, wie denn auch alle Neueinsätze bis M. 25 immer mit aufwärtsführenden Intervallen beginnen.

Der folgende Abschnitt ist nach Dieter de la Motte eine Episode „fortspinnungshaften Schweifens“, in der eine „Variabilität der Formulierungen“ überwiegt und sich die Musik nicht zu eindeutigen Motiven verfestigt.

Ganz anders der Schlussabschnitt. Die Textunterlegung stammt zwar vom Herausgeber Friedrich Blume, aber drei, mindestens zwei Motive können ganz eindeutig dem „Dona nobis pacem“ zugeordnet werden:

Die Bitte um Frieden breitet Josquin in 32 Mensuren aus – sie also ist für die Ausdehnung des Agnus III verantwortlich. Nach dem In-sich-Kreisen des Beginns und dem ständigen Aufwärtsstreben des darauf folgenden Abschnitts sinkt nun alles herab. Die Musik wird immer ruhiger (nach M. 61 gibt es keine Viertel mehr) und dichter und gewinnt an Nachdruck. Die bittersüßen Reibungen e-f der ersten Mensuren stellen sich wieder ein, wie von überall her klingt das „Dona nobis pacem“. Josquin, der Meister, „bei dem die Noten habens müssen machen wie er wolt“, zieht das Netz der Imitationen immer dichter, als wolle er sich selbst ins Wort fallen, als könne und wolle er nicht aufhören zu sagen:

Gib uns Frieden!

Die Musik der Engel

Wir können nach 500 Jahren nicht mehr in Josquin hineinsehen – die Frage, ob die Freude an der Musik und an der Arbeit des Komponisten oder das Bedürfnis, dem eigenen Glauben eine Stimme und Gestalt zu geben, der dominierende Antrieb zur Komposition der Missa Pange lingua war, lässt sich nur mit Spekulationen beantworten, die wenig mehr als haltlos sind.

Immerhin scheint gesichert, dass Josquin eine eine fundierte theologische Ausbildung erhalten hat. Wahrscheinlich war er seit etwa 1460 Chorknabe in Saint Géry in Cambrai. David Fallows weist darauf hin, dass ein Chorknabe jener Zeit etwas völlig anderes war und tat als ein Zögling etwa der Wiener Sängerknaben. Er sang kaum mehrstimmige Musik, sondern den gregorianischen Choral. „Es handelte sich im Grundsatz eher um eine Ausbildung zum Priester oder jedenfalls zum Kleriker als zum Musiker oder gar zum Komponisten. Was ein Chorknabe dort lernen sollte, war gläubige Hingabe, das Repertoire des gregorianischen Chorals, die Psalmen und die Gottesdiensten eigene Poesie.“

Die meisten Komponisten geistlicher Musik um 1500 waren Kleriker und hatten „die niederen und höheren Weihen, die erst den Zugang zu den attraktiveren Stellen auf dem Pfründenmarkt eröffneten. Im Falle Josquins ist bekannt, dass er ‚clericus Cameracensis‘ war, also in der Diözese Cambrai seine Ausbildung und niederen Weihen, bis zum Jahr 1484 aber noch nicht die Priesterweihe empfangen hatte, allerdings als Priester starb – sicherlich hatte er spätestens vor dem Amtsantritt als Propst in Condé 1504 diesen Weihegrad erlangt“. (Klaus Pietschmann)

An den theologischen Voraussetzungen darf also nicht gezweifelt werden – allerdings ist über Glaubensvergessenheit und Fehlverhalten auch der Fundierten und Geweihten damals wie heute so viel bekannt, dass Rückschlüsse auf des Meisters persönliche Frömmigkeit eigentlich nicht erlaubt sind. Immerhin mag man ein Zeichen der inneren Verbundenheit Josquins mit der Kirche und mit dem Glauben in den Bestimmungen seines Testaments erblicken: „Er vermachte der Kirche Notre-Dame seines Wohnorts ein Haus sowie Grundbesitz in Condé mit der Auflage, daraus die Kosten für verschiedene Gedächtnisgottesdienste zu finanzieren, nämlich an allen Abenden Marianischer Festtage und an Samstagen das Salve Regina zu feiern sowie während der allgemeinen Prozessionen vor seinem Haus am Marktplatz seine Motette Pater noster/Ave Maria zu singen.“ (Wikipedia)

Die Wahl des Hymnus Pange lingua ist offenbar Josquins Entscheidung gewesen und nicht durch einen Auftrag oder Rücksichten oder Einflüsse bestimmt (wie z.B. in der Missa Hercules Dux Ferrariae), ist aber kein besonderes theologisches Statement. (Ein Beispiel für eine solche besondere Akzentsetzung findet sich, nach Klaus Pietschmann, in Josquins Missa L’homme armé sexti toni: Die markante Exposition der L’homme armé-Melodie zu den Worten Et unam sanctam ecclesiam lässt sich im Zusammenhang der Kreuzzugspropaganda von Papst Innozenz VIII. als deutlich vernehmbarer Aufruf zur Kreuznahme verstehen.) Das Pange lingua des Thomas von Aquin wird vor allem zur Feier des Fronleichnamsfestes und am Gründonnerstag gesungen, aber nicht nur. Das Tantum ergo und das Genitori, also die Schluss-Strophen, werden im gesamten Kirchenjahr beim sakramentalen Segen gesungen, zur Aussetzung des Allerheiligsten.

Für David Brößner realisiert sich in der Missa Pange lingua „eine an monastische Demut erinnernde Haltung“, „die entgegen den Kritiken an polyphoner Musik so etwas wie ein gesungenes Gebet zu verwirklichen sucht“. Dementsprechend sei das Kyrie „als auskomponierte Versammlung zum Gebet deutbar. Über die dreimalige Anrufung treffen sich alle Stimmen in nahezu durchgängiger Homophonie ab Mensur 64 vor der Kadenz und bilden so eine musikalische Analogie zur Idee der Messfeier“. Nun sind die Gläubigen ja schon seit dem Introitus versammelt, und die wenigen homophonen Akkorde lösen sich noch vor der Kadenz wieder auf. Dass in der Missa Pange lingua mehr als in anderen Werken Josquins oder seiner Zeitgenossen „monastische Demut“ oder „ein gesungenes Gebet“ realisiert würde, dürfte sich kaum nachweisen lassen.

Der Ahnungslose versucht eine Zusammenfassung, indem er das mit letzter Sicherheit Beweisbare zugunsten des Wahrscheinlichen vernachlässigt. Was hat Josquin geglaubt? Er hat geglaubt, dass der Glaube der Kirche das objektive Fundament der Kultur war, in der er atmete und arbeitete. Er wollte in den Himmel kommen und war mit der Kirche seiner Zeit überzeugt, dass dafür Memorialstiftungen nötig und nützlich sind. Wollte er sonst noch etwas? Wohl nicht belehren und bekehren, nicht „predigen“, sondern im kirchlichen Kontext mit den ihm gegebenen Mitteln Gott verherrlichen. Der zentrale kirchliche Akt der Verherrlichung war die Eucharistie, also die Messe, und dass er, am Ende seines Schaffens, gerade dieses Zentrum durch die Wahl gerade dieses cantus firmus akzentuierte, mag so etwas wie eine Konzentration auf das „Wesentliche“ sein, nicht mehr.

Als er das Gloria der Missa Pange lingua hörte, war dem Ahnungslosen das Engelskonzert Grünewalds in den Sinn gekommen – während Josquin in Condé seine Messe komponierte, arbeitete gleichzeitig, 400 Kilometer entfernt, Matthias („Mathis“) Grünewald am Isenheimer Altar. Grünewald lässt die Engel Instrumente spielen (und grässliche, grünlich schimmernde abgefallene Engel zuhören), trotzdem ist die Assoziation nicht völlig abwegig: Es war „nicht nur, aber in besonderem Maße die liturgische Vokalpolyphonie, die als irdisch erfahrbare Repräsentantin der Musik der Engel und Seligen im himmlischen Jenseits verstanden wurde“. Nicht zuletzt diesem Verständnis verdankt sie „ihre enorme, am Vorabend der Reformation u.a. im Œuvre Josquins gipfelnde künstlerische Entfaltung“. (Klaus Pietschmann)

Dass sich in dieser Musik Josquins etwas ereignet, das die bloße musikalische Struktur und das Erklingen von auf eine bestimmte Weise geordneten Tönen weit hinter sich lässt, dafür zeugen schon die Äußerungen der Zeitgenossen, dafür darf man sich auch auf das eigene Erleben berufen. Was dieses Ereignis, was dieses Mehr als Töne in einer bestimmten Ordnung ist, das stehe dahin.

Anmerkungen, Nachweise, Literaturliste