Ein Aufbruch zurück

Riccardo Zandonais Concerto romantico für Violine und Orchester

(Sieben unerhört hörenswerte Violinkonzerte IV)

Die Geschichte der italienischen Instrumentalmusik im 19. Jahrhundert ist schnell geschrieben. Da sind die komponierenden Virtuosen: Muzio Clementi für das Klavier, Niccolò Paganini für die Geige, Matteo Carcassi, Ferdinando Carulli, Mauro Giuliani und andere für die Gitarre. Da sind die Sonaten Rossinis und die Sinfonien Bellinis und Donizettis: Nebenwerke – wohl auch im Bewusstsein ihrer Komponisten – bedeutender operisti. Da sind die Streichquartette Luigi Cherubinis, Werke von einigem Rang, die es aber nicht ins Repertoire, weder der Profis noch der Hausmusiker, geschafft haben.

Spätere Komponisten wie Giuseppe Martucci (1856 – 1909), der die italienische Erstaufführung des Tristan dirigierte, und Giovanni Sgambati (1841 – 1914), der sich zeitlebens weigerte, eine Oper zu komponieren, sind Einzelerscheinungen, die ihre Sonderrolle sehr bewusst einnahmen. Es gibt keine wirklich bedeutende italienische Sinfonie aus dem 19. Jahrhundert. Verdis Streichquartett von 1873 ist das einzige italienische Kammermusikwerk dieser Zeit, das sich durchgängig im Repertoire halten konnte.

Noch die Giovane scuola – also die Ein-Werk-Komponisten wie Catalani, Cilea, Giordano, Leoncavallo und Mascagni, dann natürlich, die anderen überstrahlend, Giacomo Puccini – schrieb nur oder vor allem Opern. Erst die Generazione dell’Ottanta, die Generation der in den Achtzigerjahren Geborenen, wandte sich der Instrumentalmusik zu, am eindrücklichsten in den Sinfonien Gian Francesco Malipieros, am erfolgreichsten in den Sinfonischen Dichtungen Ottorino Respighis.

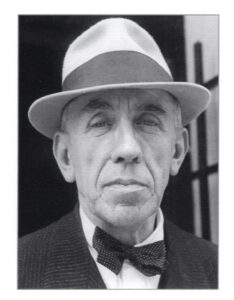

Das eine Lexikon oder die andere Quelle im WWW rechnet auch Riccardo Zandonai dieser Generazione dell’Ottanta zu: Er wurde 1883 in Borgo Sacco, heute ein Ortsteil von Rovereto, geboren und starb 1944 in Pesaro (das entspricht etwa der Lebenszeit von Alfredo Casella, einem prominenteren Mitglied der Generazione dell’Ottanta).

Auch Zandonai ist im Grunde ein Ein-Werk-Komponist: Seine Oper Francesca da Rimini ist in Italien häufiger, in anderen Ländern immer mal wieder Bestandteil des Repertoires – mindestens das Liebesduett ist jedem Opernfan, der etwas auf sich hält, vertraut. Die anderen zwölf Opern des vorgeblichen Lieblingsschülers von Pietro Mascagni tauchen nur sehr, sehr gelegentlich (Giulietta e Romeo, I cavalieri di Ekebù) oder gar nicht mehr auf den Bühnen auf. Als Opernkomponist vertrat Zandonai einen gewissermaßen populistischen Standpunkt: „Das Theater ist ganz wesentlich für das Publikum da und darf nicht nicht zum Versuchsfeld doktrinärer Darbietungen werden, besonders wenn diese weit entfernt von dem musikalischen Instinkt der Menschen sind.“ (Wie weit entfernt ist das doch von der Neugier Giacomo Puccinis, der zur italienischen Erstaufführung von Pierrot lunaire anreiste, sich von Alfredo Casella mit Schönberg bekannt machen ließ und diesem gratulierte – auch wenn die Musik ihm wohl fremd geblieben ist.) Dessen ungeachtet: Francesca da Rimini ist ein inspiriertes, bühnenwirksames und übrigens außerordentlich gekonnt und phantasievoll instrumentiertes Stück Musiktheater.

Auf eine Tradition von Instrumentalmusik konnte sich Riccardo Zandonai nicht stützen (zumindest nicht auf eine italienische). Dass er „das Instrumentale“ als seinen „lato forte“ empfinden konnte, lag – wenn man seiner Selbstauskunft vertrauen mag – an Prägungen seiner Kindheit: „Wir Künstler haben alle eine starke Seite in unserer Disziplin, von der aus wir uns sicher genug fühlen zu urteilen, ob eine Sache mehr oder weniger gelungen ist. Meine starke Seite ist das Instrumentale. Schon als Kind habe ich begonnen, in der Banda und in den Orchestern mitzumachen, und das hat mir einen Riesenvorteil verschafft in den Kenntnissen der Instrumente und der Effekte, die man mit ihnen erzielen kann.“ Dieses Interesse am Instrumentalen führte – gestützt durch die zeitgenössische Wiederaufwertung der Instrumentalmusik etwa durch die Generazione dell’Ottanta – dazu, dass Zandonai neben seinen dreizehn Opern immer auch Orchester- und Kammermusik schrieb. Dabei ist die Orchestermusik oft programmatisch inspiriert, z.B. in einem seiner bekanntesten Instrumentalwerke, den Quadri di Segantini, einer Art italienischer „Bilder einer Ausstellung“.

Im Herbst 1917 traf Zandonai in Mailand den Geiger Arrigo Serato, der ihn überredete, für ihn ein Violinkonzert zu schreiben, das im Jahr darauf in Rom uraufgeführt werden sollte. Diese Pläne zerschlugen sich, der Komponist hielt jedoch an der Idee eines Konzertes für das Instrument, das er selbst gut beherrschte, fest. Im Mai 1919 war die Komposition im Wesentlichen abgeschlossen, Zandonai scheint aber etwas Mühe mit der Ausarbeitung des Orchesterparts gehabt zu haben: „Es ist nicht immer ganz leicht, in einer farbenreichen Partitur ein Gleichgewicht zwischen einem großen Orchester und einer einzigen Geige zu finden.“ Im Februar 1920 waren auch die Instrumentationsarbeiten beendet, das Violinkonzert wurde als Concerto romantico am 30. Januar 1921 in Rom offenbar mit Erfolg uraufgeführt. Der Solist war Remy Principe, damals Geigenlehrer am Conservatorio Santa Cecilia (und dreißig Jahre später der Gründer des Kammerorchesters I Musici di Roma).

Das Concerto romantico verzichtet ganz offenbar auf jede außermusikalische Anregung – der Titel verrät, ebenfalls vielleicht etwas „populistisch“, den traditionellen Ansatz, der das Konzert in die Tradition der großen romantischen Violinkonzerte stellt. Zandonais Konzert ist jedoch knapper gehalten: Mit etwa 30 Minuten Spieldauer hat das Stück etwa die Länge des Bruch-Konzertes und ist damit deutlich kürzer als die Giganten von Beethoven und Brahms.

Anders als bei diesen erlauchten Vorbildern und durchaus ungewöhnlich ist die Tendenz zur thematischen und motivischen Verklammerung: Das Hauptthema des ersten Satzes wird im zweiten und dritten bedeutsam und mehr als nur nebenbei zitierend wieder aufgegriffen.

Der Intervall-Kern dieses Motto-Themas ist die kleine Terz, im ersten Takt auf- und wieder abwärts, im zweiten Takt in Umkehrung. Diese Terz prägt das kommende musikalische Geschehen des erstes Satzes sehr weitgehend, besonders auffällig in einer sich gegen den 3/4-Takt sperrenden Variante,

die dann auch den pompösen Schlusspunkt setzen wird:

Aber der Reihe nach. 23 Takte Introduktion öffnen sehr effektvoll den Vorhang für den Solisten:

Ein bündig formulierter Sonatensatz schließt sich an, in dem der Solist kaum je die Führung wieder abgibt. Ein Ausschnitt aus der Durchführung mag zeigen, wie konzentriert und geschickt Zandonai die tradierten Mittel der motivisch-thematischen Arbeit disponiert:

Mit einer schönen Erfindung beginnt der langsame Satz: Zandonai kombiniert ein Horn-Ostinato mit raffinierten Harmonien der Harfe und Streicher, ein Arrangement, das dann zur Begleitung einer melancholisch-dunklen Melodie der Solovioline wird.

Diese wird breit ausgesponnen, mündet dann aber in ein Più mosso e agitato (das im Bass das Mottothema bringt) und damit in den dolce-Mittelteil des Satzes, in dem die Geige in hoher Lage eine lyrische Melodie singt (die sich ihrerseits an das zweite Thema des ersten Satzes anlehnt). Das Motto gliedert dann einen kadenzartigen Abschnitt, der deciso beginnt,

und allmählich zum ersten Tempo und zur elegischen Melodie des ersten Teils zurückführt. Auch die originell und überzeugend gestaltete Coda greift auf Motto und Zentralintervall zurück: Die abfallende kleine Terz wird im Portato der Sologeige zu einem wiederholten anrührenden Klagelaut, der sich erst ganz zum Schluss zu einer thematischen Erinnerung an den Beginn des Werkes zusammenfügt:

Nach einer zehntaktigen Intonation bringt die Solovioline das Hauptthema des Finale – eine Scherzando-Umformung des Motto-Themas.

Dieser dritte Satz hat allerdings nicht die Energie und die formale Gefasstheit des ersten noch die Ausdruckskraft des zweiten Satzes. Dem Komponisten (Zandonai war selbst Geiger) war offenbar darum zu tun, dem Solisten Gelegenheit zur virtuosen Selbstdarstellung zu geben; dies gelingt zunächst in der zentralen, wiederum vom Orchester interpunktierten Solokadenz, dann, nachdem das Motto dreimal bedeutungsvoll erklungen ist,

vor allem in der Schluss-Stretta. Noch in den allerletzten Takten wird der Wille zur formalen Verklammerung deutlich – wenn gegen das A in den Bassinstrumenten das f-Moll des Solisten und der hohen Lagen gesetzt und damit an die beiden Harmonien a-Moll und f-Moll, die das Hauptthema in den ersten Takten des Werkes charakterisierten, erinnert wird – bevor der Satz mit einem brillanten A-Dur-Schlag schließt.

Dieser Beitrag ist Bestandteil meines Projektes „Sieben unerhört hörenswerte Violinkonzerte“. Hier geht es zur einer Kurzdarstellung dieses Projekts und zu den anderen Beiträgen.