Über W. G. Sebalds „Die Ringe des Saturn“

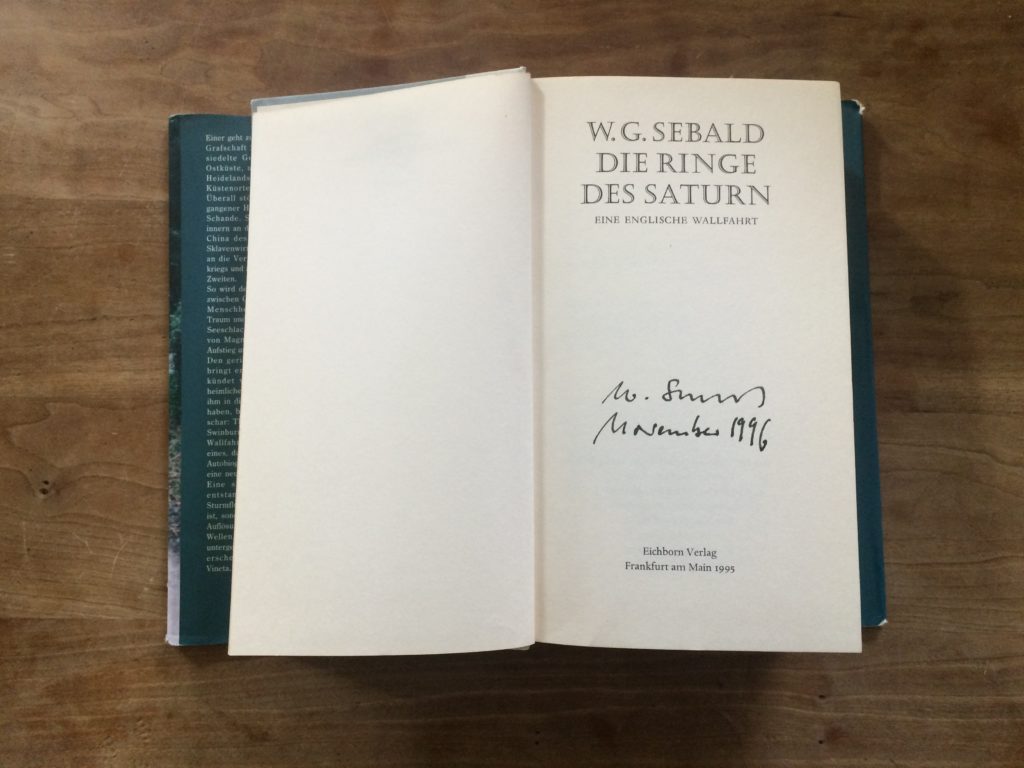

Vor mir liegt mein zerlesenes Exemplar von W.G. Sebalds „Die Ringe des Saturn – eine englische Wallfahrt“. Nachdenklich betrachte ich die mir vom Autor zugedachte Widmung. Ein gutes Jahr nach seinem Erscheinen im Frühjahr 1995 hatte ich das Buch bereits zweimal gelesen. Der Freund, dem ich es daraufhin nach England mitgab, um eben diese Widmung zu erhalten, erzählte mir später, Sebald habe wohl drei, vier Minuten nachgedacht über die Formulierung, habe dann aber nichts anderes zustande gebracht als seinen Namenszug (in einer die verschiedenen Buchstaben zu einer gleichmäßigen Wellenbewegung einebnenden Schrift) und die Angabe von Monat und Jahr.

Meine erste Lektüre ist jetzt, im März 2020, also ziemlich genau ein Vierteljahrhundert her. Gestern Morgen, als ich die „Ringe“ aus dem Regal nahm – die gegenwärtige Epidemie lässt uns Zeit für solche Arbeiten wie die Korrektur einer manchmal nachlässig gehandhabten alphabetischen Sortierung – ist mir klar geworden, dass dieses Buch wohl dasjenige ist, das ich in diesem Vierteljahrhundert am häufigsten gelesen habe, häufiger noch als die von mir so verehrten Thomas-Mannschen Riesenschmöker.

Und am Abend, als ich mich daran machen wollte, ein Inhaltsverzeichnis dieses eigenartigen und faszinierenden Buches anzufertigen – auch das eine Tätigkeit, die uns die von der Epidemie verordnete Ruhigstellung gestattet -, stellte ich beim ersten Abspeichern fest, dass ich 2008, zur Halbzeit, schon einmal, ohne Epidemie, ein solches Inhaltsverzeichnis, unter gleichem Dateinamen, unternommen habe.

Mittlerweile, fast zwanzig Jahre nach seinem Unfalltod, ist Sebald weltbedeutend geworden, und eine kaum übersehbare Sekundärliteratur beschäftigt sich mit dem „typischen Sebald-Ton“, dem „meisterlichen Stil“ und der „gesteigerten Wahrnehmungsfähigkeit“ des Schriftstellers.

Die „Handlung“ dieses Buches besteht darin, dass der Ich-Erzähler im August 1992 eine Fußreise durch die ostenglische Grafschaft Suffolk unternimmt und sich vom dem, was er sieht und erfährt, zu verschiedenen Betrachtungen anregen lässt: Da geht es um das Leuchten der leblosen Heringe ebenso wie um die Säuberungsaktionen der kroatischen Ustascha oder den Fresstod der chinesischen Kaiserinwitwe Tz’u-hsi. Eben diese formuliert übrigens so etwas wie einen Grundton des gesamten Buches: „Eingekleidet bereits in das Sterbegewand, diktierte sie ihren Abschied von dem Reich, das unter ihrer beinahe ein halbes Jahrhundert währenden Regentschaft an den Rand der Auflösung gelangt war. Sie sehe jetzt, sagte sie, indem sie zurückblicke, wie die Geschichte aus nichts bestehe als aus dem Unglück und den Anfechtungen, die über uns hereinbrechen, Welle um Welle wie über das Ufer des Meeres, so dass wir, sagte sie, im Verlauf all unserer Erdentage auch nicht einen Augenblick erleben, der wirklich frei ist von Angst.“

Der melancholische Grundton von „Die Ringe des Saturn“ wird gebrochen durch wunderbar komische Episoden, wie die Schilderung eines Abendessen im natürlich trostlosen Speisesaal des trostlosen Victoria Hotels im trostlosen Lowestoft: „Dieselbe verschreckte Person ist es auch gewesen, die mir einen gewiss schon seit Jahren in der Kühltruhe vergrabenen Fisch brachte, an dessen paniertem, vom Grill stellenweise versengten Panzer ich dann die Zinken meiner Gabel verbog. Tatsächlich machte es mir solche Mühe, ins Innere des, wie es sich schließlich zeigte, aus nichts als seiner harten Umwandung bestehenden Gegenstands vorzudringen, dass mein Teller nach dieser Operation einen furchtbaren Anblick bot. Die Sauce Tartare, die ich aus einem Plastiktütchen hatte herausquetschen müssen, war von den rußigen Semmelbröseln gräulich verfärbt, und der Fisch selber, oder das, was ihn vorstellen sollte, lag zur Hälfte zerstört unter den grasgrünen englischen Erbsen und den Überresten der fettig glänzenden Chips.“

Vielleicht kann mein Inhaltsverzeichnis (das ich um jeweils ein Zitat aus den zehn Kapiteln ergänzt habe) den einen oder die andere zur Lektüre der „Ringe des Saturn“ anregen. Ich jedenfalls freue mich auf das nächste Mal.

Spätere Nachträge:

In dem 2021 erschienenen Buch „Ende offen – Das Buch der gescheiterten Kunstwerke“ von Thomas von Steinaecker, bei S. Fischer erschienen, ist W. G. Sebald ein längeres Kapitel gewidmet, insbesondere dem von Sebald aufgegebenen und posthum veröffentlichten unvollendeten Korsika-Projekt. Anhand von Die Ringe des Saturn beschreibt Steinaecker sehr überzeugend einen Aspekt von Sebalds Verfahrensweise, der Herstellung von (oft zufällig wirkenden) Beziehungen.

Im ersten Kapitel folgt auf die Einweisung des Ich-Erzählers in ein Krankenhaus die Erinnerung an eine früh verstorbene Kollegin an der Universität und ihren Lieblingsautor Gustave Flaubert, wird das Motiv des Sandes bei diesem zum Symbol eines allgemeinen Zustandes der Entropie, was irgendwie im Zusammenhang mit dem Chaos im Büro der Kollegin steht und deren Interesse an einem Mediziner aus dem 17. Jahrhundert, Thomas Browne, der rekurrierende Muster in der Natur untersuchte und zur selben Zeit in Holland studierte, als dort Rembrandt sein Gemälde von der Anatomie des Dr. Tulp mit der Obduktion eines hingerichteten Verbrechers malte, was zu einer eingehenden Betrachtung des Bildes führt, bevor wir zu der Biographie Thomas Brownes zurückkehren. dem Sohn eines Seidenhändlers, und seiner Beschäftigung mit Raupen sowie ihrer wundersamen Fähigkeit zur Verwandlung, womit das ganze Verfahren Sebalds umrissen wäre, die Herstellung von Beziehungen, oft zwischen den am entferntesten erscheinenden Dingen, die dennoch durch ein unerklärliches Netz von Zufällen oder „Korrespondenzen“ miteinander verbunden sind.

Sebald hat dieses Bezugsnetz in den unterschiedlichsten Genres durchgespielt, […] in „Die Ringe des Saturn“, wo Sebald in einer genuinen Mischform aus Essay, Memoir, travel writing und Erzählung so spürbar lustvoll und gewagt kombiniert wie nie zuvor. Die Überfischung von Heringen und die Befreiung von Bergen-Belsen trennte da lediglich eine Seite, in der es um die fehlgeschlagene Gewinnung von Elektrizität anhand toter Fische ging. Den Leser, aber auch den Erzähler und mit ihm den Autor kann bei dieser rätselhaften Ordnung der Dinge schon der Schwindel packen.

In dem 2024 auf Deutsch erschienenen Buch „Das Echo der Zeit – Die Musik und das Leben im Zeitalter der Weltkriege“ (bei Klett-Cotta) beschreibt Jeremy Eichler Sebalds Umgang mit der Vergangenheit als ein der Musik verwandtes Verfahren.

Ein deutscher Autor, dessen Werke mich besonders inspiriert haben, ist W.G. Sebald (1944 – 2001). Mit seinen Romanen „Austerlitz“, „Die Ausgewanderten“ [eigentlich kein Roman, vier Erzählungen!] und „Die Ringe des Saturn“ profilierte sich Sebald als der deutsche Nachkriegsdichter der Erinnerung, der meisterlich vormachte, wie Landschaft, Kunst und Architektur als Zugang zur Vergangenheit dienen können. Holocaust, Exil, Kolonialismus und die Geschichte der menschengemachten Zerstörung sind allgegenwärtige Themen in seinem Werk, aber die Erinnerung an sie ist durch Sebalds elliptische Prosa gefiltert wie durch mehrere Lagen Baumwollstoff, weshalb das ehemals blendende Licht dieser Katastrophen nur noch als schwaches Leuchten wahrgenommen wird. Und auch wenn Sebald nur selten über Musik schrieb, hat sein Umgang mit den ständig weiter verschwindenden Überbleibseln der Vergangenheit, den Spuren früherer Verluste, eine große Ähnlichkeit mit dem geisterhaften Spiel der Musik, mal an- und dann wieder abwesend zu sein, sowie ihren flüchtigen Momenten des Kontakts mit den wortlosen Wahrheiten einer anderen Zeit.