Schillers Schädel

Ausgehend von Albrecht Schönes 2002 erschienenem Buch biete ich hier an eine unterhaltsame Bildergeschichte über Schillers und andere Schädel, über legalen Grabraub bei Nacht, über Gesichtsweichteilrekonstruktionen, über Vergleichsmaterial aus dem Hause Württemberg, über mitochondriale DNS, über die große Bescheißerey zu Trier und vieles mehr. Die Geschichte von Schillers Schädel verfolge ich über Schöne hinausgehend bis ins Jahr 2004, bis zur Auflösung des Rätsels, die keine war. Dieser Beitrag stellt allerdings, muss ich einschränken, keinerlei eigenständige wissenschaftliche Leistung dar, sondern fußt auf der Lektüre von und der Auseinandersetzung mit mindestens vier Büchern mit dem Titel „Schillers Schädel“…

Im ernsten Beinhaus

Das Goethe-Gedicht, um das es hier letztlich geht, trägt keinen Titel – man muss es also nach dem Incipit „Im ernsten Beinhaus“ zitieren. Titel wie „Schillers Reliquien“ oder „Bei Betrachtung von Schillers Schädel“ sind Zutaten späterer Herausgeber und stammen nicht vom Verfasser. Was gab den Anstoß zu diesem Gedicht? Gibt es konkrete Spuren von Goethes Biographie in diesem Text? Mindestens zwei.

Die erste Spur: das „ernste Beinhaus“. – Das Ich des Gedichts hat offenbar ein Beinhaus, ein Ossuarium, eine Knochenaufbewahrungsstätte besucht.

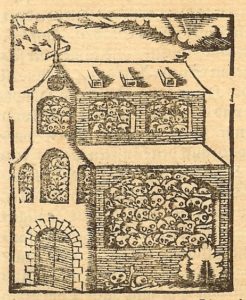

Das Bild zeigt das Beinhaus von Murten, einer Stadt in der Schweiz, eine knappe Autostunde westlich von Bern. Das Beinhaus war errichtet worden für die Überreste der 1476 in der Schlacht bei Murten gefallenen Soldaten. Die Gebeine von etwa 10.000 burgundischen Kriegern wurden dort untergebracht, das Gebäude wurde damit bis an die Decke gefüllt.

Goethe hat 1779 das Beinhaus besucht und schrieb darüber nach Weimar an Charlotte von Stein: „Wir kamen tüchtig im Regen nach Murten, ritten aufs Beinhaus und ich nahm ein Stückchen Hinterschädel von den Burgundern mit.“ Das Gedicht ist also auch ein spätes Echo dieser Eindrücke: „Sie liegen kreuzweis, zahm allhier zu rasten.“

Das Beinhaus war viele Jahre lang ein beliebtes touristisches Ziel – auch Casanova und Napoleon sind dagewesen. Hier ein Bild aus der Goethe-Zeit:

Goethe war einer der letzten Besucher: Wenig später, im Jahr 1798, wurde das Beinhaus abgerissen. Heute steht nur noch ein erinnernder Obelisk an dieser Stelle.

Die zweite Spur von Goethes Biographie in dem Gedicht vom ernsten Beinhaus: „unschätzbar herrlich ein Gebild“. Offenbar liegt dort ein ganz besonderer Schädel.

Am 24. September 1826 lässt sich Goethe aus der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek den kürzlich aufgefundenen Schädel Friedrich von Schillers herbeiholen, lässt ihn, wahrscheinlich unten im Garten, von zwei Angestellten reinigen, und betrachtet ihn genau. Diese Szene hat in das nationale Bildgedächtnis Eingang gefunden:

|

|

|

Am selben Abend noch schreibt er das Gedicht, am nächsten Morgen korrigiert er es und fertigt eigenhändig eine Reinschrift an.

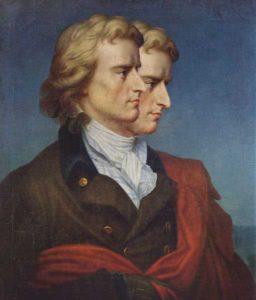

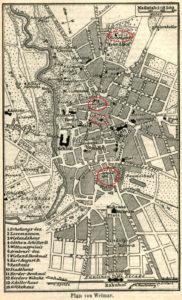

Das muss man sich einmal vorstellen. Die beiden waren zehn Jahre lang befreundet gewesen, hatten an nicht wenigen gemeinsamen Projekten gearbeitet, in Schillers letzten Jahren wohnten sie fünf Fußminuten voneinander entfernt:

|

|

Jetzt hält der eine den Schädel des anderen in der Hand… Wie es dazu kam und wie es mit dem Schillerschen Schädel weiterging, ist eine bizarre Geschichte, manchmal von makabrer Komik, immer ein Wissenschaftskrimi, der erst vor wenigen Jahren zu einem vorläufigen Ende gekommen ist. – Zunächst aber geht es hinab in die Grube.

Schiller tot und begraben

Friedrich von Schiller stirbt, nach immer häufiger wiederkehrenden Krankheitsphasen, relativ friedlich am 9. Mai 1805. Der Maler Friedrich Jagemann zeichnet ihn auf dem Totenbett liegend, ein Unbekannter nimmt die Totenmaske ab, die später bei der Identifizierung des Schädels eine so verwirrende Rolle spielen wird.

|

|

Weil es warm ist, wird Schiller schon in der Nacht zum 12. Mai begraben, im sogenannten Kassengewölbe, einer Begräbnisstätte für Standespersonen, die sich keine eigene Grabanlage leisten können. (Das Kassengewölbe liegt auf dem Weimarer Jacobsfriedhof, auf dem übrigens heute noch das Grab von Goethes Frau Christiane zu besichtigen ist.)

Die Organisation der nächtlichen Aktion übernimmt der 26-jährige Schiller-Enthusiast Carl Leberecht Schwabe, der in dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Schon bald werden Proteste und Gerüchte laut, Schiller – der große Mann, der Held der Nation –

sei unwürdig und elend begraben worden, Rufe nach einer angemessenen Gedächtnisstätte werden laut und lauter. Zwar wird es eine Zeitlang ruhig um Schillers Gebeine, denn Napoleon hält die Deutschen zu beschäftigt, als dass man sich um einen wenn auch großen Toten kümmern kann. Als aber 1815 Napoleon auf St. Helena entsorgt ist, werden im Zuge der nationalen Neuorientierung wieder laut Fragen gestellt: Wo liegen die Gebeine des toten Dichters? Warum gibt es in Weimar keinen Grabstein, kein Denkmal? Es wächst der öffentliche Druck, und das Weimarer Landschaftskollegium – eine staatliche Verwaltungsbehörde – befiehlt, einmal in der Gruft des Kassengewölbes nachzusehen. Dort liegen mittlerweile über 50 Personen begraben, die meisten namentlich bekannt. Unmittelbar nach Schiller ist z.B. das Hoffräulein Luise von Göchhausen begraben worden –

das ist jene Hofdame, die eine eigenhändige Abschrift des sogenannten „Urfaust“ hinterlassen hat, der ohne sie verloren gewesen wäre.

Die Umstände dort unten in der Grube sind fürchterlich, und man resigniert: Schillers Überreste sind unauffindbar. Nur einer gibt sich damit nicht zufrieden: der Schiller-Fan und Organisator der Beerdigung von vor zwanzig Jahren, Carl Leberecht Schwabe, der inzwischen Bürgermeister von Weimar geworden ist. Er überwindet sich und steigt mit einigen Helfern hinunter – und erzählt später davon.

„Das Scheußliche des Aufenthalts in der widrigen, mit dem heftigsten Modergeruch angefüllten Totengruft unter herumliegenden Schädeln und Gebeinen lässt sich nicht beschreiben und nur das eifrigste Tabakrauchen gab mir einige Erleichterung.“ Bürgermeister Schwabe holt in einem Sack 23 Schädel nach oben, bringt sie in seine Privatwohnung (!), stellt sie auf – und erkennt sofort in dem größten den Schillerschen Schädel:

Er geht zurück, sucht nach dem passenden Unterkiefer, findet auch einen sehr schönen und bestätigt seine Funde mit Hilfe einer Abformung der Totenmaske, die er sich besorgt hat. Ein halbes Jahr geschieht nichts, dann aber macht der Großherzog

Carl August von Sachsen-Weimar, der von den Vorgängen im Kassengewölbe gerüchteweise Kenntnis bekommen hat, Druck. Auf seinen Vorschlag wird der Schädel in die Anna-Amalia-Bibliothek

gebracht und in einer feierlichen Zeremonie im Piedestal, im Sockel, der dort aufgestellten Schillerbüste eingeschlossen.

17 Personen sind anwesend, darunter Bürgermeister Schwabe, dessen zweite Schiller-Beerdigung dies ist. Den Schlüssel des Piedestals nimmt einer der Redner dieser Feierlichkeit an sich, nämlich August von Goethe, der seinen Vater vertritt, der sich als unpässlich entschuldigen lässt. Die Anwesenden bedauern den kranken Dichter und Staatsminister – in Goethes Tagebuch liest man allerdings man für diesen Tag: „Verabredung mit meinem Sohn wegen Augusts Rede. Sodann mit Ottilien nach Berka gefahren. Spazieren in der Allee. Wir frühstückten. Gingen in das neue Haus, wo wir mit Vergnügen verweilten.“ Nun hat der alte Goethe den Schlüssel, einige Tage später lässt er sich den Schädel ins Haus bringen. Dort bleibt er für viele Monate. Das Gedicht entsteht gleich in der ersten Nacht.

Goethe lässt nun im Kassengewölbe nach den zu dem Schädel passenden Gebeinen suchen: Sicherlich ist allen Beteiligten klar, dass es unsinnig ist, in mehreren Kubikmetern Knochenschutt das Passende zu finden, alle wollen die Sache aber zum Abschluss bringen. Also wird ein nicht ganz vollständiges Skelett präsentiert, von Goethe mit seiner Unterschrift autorisiert und in einem vom Großherzog bezahlten Kasten im Untergeschoss der Bibliothek untergebracht, einige Dutzend Meter entfernt von dem Piedestal, in dem man den Schädel aufbewahrt glaubt. (Ich greife vor: Heute weiß man, dass diese Knochen von mindestens drei verschiedenen Personen stammen, kein einziger aber zu dem zuerst geborgenen Schädel passt.)

Im Folgejahr allerdings erhält Großherzog Carl August Besuch aus Bayern. König Ludwig I. lässt sich unter anderem die neugebaute Fürstengruft zeigen (die Carl August, wohlgemerkt, für seine eigene Familie hat bauen lassen),

|

|

|

|

aber auch die Schillerschen „Reliquien“, so dass Goethe den Schädel in aller Eile wieder zurückbringen lassen muss. Der bayerische König – er hält sich für einen Dichterkollegen Schillers und Goethes – nimmt daran Anstoß, dass der Kopf hier, das Skelett da liegt. Carl August nimmt sich die Kritik des Kollegen so zu Herzen, dass er einen Sarg bauen lässt, in den alle verfügbaren Knochen, Schädel und Skelett, gelegt werden.

Jetzt ist alles beisammen. Der Sarg wird im September 1827 in einem feierlichen Akt in die Fürstengruft überführt und erhält etwas an der Seite einen Platz. Bei der Zeremonie dabei ist der Weimarer Bürgermeister Schwabe, der Schillers Überreste damit zum dritten Mal feierlich zu Grabe geleitet.

Der Großherzog stirbt 1828, Goethe folgt 1832. Beide werden in der Fürstengruft untergebracht. Irgendwann in den Folgejahren drängen die Gäste die Gastgeber beiseite (wahrscheinlich zu DDR-Zeiten), die Dichterfürsten rücken ins Zentrum der Aufmerksamkeit und ins Zentrum der Gruft. Nach 1952 heißt die Gruft für 40 Jahre denn auch „Goethe-Schiller-Gruft“.

|

|

|

Ein schädelkundlicher Exkurs

Während die Gebeine – wessen auch immer – dort unten ruhen, folgt hier oben zunächst ein knapper „schädelkundlicher“ Exkurs: Die im 19. und 20. Jahrhundert nicht abreißenden Auseinandersetzungen um Schillers Schädel spiegeln nämlich die Entwicklung wieder von Anatomie, Physiognomik, Phrenologie, Anthropologie und Gentechnologie. Erst die letztere ist es, die einige Rätsel im 21. Jahrhundert schließlich lösen, aber gleichzeitig neue Rätsel aufwerfen wird.

Das ist Peter Camper, ein niederländischer Anatom des 18. Jahrhunderts. Er bekam ein junges Orang-Utan-Weibchen zum Sezieren, das in der Amsterdamer Menagerie von Het Loo an einer Lungenentzündung gestorben war. Am Schädel dieses Affen konnte Camper ganz deutlich den Zwischenkieferknochen entdecken, den er noch an keinem Menschenschädel gefunden hatte. So konnte er den Lehrsatz aufstellen, der Mensch unterscheide sich grundsätzlich von den Affen, weil der Mensch keinen Zwischenkieferknochen habe. Dieser Knochen war also keineswegs eine Marginalie, stand vielmehr im Mittelpunkt einer auch von Theologen mit Verbissenheit geführten Auseinandersetzung: Er bewies ja die Sonderstellung des Menschen in Gottes Schöpfung.

Ein deutscher Naturforscher ahnte, dass sich dieser Knochen beim Menschen im vorgeburtlichen Stadium zurückbildet: nämlich kein anderer als Johann Wolfgang von Goethe, der in den 1780er Jahren im Anatomie-Turm im Jena

Studien durchführte. Das Anatomische Institut in Jena besaß auch Schädel von menschlichen Embryonen, und so konnte Goethe 1784 auch beim menschlichen Schädel (eines Embryos) schwache Spuren der Nähte entdecken, die bei den Tieren die beiden Kiefernteile verbinden.

Goethes Reaktion war charakteristisch „unfromm“: „Ich habe eine solche Freude, dass sich in mir alle Eingeweide bewegen, denn es ist wie ein Schlussstein zum Menschen.“ Für Goethe war damit die Entwicklungslücke zwischen Tier und Mensch geschlossen, die Einheit der Natur war nun offenbar, alle Glieder in der evolutionären Gestaltenreihe des Lebens waren vorhanden. Kein anderer als Charles Darwin nannte Goethe „an extreme partisan of similar views“. Und auch dieser Aspekt von Goethes Leben und Denken hat ein Echo im Gedicht: „jenes Meer, das flutend strömt gesteigerte Gestalten“.

Das ist der Zürcher Pfarrer und Schriftsteller Johann Caspar Lavater. Lavater veröffentlichte nach 1775 seine „Physiognomischen Fragmente. Zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe“, die ein großer Bestseller der Zeit wurden. Er lehrte, dass man aus den Gesichtszügen und den Körperformen den Charakter eines Menschen erkennen kann.

|

|

Einer seiner größten Anhänger war eine Zeitlang kein anderer als – Johann Wolfgang von Goethe, der an den „ Physiognomischen Fragmenten“ sogar mitarbeitete. Goethe distanzierte sich jedoch später von der Physiognomik, die er für zu einseitig hielt.

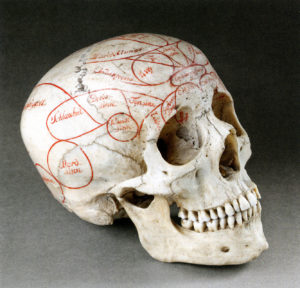

Das ist der Pforzheimer Arzt Franz Joseph Gall. Gall glaubte an eine Beziehung zwischen innerer Begabung und äußeren Merkmalen vor allem des Schädels und begründete damit die Phrenologie. Er machte besonders ausgeprägte oder unterentwickelte Hirnregionen als Buckel oder als Vertiefung am Schädel aus: Der Schädel wird damit zu einer Landkarte, mit deren Hilfe man menschliche Eigenschaften von außen ablesen kann:

|

|

Zur Demonstration seiner Theorie fertigte Gall Lebend- und Totenmasken von Prominenten, Kriminellen, Dieben, Mördern, Selbstmördern, Prostituierten, Geisteskranken usw. an. In Weimar musste sich Gall mit einer Lebendmaske Goethes zufrieden geben; er beschwor aber jede Person in Goethes Umkreis, den Meister zu überreden, ihm seinen Schädel testamentarisch zu vermachen. Die Schädelkunde war zu dieser Zeit – um und nach 1800 – hochmodisch: In den feinen Salons wurden Schädel herumgereicht und betastet. Prominentenschädel wurden geradezu gejagt.

Auch an der Phrenologie nahm Goethe zunächst lebhaften Anteil, denn sie versuchte ja – in den Worten unseres Gedichts zu sprechen -, den Zusammenhang zwischen dem Festen und dem Geistigen zu bestimmen. Später wurde ihm klar, dass die Gallsche Lehre nicht viel mehr war als haltlose Spekulation. Noch heute werden aber z.B. für Personalchefs Kurse angeboten, die auf angeblichen phrenologischen Erkenntnissen beruhen und Voraussagen der Leistungen eines Kandidaten ermöglichen sollen.

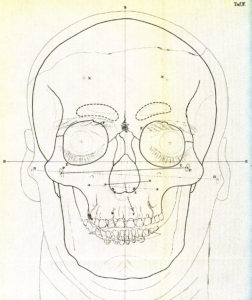

Das ist Hermann Welcker, ein Anatom aus Gießen, der auch ein Buch namens „Schillers Schädel“ geschrieben hat. Goethe hat die Entwicklung der Schädelkunde zur exakten Wissenschaft nicht mehr miterlebt. Die Schädel werden jetzt exakt vermessen, genaue Kriterien zur Identifikation werden entwickelt.

Die forensische Anthropologie arbeitet der Justiz zu: wenn sie Altersdiagnosen junger Straftäter stellt oder eben wenn sie Skelette identifiziert. Was Schiller angeht, ist sie allerdings uneinig: Welcker streitet sich mit seinen Fachkollegen, ob der in Fürstengruft liegende Schädel der echte ist oder nicht.

In dem Streit, der sehr viel Aufsehen erregt, spielt die Schillersche Totenmaske eine große Rolle. Da aber deren Original nicht mehr auffindbar ist und die vorhandenen Abgüsse geringfügig voreinander abweichen, kann die Frage der Echtheit von den Anthropologen nicht wirklich geklärt werden.

Das ist die Anthropologin Ursula Wittwer-Backofen, die gerade dabei ist, aus dem Doppelgrab von Schillers Frau und Sohn „Material“ für die gentechnische Untersuchung zu besorgen. Bevor aber berichtet wird, wie die Gen-Technologie einige Rätsel löst und neue Rätsel schafft, muss erst von der Auffindung des zweiten „wahren Schiller-Schädels“ erzählt werden. Erst einmal also zurück in das Jahr 1911, zurück in die Grube…

Auffindung des zweiten Schiller-Schädels

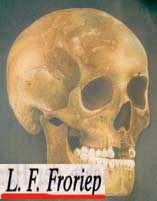

Weil die Streitigkeiten um Schillers Schädel nicht enden wollen, nimmt der Tübinger Anatom August von Froriep vom 28. August bis 1. September 1911 erneut Ausgrabungen im Kassengewölbe auf dem Jacobsfriedhof vor.

Froriep holt insgesamt 63 Schädel aus der Grube und erklärt nach einer Reihe von Untersuchungen einen für den echten:

Der Froriep-Schädel wird zusammen mit einigen Skelettteilen in einem einfachen Fichtensarg etwas abseits in der Fürstengruft abgelegt: Das ist Schillers Beisetzung Nummer vier. Nun liegen also zwei Schillersche Schädel in der Gruft.

Das 1911 veröffentlichte Buch Frorieps „Der Schädel Friedrich von Schillers und des Dichters Begräbnisstätte“ hat ein gewaltiges Echo. Die Auseinandersetzungen um Schillers Schädel flammen wieder auf, wie die Publikationen zahlreicher Literaturwissenschaftler, Kunsthistoriker, Mediziner und Anthropologen zeigen. Immer zahlreicher kommen immer Touristen nach Weimar, die meisten besuchen die Fürstengruft und nicht alle sind über die hier geschilderten Ereignisse informiert. Viele von ihnen haben irritiert erzählt, wie ihnen der Führer in der Fürstengruft zuraunt: „Übrigens, wir haben da noch einen zweiten Schiller-Sarg…“ Im Grunde aber braucht sich niemand zu beschweren: Es gibt ja jetzt sozusagen zwei Schiller zum Preis von einem. Auf dem Jacobsfriedhof aber wird wenige Jahre später eine Tafel angebracht, die an die erste der diversen Schillerschen Beisetzungen erinnert.

|

|

Schillers Schädel bekommt ein Gesicht

Zeitsprung in das Jahr 1961: Die DDR verleiht Schillers Schädel ein Gesicht. Auch im Arbeiter- und Bauern-Staat ist die Diskussion um dessen Echtheit nicht verstummt. Man erteilt dem russischen Anthropologen Michail Michailowitsch Gerassimov die Erlaubnis, sich des Schädels anzunehmen. Er hat eine Methode entwickelt, durch die plastische Rekonstruktion der Gesichts-Weichteile auf dem Schädel sich dem tatsächlichen Aussehen der Person wenigstens anzunähern. International bekannt geworden ist Gerassimov durch Gesichtsrekonstruktionen von Iwan dem Schrecklichen und dem Mongolenkönig Timur.

|

|

Die DDR-Oberen ordnen jedoch strenge Geheimhaltung an. Vor allem, wenn sich herausstellen sollte, dass keiner der beiden vorliegenden Schädel echt ist (das ist die Bedingung, die allen Beteiligten mehrfach eingeschärft wird), müsse die ganze Sache vertuscht werden, dürfe nichts an die Öffentlichkeit dringen. Aber bald gibt es Entwarnung: Schon als Gerassimov die Schädel aus den Särgen nimmt, ist für ihn klar: Der Schwabe-Schädel ist der echte. Man stellt ihm zwei Epoxidharz-Abgüsse des Schädels zur Verfügung, an einem beginnt er sofort die Arbeit, aber nur an einer Schädelhälfte, die andere lässt er zur Kontrolle frei. Er arbeitet, wie er selbst schreibt, „unter strenger Beachtung der Weichteildicken der einzelnen Stellen“. Das Ergebnis

begeistert viele, da die Ähnlichkeit mit der Totenmaske und den überlieferten Schiller-Bildnissen groß ist. Eben das bemängelt die sofort einsetzende Kritik: Der Anthropologe habe sich allzu stark an den bekannten idealisierenden Schiller-Bildnissen orientiert. Zurück in Moskau bearbeitet Gerassimov den zweiten Abguss und überlässt das Ergebnis den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten in Weimar.

Beim Betrachten dieser Rekonstruktion kann man sich dem Eindruck, hier habe eher ein Künstler mit fragwürdigem Geschmack als ein seriöser Wissenschaftler gearbeitet, nicht ganz entziehen. Die Goldbronzetönung verstärkt noch den Eindruck von Kitsch. Eines jedoch hat Gerassimov erreicht: Die Frage der Echtheit des Schädels scheint entschieden, kaum jemand zweifelt nun noch, dass der Schwabe-Schädel der richtige ist, wenn auch letzte Klarheit damit nicht geschaffen ist.

Der Friedrich-Schiller-Code

Erneuter Zeitsprung: Im Jahr 2004 beschließt man in Weimar – die etwas makabre Formulierung sei erlaubt – Nägel mit Köpfen zu machen. Die Klassik Stiftung Weimar und die Thüringische Abteilung des MDR schließen einen Kooperationsvertrag: Die Klassik Stiftung stellt die Relikte und die historischen Dokumente zur Verfügung, das Landes-funkhaus in Erfurt die finanziellen Mittel. Ein Film soll produziert werden, alle Beteiligten werden zu strengstem Stillschweigen bis zur Erstsendung dieses Filmes verpflichtet. Und die Beteiligten sind viele. Vertraglich verpflichtet werden u.a.:

1) zwei mit DNA-Analysen gut vertraute Labors, das eine in Innsbruck, das andere in Rockville in Maryland (ein Institut der US-Armee),

2) eine Gruppe von Anthropologen am Universitätsklinikum Freiburg,

3) Genealogen, Zahnärzte, Chemiker, Historiker …

All diese Wissenschaftler brauchen noch viele Leute, die ihnen zuarbeiten – z.B. Totengräber. Hätten alle Beteiligten gewusst, worauf sie sich einlassen, wäre der Vertrag womöglich nie geschlossen worden.

Das Projekt „Der Friedrich-Schiller-Code“ beginnt mit einer kleinen Feier: Während die Handwerker neben den zu öffnenden Särgen bereit stehen, werden die Goethe-Verse vom ernsten Beinhaus rezitiert. Dann aber, beim Öffnen der Schillerschen Särge, gibt es gleich die erste Überraschung: Im großen Sarg, dem mit dem Schwabe-Schädel, ist alles wie erwartet, im kleinen Sarg aber, in dem der Froriep-Schädel liegen soll, liegt ein ganz anderer Schädel. Erst nach Tagen findet ein Mitarbeiter den Froriep-Schädel in einem der benachbarten Särge der großfürstlichen Familie, allerdings geborsten und zerfallen. Wer wann und warum diese merkwürdige Vertauschung bewerkstelligt hat, ist bis heute nicht geklärt – offenbar ist zu DDR-Zeiten immer wieder in die Gruft eingebrochen worden, meist von jugendlichen Vandalen. Nun gibt es also einen dritten Schädel; dieser erhält den vorläufigen Namen „Reiner Zufall“ und wird in die Untersuchung mit einbezogen.

Die anthropologische Untersuchung: Die am Projekt beteiligte erfahrene Anthropologin Ursula Wittwer-Backofen bestimmt zunächst das Sterbealter der zum Schwabe-Schädel gehörenden Person, vergleicht den Schädel mit den überlieferten Porträts und rekonstruiert, nun mit digitaler Hilfe, das Gesicht.

|

|

Außerdem lässt sie sowohl vom Schädel als auch von der Totenmaske Computertomografien anfertigen. Deren Daten werden virtuell übereinandergeblendet.

Das ist das Ergebnis: „Die Maske umschließt den Schädel vollständig, der Schädel passt also in die Maske, obwohl er überdurchschnittlich groß ist. Bei der dreidimensionalen Animation sieht man, dass die durchschnittlichen Weichteildicken in jedem Bereich und in jeder Perspektive perfekt zwischen Schädel und Maske passen.“ (Wittwer-Backofen) Sogar das Gift in den Zähnen passt zu Spuren eines Tapetenfetzens aus dem ehemaligen Arbeitszimmer Schillers. Mehr Übereinstimmung scheint nicht möglich, so dass die Anthropologin erklärt: „Für mich ist das der Schädel von Friedrich Schiller.“ Das ist ja auch das allgemein erwartete Ergebnis. Man glaubt, das Projekt beenden zu können und bereitet die Veröffentlichung vor. Überall werden die Aktendeckel zugeklappt, da treffen aus den Labors in Innsbruck und Maryland unfassbare Nachrichten ein: Die DNA aller greifbaren Schillers passt in keiner Weise zur DNA des Schwabe-Schädels. Friedrich von Schiller hat offenbar einen Doppelgänger gehabt…

Die DNA-Analyse: Die Suche nach einer lebenden für die DNA-Analyse wichtigen Kontrollperson erweist sich als schwierig. Der Genealoge des Projekts findet nach und nach heraus, dass es lebende Verwandte Friedrich von Schillers nicht gibt. Also muss man die Toten befragen: Nach langen Verhandlungen mit widerspenstigen Geistlichen und verständnislosen städtischen Behörden werden nach und nach fünf Gräber geöffnet, die von Schillers Schwestern, das seiner Ehefrau und die seiner Söhne Carl und Ernst.

|

|

Die Vorgänge bei diesen Exhumierungen, die oft nachts und immer unter Abschirmung der Öffentlichkeit stattfinden, sind genau dokumentiert. Nicht immer ist es leicht, in den mehrfach benutzten Grabstätten die richtigen Knochen zu finden. Zuletzt gelingt es aber, von den fünf Personen „geeignetes Material“ zu bekommen: Dazu müssen die Knochen sorgfältig gereinigt und dann mechanisch zerkleinert werden; anschließend werden Lösungsmittel dazugegeben, mit deren Hilfe man eine Substanz erhält, aus der die DNA isoliert werden kann.

Man bittet allerdings im Rahmen des Projekts auch lebende Personen: Seit langem geistert die Hypothese herum, Friedrich von Schiller sei ein uneheliches Kind seines württembergischen Landesvaters.

Herzog Carl Eugen von Württemberg hat insgesamt 77 (!) uneheliche Söhne legitimiert. In der Regel wurden sie von ihm versorgt, die meisten wurden auf die Karlsschule geschickt – so wie Schiller, dessen Vater für Carl Eugen als Offizier und Hofgärtner arbeitete. Im Abschlussbericht über den „Friedrich-Schiller-Code“ heißt es lapidar: „Das Haus Württemberg stellte Vergleichsmaterial zur Verfügung.“ Was immer das bedeuten mag: Fehlanzeige, Carl Eugen ist nicht der Vater Schillers.

Nun also, endlich, die Ergebnisse der DNA-Analyse. Nach 1100 DNA-Einzelanalysen kommen die beiden DNA-Labore in Innsbruck und in Rockville zu einem in jeder Hinsicht übereinstimmenden Urteil.

- Der sogenannte Froriep-Schädel hat ein weibliches DNA-Profil – es handelt sich um Luise von Göchhausen, das Hoffräulein, das nach Schiller im Kassengewölbe begraben wurde (siehe oben).

- Der Schädel „Reiner Zufall“ gehört Ernst August von Sachsen-Weimar.

- Der Schwabe-Schädel (also der, den Goethe seinerzeit in der Hand hielt)… hier eine Kurzfassung der atemberaubenden Beweisführung des Innsbrucker Gerichtsmedizinischen Instituts, in der sich Laboruntersuchungen mit logischen Überlegungen paaren:

- Die mitochondriale DNA von Schillers Schwester (und anderen weiblichen Verwandten) wird bestimmt. Diese wird von der Mutter auf ihre Kinder beiderlei Geschlechts vererbt; damit kennt man also auch die mtDNA Friedrich Schillers.

- Die mtDNA des Schwabe-Schädels stimmt mit der Schillerschen mtDNA nicht überein. Der Schädel kann also nur der Schädel Friedrich Schillers sein, wenn er ein untergeschobenes Kind (von einer anderen Mutter) ist.

- Die Y-Chromosomalen STRs von Schillers Söhnen werden bestimmt. Diese werden von Vätern ihren Söhnen vererbt. Damit kennt man also auch die Y-Chromosomalen STRs Friedrich Schillers.

- Die Y-Chromosomalen STRs des Schwabe-Schädels stimmt mit den Schillerschen Y-Chromosomalen STRs nicht überein. Der Schädel kann also nur der Schädel Friedrich Schillers sein, wenn er nicht der Vater seiner beiden Söhne (die einen gemeinsamen Vater haben) ist.

- Logisches Fazit aus 2) und 4): Der Schwabe-Schädel kann also nur der Schädel Friedrich Schillers sein, wenn er ein untergeschobenes Kind und nicht der Vater seiner beiden Söhne ist. Jetzt wird es bereits eng…

- Die autosomalen STRs von Schillers Frau, ihrer beiden Söhne und Schillers Schwester werden bestimmt. Schillers Frau ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999% die Mutter ihrer Söhne. Schillers Schwester ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999% die Tante der beiden Schiller-Söhne.

- Also tragen die Söhne Schillers die DNA seiner Frau und die seiner eigenen Geschwister (und damit von ihm selbst). Sie können diese letztere DNA nur von Friedrich Schiller erhalten haben.

- Also ergibt sich schlüssig, dass der Schwabe-Schädel nicht der Schädel Friedrich Schillers sein kann, da – siehe 4) – die Y-chromosomalen DNA-Resultate nicht mit den Söhnen übereinstimmen.

Der Vorhang zu, und viele Fragen offen

Wer war der Doppelgänger, dessen Schädel so präzise hinter Schillers Totenmaske passte? Wie kommt ein erfahrener Anatom wie August von Froriep dazu, den Schädel einer 90-jährigen Frau als den des halb so alten Schiller auszugeben? (Zumindest für diese Frage gibt es übrigens inzwischen eine Hypothese, die so klingt, als sei sie von Agatha Christie erdacht worden.) Und vor allem: Wo ist denn nun der echte Schädel?

Inzwischen sind die Gebeine, die man eindreiviertel Jahrhunderte lang für die Schillerschen hielt, fortgeräumt. Man hat sie auf dem an die Fürstengruft angrenzenden Friedhof begraben, dem „Historischen Friedhof“. Dort liegt auch Hofrat Carl Leberecht Schwabe, der die ersten Jahre der Ewigkeit unbedingt in der Nähe seines angebeteten Idols verbringen wollte.

Daraus wurde nichts: Der Schiller-Sarg in Weimar, in der Fürstengruft, ist nun leer. Auf einer Schrifttafel im oberen Teil der Gruft ist jetzt zu lesen, dass die Gebeine im Schiller-Sarg aufgrund eines durchgeführten Gentests nicht der Familie Schiller zugeordnet werden konnten. Der Präsident der Klassik-Stiftung Weimar, Hellmut Seemann, wurde befragt, ob ihn das Ergebnis der DNA-Analysen nicht sehr beunruhigen würde. Nein, erklärte er, der unerwartete Ausgang der Sache, nämlich dass nun keiner der beiden ihm anvertraut gewesenen Schädel der Schillersche sei, mache ihm keine Sorgen. Er hätte sich, erklärte er weiter, sehr viel mehr Gedanken gemacht, wenn das Ergebnis gewesen wäre, dass beide auf uns gekommenen Schädel von Schiller stammten…

In seinem außergewöhnlichen Büchlein „Schillers Schädel“ entdeckt Albrecht Schöne, der jetzt über 90-jährige Germanist aus Göttingen, in der Geschichte von Schillers vermeintlichen Schädeln den weltlichen Reliquienkult. (Als Protestant kann man über den Reliquienkult viel spotten: Schon unser Religionsstifter Martin Luther hat die Verehrung von Christi Tunika, die im Trierer Dom aufbewahrt wird, die „große Bescheißerey zu Trier“ genannt.) Tatsächlich finden sich viele Elemente der Reliquienverehrung in der Geschichte von Schillers Schädel: die Rivelatio, das Erweckungserlebnis beim Anblick des verehrten Objekts, die Anfertigung eines Reliquiars zu seiner Aufbewahrung, dessen Translatio von einem heiligen Ort zum anderen. Goethe selbst hat damit angefangen: In Briefen spricht er von Schillers „heiligen Resten“ oder erklärt, dass Schiller eine „Christus-Tendenz“ gehabt und alles veredelt habe, was er berührte. In diesem säkularen Reliquienkult finden sich auch die Gründe, warum Schillers Schädel eine so große Bedeutung zugekommen ist. Ein bloßes Abstraktum ist außerordentlich schwer anzubeten – jedenfalls brauchen die meisten Menschen einen Ort, an dem sie anbeten können (eine Kirche, eine Fürstengruft…) und etwas Gegenständliches, also ein konkretes Symbol, an das die Ideen angehängt werden können (ein Kreuz, einen Schädel…).

Und nun zurück zum Anfang, mit einer – obwohl ich germanistisch ausgebildet bin – wohl etwas naiven Interpretation des Gedichts „Im ernsten Beinhaus“. Zwei Ereignisse in Goethes Leben, die Besichtigung des Beinhauses zu Murten und die Überbringung des vermeintlich Schillerschen Schädels, habe ich benannt, die zu Zündfunken des Gedichts wurden. „Zündfunken“ – das Gedicht freilich ist unvergleichlich viel mehr als die Summe dieser beiden Einzel-Ereignisse. Der Text als Ganzes ruht auf dem Fundament eines lebenslangen Interesses Goethes am Menschen nicht nur in literarischer Hinsicht, sondern auch als Naturforscher – eben diese Kombination macht ihn zum „Adepten, dem die Schrift geschrieben steht“. Die in eines verbundenen zwei Ereignisse, diese aus Lebensfernen zusammengesponnene Szene zeigt etwas im ersten Moment Unfassbares und Abstoßendes – aber eigentlich etwas, von dem man, wenn man sich darauf einlässt, sogar etwas lernen kann: Der da „Ich“ sagt in dem Gedicht betrachtet den Schädel ja nicht etwa mit Angst und mit Abscheu, sondern mit „entzückter“ Bewunderung von dessen Schönheit. Da ist kein Platz für Trauer über den Verfall, da ist Beglückung über „die gottgedachte Spur, die sich erhalten“. Das hat doch etwas Tröstliches.

Bewunderung und Beglückung führen zu der in hohem Ton vorgetragenen allgemeinen Aussage der letzten vier Zeilen:

Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen,

Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare?

Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen,

Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre.

Materie und Geist bedingen sich gegenseitig, das Materielle trägt den Geist, dieser wirkt aber auf die Materie gestaltend zurück. Dabei denke ich jetzt nicht an solche ungeheuren und gewaltigen Dinge wie Kernfusion, vielmehr an solch erhabene Kleinigkeiten wie das Gedicht selbst: das ja Geist-erzeugt ist, aber doch dadurch, dass es schriftlich (also sozusagen: materiell) fixiert wurde, für alle Generationen, die da noch kommen mögen, fest bewahrt ist.

Hans-Georg Zwillus schreibt:

Den Beitrag über „Schillers Schädel“ habe ich mit großem Interesse gelesen. Ich weiß nicht, warum mir das Thema so vertraut war. Gibt es nicht auch einen Roman darüber? Oder liegt es daran, dass ich auch in der Weimarer Fürstengruft war, wobei mich damals mehr die Nähe zur russischen Kapelle beeindruckt hat (wegen der Verwandtschaft zum letzten Zaren). Kurz zuvor hatten wir jedenfalls eine Leipziger Schiller-Gedenkstätte, das sogenannte Schillerhaus, besucht. Warum es sich lohnt, so einen Haus-Torso vor dem Abriss zu bewahren, lässt sich wohl auch nur durch „Reliquien-Verehrung“ erklären. Jedenfalls haben wir von der in dem ansonsten leeren Haus aufgestellten Büste ein Foto gemacht, auf dem Schillers Profil gut zu sehen ist. (Photos: Achim Köpke)

Herzlichen Dank für diese Ergänzungen! – Auf der Gedenktafel (zweites Bild) ist zu lesen, dass Schiller in diesem Haus 1785 das „Lied an die Freude“ schrieb. Wiki zufolge ist die „Ehrenpforte“ (erstes Bild), durch die man jetzt die Gedenkstätte betrifft, eine spätere Zutat, vom Leipziger Schillerverein anlässlich der Einweihung am 11. November 1841 gestiftet.

Gerd und Renate Reuther – ein Mediziner und eine Historikerin – haben diesen Beitrag gelesen und für „sehr informativ“ befunden. Sie warten mit einer ganz neuen Hypothese auf: Schillers Schädel ist nie in der Kassengruft gewesen…

Uns ist bei der Beschäftigung mit Schiller der Gedanke gekommen, dass sein Kopf möglicherweise nie im Kassengewölbe war und entsprechend auch nicht gefunden werden konnte. Die beiden Ärzte, die die Obduktion gemacht haben, könnten dies schon erledigt haben…

Warum wäre das plausibel?

1. Die beiden Ärzte haben offenbar auch das Herz sichergestellt und es möglicherweise dem Herzog als Devotionalie übergeben. Der Herzog erhielt umgehend den Obduktionsbericht. Darin hatten die beiden geschrieben, dass im Herzbeutel nur wenig Gewebe, aber kein richtiges Herz zu finden war. So etwas kann nicht auf Tatsachen beruhen, sondern kann nur eine Schutzbehauptung sein.

2. Viele waren von Galls Schädellehre begeistert, darunter auch Goethe und Frau von Schiller. Da noch Hypotheken auf dem Haus lasteten und die weiteren Einnahmen unklar waren, könnte Frau von Schiller den Kopf Gall vermacht haben. Kurz nach der Beerdigung gab es zwei fünfstellige Zahlungen über Verleger an Frau von Schiller.

3. Die nächtliche Beerdigung hat bisher keine plausible Erklärung. Auch ist es mehr als ungewöhnlich, dass Frau von Schiller mit ihrer Schwester das Haus zwei Tage lang verließ, obwohl doch jede Menge zu regeln war. Sie wollte offenbar nicht anwesend sein. Möglicher Grund: die Kopfentnahme. Nur bei einer nächtlichen Beerdigung war sichergestellt, dass der Sarg nicht noch einmal geöffnet und der fehlende Kopf bemerkt würde.

Ich denke, dass es für diese Hypothese viele gute Gründe gibt und diese Hypothese bisher allein die Vorgänge erklären kann. Man müsste in den beiden Sammlungen der Schädel von Gall in Baden bei Wien und in Paris einmal nachsehen…

Interessant wäre auch, für die Identifizierung des Schädels eine gesichert echte DNA von Friedrich Schiller zu haben. Die abgeschnittenen Haare waren nach meinem Kenntnisstand alle Fake. Vom Fall Heinrich Heines weiß ich, dass man dafür auch eine Totenmaske, die es bei Schiller ja gibt, dafür nutzen kann. Meist sind im Gips einzelne Haare eingeschlossen. Bei Heine konnte man so die Zweifel ausräumen, dass ein sehr hoher Bleiwert in einer fraglichen Haarprobe tatsächlich zutrifft.

Anhand des Gebisses müsste man bei den Gall-Schädeln finden können, ob der fragliche Schädel dort steht. Denn mit dem Namen Schiller konnte Gall den Schädel keinesfalls versehen, um keinen Skandal auszulösen.

Vielen Dank an Gerd Reuther für seine Mails und für diese Erläuterungen. Gerd Reuther ist Autor von medizinkritischen und -historischen Büchern, zuletzt „Letzte Tage – Verkannte und vertuschte Todesursachen berühmter Personen“.