Sphärenharmonien – eine außerirdische Unterrichtsreihe

Einleitung

Die Zeit des Expressionismus ist keine gewesen. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen wirkt auch und gerade in den Jahren 1905 bis 1925. 1909, als Schönberg mit den Klavierstücken op. 11 und den George-Liedern op. 15 „zum reinen Expressionismus übertritt“, schreibt Gustav Mahler das Lied von der Erde; 1914 arbeitet Stravinsky an seinen Streichquartett-Stücken, Richard Strauss an seiner Alpensinfonie; 1922 ist nicht nur das Jahr von Hindemiths Kammermusik Nr. 1, sondern auch das der Uraufführung von Pfitzners romantischer Kantate Von deutscher Seele. Keineswegs ist gesagt, dass die im Sinne „expressionistischer“ Komponisten fortschrittliche Musik immer die bessere ist – umgekehrt freilich genauso wenig.

Die im folgenden skizzierte kleine Unterrichtsreihe geht aus von dem antiken Begriff der Sphärenharmonie und bringt im Anschluss daran zwei in der Mitte der 1910er Jahre entstandene, jedoch ganz unterschiedliche Werke zusammen. Das sicherlich traditionsverhaftetere ist der letzte Satz Neptun, der Mystiker aus Gustav Holst Orchestersuite Die Planeten (1914 – 1916), die manchen als spätromantisch, anderen als spätimpressionistisch gilt, aber in der Klangfindung durchaus auf der Höhe der Zeit steht. Das andere ist die erstaunliche Sphärenmusik (1916 – 1918) des genialischen Außenseiters Rued Langgaard, die 1960 György Ligeti zu der nur teilweise scherzhaften Einsicht brachte, er sei ein Epigone des Dänen.

Beide Stücke bieten Schülerinnen und Schülern unserer Tage interessante und aufregende Hörerlebnisse, ermöglichen viele und unterschiedliche unterrichtliche Aktivitäten und öffnen die Tür des Musikraums hin zu anderen Welten.

Selbstverständlich lassen sich kleinere Einheiten aus dem hier Angebotenen herauslösen; man kann sich z.B. auf die Analyse und den kreativen Nachvollzug des Beginns der Sphärenmusik von Rued Langgaard beschränken, der – 1916! – die Musik der kreisenden Himmelskörper als diatonischen Cluster komponiert. Die Radikalität, mit der Langgaard „alle musikalischen Elemente in bis dahin nicht gekannter Weise von den überkommenen Bindungen“ löst (ich benutze die Formulierung der niedersächsischen Hinweise zum Zentralabitur 2021), wird freilich nur erfahrbar, wenn man das hoch bedeutende, aber lange Zeit vergessene Stück als Ganzes zur Kenntnis nimmt.

Jeweils am Ende der ersten drei Abschnitte finden sich Anregungen und Materialien für den Unterricht. Der letzte Abschnitt, „Ausblick auf die Harmonie der Welt“, ist für Musiklehrer und vielleicht auch sonst völlig überflüssig.

Sphärenharmonie

Neptun, der Mystiker

Sphärenmusik

Ausblick auf die Harmonie der Welt

___________________________________________________________________

„Ich habe eben meine 8. vollendet. Es ist das Größte, was ich bis jetzt gemacht. Und so eigentlich in Inhalt und Form, dass sich darüber gar nicht schreiben lässt. Denken Sie sich, dass das Universum zu tönen und zu klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen.“

Gustav Mahler, hier noch ganz im Bann der Arbeit an seiner monumentalen achten Sinfonie, greift in seinem Brief zurück auf eine uralte, ursprünglich in der griechischen Antike beheimatete Vorstellung: die der Sphärenharmonie. Die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Um sie drehen sich unsichtbare, konzentrisch angeordnete Kugelschalen: die Sphären, in die die sichtbaren Himmelskörper eingelegt oder an die sie angeheftet sind. (Man hatte keine Vorstellung, wie Sterne und Planeten dort oben bleiben sollten, ohne herunterzufallen, keinerlei Ideen von Kräften, die sie an ihrem Platz halten könnten.) Da die Sphären sich gleichförmig drehen, bewegen sich die Himmelskörper in gleichmäßigen Kreisbahnen. „Ihre Bewegungen sind also ein Ergebnis der Rotation der nicht sichtbaren Sphären. Die äußerste Sphäre ist die des Fixsternhimmels; auf ihr sind alle Fixsterne befestigt. Hinzu kommen die Sphären der damals bekannten, mit bloßem Auge sichtbaren fünf Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sowie diejenigen von Sonne und Mond, also insgesamt acht konzentrische Sphären.“

Dass die Idee der Sphären nicht ausreichte, um die tatsächlich beobachteten Bewegungen zu erklären, sei hier beiseite gelassen. Für uns kommt es darauf an, wie man sich den durch den Rotation der Sphären entstehenden Klang imaginierte: „Da man in der Antike davon ausging, dass alle Planeten sich gleichförmig auf ihren Kreisbahnen bewegen, musste gefolgert werden, dass jeder Planet immer nur einen einzigen unveränderlichen Ton erzeugt und dass alle Töne immer gleichzeitig in konstanter Lautstärke erklingen. Daher konnte der Zusammenklang dieser Töne nur als ein einziger beständiger Mischton gedacht werden. Demnach ist die Himmelsharmonie genau genommen keine ‚Musik‘ im geläufigen Sinne dieses Begriffs, sondern sie besteht aus dem einen konstanten Akkord, den der Zusammenklang der Planetentöne ergibt.“

Ein einziger Sterblicher, so glaubten jedenfalls seine Anhänger, hat diese kosmische Musik gehört: Pythagoras „pflegte der harmonischen Musik des Alls zu lauschen, da er die umfassende Harmonie der Sphären und der in ihnen umlaufenden Gestirne vernahm, die wir wegen der Beschränktheit unser Natur nicht hören.“ Pythagoras wird die Erfindung des Monochords zugeschrieben, und damit zusammenhängend die Erkenntnis, dass die konsonanten Intervalle Oktave, Quinte und Quarte auf einfache Zahlenrelationen zurückzuführen sind, die er als grundlegend für den Aufbau des gesamten Kosmos auffasste.

Mit Pythagoras’ Hilfe können wir also die Sphärenharmonie nicht nur erträumen, sondern sie auch zum Klingen bringen. Wenn wir, vereinfachend, die „Harmonie der Sphären“ mit den Tönen der Obertonreihe gleichsetzen, diese über „ Oktave, Quinte und Quarte“ hinaus etwas erweitern und einen geeigneten Raum finden, der eine Improvisation mit diesen Tönen trägt, lassen sich ansprechende Ergebnisse erzielen. (Ich selbst habe mehrmals mit einigen kreativen Schülern eine Kirche in der Nähe meiner Schule mit den Klängen der Sphärenharmonie erfüllt – der Nachhall des Kirchenraumes und der langgezogene Grundton der Orgel haben unserer Improvisation sehr gut getan.)

Die beiden folgenden Materialien bieten Texte zum Begriff der Sphärenharmonie und Arbeitsaufträge zur Obertonreihe und einer Improvisation mit ihren Tönen. (Das zweite Arbeitsblatt enthält, aus musikalischen Gründen, die Obertonreihe bis zum zwölften Ton. Wer sich streng an die antiken Vorstellungen der acht klingenden Sphären halten möchte, darf nur die ersten acht Töne benutzen.)

Texte zur Sphärenharmonie

Obertonreihe und Sphärenharmonie

Anmerkungen zur Einleitung und zum Abschnitt „Sphärenharmonie“

_______________________________________________________________

Neptun – der heute wieder als der äußerste Planet unseres Sonnensystems gilt – wurde 1846 entdeckt. Gustav Holst konnte ihn also in seine Orchestersuite Die Planeten miteinbeziehen, nicht aber Pluto, der erst 1930 entdeckt wurde. Der Komponist wurde, so ist oft zu lesen, mehrfach gebeten, eine Ergänzung seiner Orchestersuite zu schreiben, habe sich aber geweigert: Der ungeheure Erfolg der Planeten sei ihm ein Ärgernis, weil er dem Publikum die Wahrnehmung seiner anderen Kompositionen verstelle.

Den Auftrag, Pluto zu komponieren, erhielt der britische Komponist Colin Matthews. Pluto – The Renewer wurde im Jahr 2000 uraufgeführt; unglücklicherweise jedoch degradierte die International Astronomic Union 2006 Pluto zum Zwergplaneten, nachdem immer mehr Objekte von ähnlicher Größe im Kuipergürtel, einer Region weit außerhalb der Neptunbahn, aufgefunden worden waren. Sicherlich eine Misslichkeit für Mr Matthews – schwerer wiegt, dass er, dem Höreindruck nach, die schwere Aufgabe, an die überwältigende Wirkung des originalen Neptun-Schlusses noch etwas anzufügen, nicht hat lösen können. Die Idee mit dem Fade-out des unsichtbar postierten Frauenchors ist nicht zu toppen.

Die Reihenfolge der sieben Sätze in Holsts Suite entspricht fast der Reihenfolge der Planeten, von der Sonne aus gesehen; warum Mars und Merkur vertauscht sind, konnte ich ebenso wenig ermitteln wie die Quellen, denen Holst, der sich sehr für Astrologie interessierte, seine Planetencharaktere entnahm. Neptun, auf den sich dieses Unterrichtsprojekt beschränkt, ist bei Holst „der Mystiker“ – bei anderen, nämlich drei nach dem Zufallsprinzip ausgewählten astrologischen Web-Angeboten ist er der „Unbarmherzige“, das „Symbol der Sucht“ oder repräsentiert „die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies“. Die divergenten und offenbar doch beliebigen Zuweisungen können im folgenden außer Acht gelassen werden: Ich beschränke mich auf die Musik.

Die Partitur des Stückes ist bei IMSLP problemlos zugänglich, die Orientierung ist durch die Seitenzahlen und sieben Studienziffern gut möglich. Zu Beginn der Arbeit mit der Partitur ist mit den Schülern und Schülerinnen wohl zu klären:

-

- Das dritte System enthält die Stimme einer „Bass Flute“. Tatsächlich notiert ist aber offensichtlich eine Alt-Flöte (eine reine Quarte tiefer zu lesen). – Die seltene Bass-Oboe klingt eine Oktave tiefer als notiert.

- Die im vierten Takt einsetzenden Harfen scheinen eine sehr komplizierte Musik zu spielen. Tatsächlich handelt es sich um einen simplen gis-Moll-Dreiklang – ein typisches Harfen-Bisbigliando, also ein Tremolo mit enharmonisch gleich-gestimmten Saiten. (Die Stimmung und Pedaltechnik der Harfe sind sicher nicht jedem Schüler bekannt.)

- Jedem Harry-Potter-Fan ist die Celesta vertraut, aber nicht jeder ist ein Harry-Potter-Fan. Das 1886 erfundene Instrument bietet sich schon vom Namen – celéste: himmlisch – für die musikalische Darstellung eines Himmelskörpers an. Die Celesta klingt eine Oktave höher als notiert.

Neptun ist sehr markant in zwei Großabschnitte gegliedert, ein Andante (bis Takt 49 einschließlich) und ein Allegretto (in dem der Frauenchor zum Einsatz kommt, ab Takt 50). Für den ersten Großabschnitt bereite ich im Folgenden einen analytischen Zugriff vor, für den zweiten einen musikpraktischen (nämlich ein von etwas leistungsfähigeren Schülern realisierbares Arrangement).

Wir sind alle darauf trainiert, musikalische Zusammenhänge aufzuspüren und zu ergründen. Bei der motivisch-thematischen Arbeit kommt die analytische Musikbetrachtung ganz zu sich selbst, und in der Tat ist die Frage, was mit wem wie zusammenhängt, sehr oft sehr spannend zu beantworten. Der erste Neptun-Abschnitt scheint sich aber dieser Frage zu verweigern: Auf motivisch-thematische Arbeit wird fast völlig verzichtet, es gibt keine durchgängigen Themen, Melodien – die diesen Namen kaum zu verdienen scheinen – erklingen ein- oder zweimal, dann nie wieder. Die fast athematische Musik entwickelt sich nicht, reiht vielmehr verschiedene Episoden aneinander, es gibt eher sanfte Schnitte als Überleitungen. Der Zusammenhalt wird durch die Dynamik („The orchestra is to play sempre pp throughout…“) und die bei allem Variantenreichtum im Detail doch einheitliche klangliche Oberfläche hergestellt, vor allem aber durch den harmonischen Grundeinfall: die Verbindung von e-Moll und gis-Moll (also Medianten zweiten Grades mit einem gemeinsamen Ton), die sich im Nacheinander und als Akkord, auch auf andere Tonstufen transponiert, findet.

Hier folgen einige analytische Details, die einerseits diese allgemeine Einschätzung stützen helfen, anderseits auf den unterrichtlichen Umgang mit dieser Musik ausgerichtet sind.

Ziffer 0 bis I (Takt 1 – 13)

zunächst zweimal vier Takte über den harmonischen Grundeinfall, das erste Mal Weiterführung nach gis-Moll, das zweite Mal nach es-Moll mit großer Sext,

dann fünftaktiger Einschub einer Melodie, die vorher und nachher nicht mehr vorkommt; das Oboensolo in Takt 11 ließe sich deuten als Reminiszenz an den ersten Satz, Mars (dort Takt 8 nach Ziffer II), von dem Neptun ja auch die Taktart übernimmt

Ziffer I bis II (Takt 14 – 24)

zuerst gesteigerte Wiederaufnahme des ersten Taktes, der zunächst wiederholt, dann variiert wiederholt wird; die melodischen Ansätze lösen sich in Akkordfigurationen auf; ab Takt 16 erklingen die Grundharmonien gleichzeitig, Erweiterung des Tonraums nach unten; in den Takten 22 bis 24 Abbruch dieser Steigerungsepisode, aber dieselben Harmonien bei Verbreiterung des harmonischen Tempos

Ziffer II bis III (Takt 25 – 34)

beide Harmonien werden abwechselnd übereinander geschichtet (wie schon in Takt 22 bis 24), oben e/unten gis wechselt ab mit oben gis/unten e; ab Takt 27 Transposition um eine Quart nach unten, also h und es bzw. gis; Takt 30 wieder ein Quartfall, Takt 31 ff. wird das harmonische Muster dann verlassen bzw. variiert, bis in Takt 34 wieder die Grundharmonien erreicht werden

Ziffer III bis IV (Takt 35 – 44)

zunächst zwei Takte die Harmonien des Grundeinfalls, im Grunde nach dem bewährten Muster; dann vier Takte die quartversetzte Harmonik aus Takt 27; Takt 41 etwas undurchschaubar: fis mit B im Bass; Takt 42 B mit es im Bass; Takt 43/44 Wiederholung von 41/42

Ziffer IV bis V (Takt 45 – 49)

wieder der Grundklang, in der Celesta als „Skala“ ins Nacheinander aufgefaltet; T. 48 wieder – wie meist – nicht mit Überleitung, sondern mit einem Schnitt erreicht; die Takte 48/49 wirken als Schlussakkord des ersten großen Hauptteils des Stückes bzw. als Ankündigung: Es wird etwas geschehen…

Dieser gesamte erste Großabschnitt passt nicht schlecht zu den tradierten Ideen einer Sphärenharmonie: Von den ineinander greifenden Planetensphären erwartet man ja keine Melodien, sondern einen immer gleichen wohlklingenden Akkord. (Ich erinnere an Wiki: „Die Himmelsharmonie ist genau genommen keine ‚Musik‘ im geläufigen Sinne dieses Begriffs, sondern sie besteht aus dem einen konstanten Akkord, den der Zusammenklang der Planetentöne ergibt.“) Aber nun verwandelt sich die Musik, mit einem einzigen Ton.

Ausblick auf das Allegretto

Der Frauenchor singt nur in den letzten drei Minuten des – in der mir vorliegenden Interpretation fast auf die Sekunde 50 Minuten langen – Gesamtwerkes. Er singt textlos und unsichtbar: „The Chorus is to be placed in an adjoining room, the door of which is to be left open until the last bar of the piece, when it is to be slowly and silently closed. The Chorus, the door and any Sub-Conductors that may be found necessary are to be well screened from the audience.“ Nicht irdische Stimmen sollen hier singen, fern von uns singt und klingt etwas nicht zu Verortendes, kaum zu Benennendes.

Mit dem Einsatz des Chores ändert sich die harmonische Szene. Ein einziger Ton entscheidet: „Takt 8 nach Ziffer V wandert der Basston vom As bzw. Gis zum A, es entsteht ein großer Dominant(!)nonakkord auf A (zu D), der Chorton g wird zur Dominantsept, der Leitton cis wird ab und zu berührt, man beginnt plötzlich ‚harmoniefremde Töne‘ und harmonieeigene ‚qualitativ‘ zu unterscheiden: Vorhalte, die sich auflösen, Durchgänge … und plötzlich steht ein Sehnsuchtsziel im Raume, alles kippt um in romantisch sehnende und ‚sehrende‘ [durch offen bleibende Dominanten, z.T. mit Vorhalten, repräsentierte] Funktionalität, die bisher strikt vermieden war und nun den ganzen Abschnitt bis Ziffer VII unter Vermeidung einer Tonika, durchdringt. Anders als im ersten Großabschnitt stehen nun, wie unklar, verworren und wechselnd auch immer, denkbare Ziele im Raum.“ (Gerd Kolkmeyer)

In den beiden Akkorden des repetierten Schluss-Taktes sind die Töne des Akkordes, der den ersten Teil prägte, enthalten, aber in ganz verändertem Zusammenhang. Das Stück endet mit einem E-Dur-Dreiklang mit Sixte ajoutée cis, allerdings auf der labilen Quint stehend: eine undeutliche Tonika, eine nie ganz vollständige Auflösung, die immer und immer wieder neu versucht wird. Das Fade-out: eine nicht nur dynamisch, sondern auch harmonisch auskomponierte Unendlichkeit, ein Verschwinden, Sich-Auflösen in den Weiten des Alls. Und ein großartiger Einfall, ein Schluss oder Nicht-Schluss, der nicht weiterführbar ist.

Ich schlage also vor, die Untersuchung dessen, was kompositorisch der Fall ist, also die Arbeit an der Partitur, zu fokussieren auf die Analyse des „Grundakkords“ (seine Struktur, sein Vorkommen, seine Varianten, seine Dominanz im ersten Großabschnitt, möglicherweise mit der Gedankenverbindung zur Himmelsharmonie, zum Zusammenklang der Planetentöne). Das folgende Arbeitsblatt überführt dann die Analyse des Neptun-Akkordes in eine kleine kreative Aufgabe. – Das Arrangement des Neptun-Schlusses (ab Ziffer V mit einer kleinen Kürzung bei Ziffer VII, alles ein Ganzton tiefer als das Original) für Singstimmen und zwei Klaviere liegt hier im PDF-Format vor. Eine bearbeitbare, mit dem Programm Finale 2009 geschriebene Datei – wenn z.B. eine Singstimme von einer Klarinette gespielt werden soll – sende ich gern zu.

Neptuns Akkord

Neptun ein Ton tiefer

Anmerkungen zum Abschnitt „Neptun der Mystiker“

_______________________________________________________________

„In Sphärenmusik habe ich in Nacht und Verzweiflung alles aufgegeben, was man unter Motiven, Durcharbeitung, Form und Zusammenhang versteht. Das ist ‚Musik‘, eingehüllt in schwarze Schleier und undurchdringliche Todesnebel.“

Unter den seltsamen Musikstücken ist die 1916 bis 1918 entstandene Sphärenmusik (Sfærernes Musik) des dänischen Komponisten Rued Langgaard eines der seltsamsten. Ein Riesenapparat wird aufgeboten, um 30 Minuten piano zu spielen; ein Chor singt 46 Takte einen d-Moll-Akkord; ein kleiner Melodiefetzen wird auf den Text „do re mi fa sol la“ gesungen, aber keineswegs mit den Tönen, die damit eigentlich bezeichnet sind; ein gräßlicher, geräuschhafter Klang (ein ffff-Tremolo von fünf Pauken, Becken und hohen Streichern) soll genau eine Minute ausgehalten werden; es gibt ruhige Clusterflächen, aber auch ein zartes Orchesterliedchen in As-Dur, das freilich in der Ferne gesungen werden soll…

Die Sphärenmusik folgt keiner nachvollziehbaren Entwicklungslogik, reiht vielmehr Episoden aneinander, die sich oft statisch verhalten und immer wieder auf repetitive Muster zurückgreifen. Melodische Passagen sind selten, es überwiegen Klangfelder, sich zeitlupenartig verändernde Zustände. Die Episoden scheinen nur lose aneinander gekoppelt – oft ist es ein Paukenwirbel, der sie verbindet, manchmal trennt sie eine Generalpause, gelegentlich folgen sie einander mit hartem Schnitt. – Fügen sich die unterschiedlichen Episoden zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammen? Hinter dieser Frage lauert die Trivial- und Allerweltsfrage: Was will uns der Autor damit sagen?

Will man versuchen, sich eine Gesamtabsicht aus den Titeln zu erlesen, die der Komponist den einzelnen Abschnitten der Komposition gegeben hat, stößt man auf einige Schwierigkeiten. Das beginnt bei der hermeneutischen Grundregel, dass der Autor keineswegs der beste Interpret seines Werkes sein muss, reicht über die komplizierte Überlieferungsgeschichte bis zur Einsicht, dass auch diese Titel keinen kohärenten Zusammenhang ergeben.

Die Titel der einzelnen Episoden (z.B.

- „Wie Sonnenstrahlen auf einem mit duftenden Blumen bedeckten Sarg.“

- „Wie Sternenschimmer an einem bläulichen Himmel beim Sonnenuntergang.“

- „Wie die Brechung der Sonnenstrahlern in den Wellen.“

- u.a.)

sind erst nach der Komposition hinzugefügt worden und finden sich auf einem Erläuterungszettel, der bei den ersten Aufführungen 1921 und 1922 verteilt wurde, offenbar in der Absicht, das Hören des ungewöhnlichen Werkes zu erleichtern. (Die 1923 gedruckte Partitur enthält nur die erste, zweite, vierte und fünfte dieser Überschriften.) Es scheint obendrein, dass Langgaard, wann immer er später auf dieses Werk zurückkam, andere Titel und Untertitel fand, darunter „Nirwana“ und „Titanic“.

Der Kritiker der Berliner Erstaufführung von 1922 hat wohl recht: Das „höchst verschwommene“ poetisch-philosophische Programm des Stückes sei „selbst mit den Erläuterungen in der Hand nicht klar zu erfassen“. Man könnte im Unterricht das Experiment machen, fünf aus dem Stück herausgelösten Episoden fünf Titel zuordnen zu lassen – mit ungewissem Ausgang…

Ein einziger programmatischer Bezug zieht sich als Konstante vom Beginn der Komposition bis zur letzten Beschäftigung mit dem Werk, und das ist – die Idee der Sphärenharmonie:

- Am 12. Dezember 1916 bittet Langgaard einen Musikwissenschaftler um eine Erläuterung von Pythagoras’ Ideen zur Harmonie der Sphären: „Ich weiß ein wenig über das Thema, aber nicht soviel wie ich mir wünsche.“

- Etwa ein Jahr vor seinem Tod vervollständigt Langgard einen früheren Klavierauszug des Stückes, setzt dabei den ursprünglichen Titel Sphärenmusik wieder in sein Recht und fügt ein neues, dazu passendes Motto hinzu: „Freundlich scheinen uns die Sterne zu winken, doch kalt und unbarmherzig ist der Sterne Schrift.“

Wenn das Stück im Unterricht einen Platz einnehmen soll, dann zunächst nicht wegen der in mehrerlei Hinsicht verworrenen und verwirrenden programmatischen Bezüge jenseits des Titels, vielmehr wegen der faszinierenden, Ideen und Techniken weit späterer Komponisten vorwegnehmenden Musik: „Ein leiser, schwirrend tremolierender Es-Dur-Cluster der achtfach geteilten Geigen dehnt sich allmählich, mit einem Akzent auf jedem neuen Stimmen-Einstieg, in die siebenfach geteilte Bratschenregion aus, bevor ein dissonierender Paukenwirbel wie Donnerrollen dazwischenfährt, woraufhin sich die vibrierende Streicherfläche allmählich ‚nach oben hin’ verdünnt, bis ein spinnwebfeines Sirren der höchsten Violine nachbleibt.“

Im Oktober 1915 war in Berlin Strauss’ Alpensinfonie uraufgeführt worden. Ob Langgaard in den Jahren danach eine Aufführung dieses Stückes gehört hat oder eine Partitur einsehen konnte, ist mir nicht bekannt. Der Beginn der Alpensinfonie könnte aber eine Inspiration für die Sphärenmusik gewesen sein: Eine b-Moll-Tonleiter abwärts bildet einen diatonischen Cluster, indem die einzelnen Töne in einzelnen Instrumenten liegenbleiben. Ähnlich Langgaard, jedoch ist das Gemeinsame ebenso auffällig wie das Verschiedene:

- Strauss führt das Entstehen des Klanges vor, bei Langgaard ist er von Anfang an da, wird nur nach unten erweitert und dann wieder auf den Anfang zurückgeführt.

- Bei Strauss ist der Cluster Begleitung, i.e. der Klanguntergrund eines Themas; bei Langgaard ist er die Sache selbst, also: Klangflächenkomposition.

- Strauss komponiert eine Musik mit einem eindeutigen programmatischen Gehalt: die Nacht vor dem Sonnenaufgang, die Nacht vor dem Aufbruch ins Hochgebirge. Bei Langgaard gibt es eine solche eindeutige Beziehung nicht. Der Titel Sphärenmusik eröffnet zwar einen Assoziationsraum, eine Aussage des Komponisten, wie sich diese Takte des Stückes zu diesem Titel verhalten, gibt es jedoch nicht. (Die in die Partitur eingetragenen Worte „Wie Sonnenstrahlen auf einem mit duftenden Blumen bedeckten Sarg“ sind, wie erwähnt, erst nach Beendigung der Komposition hinzugefügt worden.)

Ein Werk mit einer Dauer von etwa 35 Minuten ist immer eine didaktisch-methodische Herausforderung. Ich skizziere hier einen Unterrichtsgang, der sich zunächst auf sechs aus dem Ganzen herausgelöste Episoden beschränkt: den eben beschriebenen Beginn des Stücks und fünf weitere, die ich daraufhin untersuche, wie sie klingen und wie sie gemacht sind – die Frage nach ihrem Bedeutung und ihrem Sinn stelle ich zunächst zurück.

Die 1922 gedruckte Partitur ist problemlos bei IMSLP zugänglich (wenn auch nicht in guter Qualität). Ebenfalls problemlos zu erreichen sind Vorwort und erste Partiturseite der 2018 erschienenen „Kritischen Edition“; von dort stammt der erwähnte Erläuterungszettel mit Motiven und Titeln zu den einzelnen Abschnitten des Stückes.

Auf YouTube gibt es eine sehr gute Aufnahme des Werkes mit dem Dänischen Radio-Sinfonieorchester unter Gennady Rozhdestvensky. (Auf diese Aufnahme beziehen sich die folgenden Zeitangaben.)

Vor der Beginn der Arbeit mit der Partitur sind wohl Begriff und Phänomen der Skordatur zu klären. Seite 21 findet sich die Notiz „Viole 5, 6 e 7 muta C in H“. Die drei Bratschen müssen, nachdem sie dreimal ein mit dem tiefen H beginnendes E7-Arpeggio gespielt haben, wieder zurückstimmen. Aufführungspraktisch ebenso problematisch ist die Vorschrift für die Kontrabässe „muta E in contra H“ (S. 31) – zwar können die Kontrabässe, die hier zum ersten Mal zum Einsatz kommen, bevor Beginn der Aufführung einstimmen, das auf S. 38 verlangte Rückstimmen während der Musik ist jedoch problematisch. Möglicherweise ging Langgaard von dem fünfsaitigen Instrument aus, das 1916 weit verbreitet, aber nicht überall vorhanden gewesen sein dürfte: Dessen tiefste Saite ist in in C oder auch dem hier verlangten H gestimmt. (Übrigens meint Langgaard das Subkontra-H.)

Das Glissando-Klavier (der „Resonanzboden mit den Saiten eines Pianos“), das nach Ziffer 4 zum Einsatz kommt, kann man unschwer mit Hilfe eines Flügels (Deckel weit öffnen, rechtes Pedal drücken und fixieren, mit einem nicht zu harten Schlägel über die Seiten streichen) simulieren.

Episode 2: Ziffer 2 (Takt 83) – 5’06’’

Der Paukenpart ist aus der Partitur schwer zu dechiffrieren, entpuppt sich aber nach geduldiger Prüfung als eine Tonleiterfolge auf-und abwärts, die als unruhiger Untergrund zu getragenen melancholischen Hornmelodien, die von fern an Gregorianik erinnern, dient. Wenn die sechs Hörner elf Takte auf einem c verharren, treten in den hohen Geigen, solistisch, zu zweit oder zu dritt, hoch expressive Melismen hinzu, die sich in der Bewegung nach und nach steigern. Der Tonsatz wird immer mehr aufgefüllt, die Bratschen setzen ein, die melodischen Bewegungen gewinnen immer mehr an Nachdruck, erhalten etwas Gequältes und Quälendes – und reißen plötzlich ab, so dass die Hörner ihren melancholischen Gesang wieder aufnehmen können.

Episode 3: Ziffer 8 (Takt 221) – 14’32’’

Tempo agitato im 6/8-Takt, ein bewegtes Klangfeld: Die Terzen e-gis und d-fis werden 58 mal ohne Veränderung gespielt, in der oberen Oktave von Oboen und Klarinetten, in der unteren von Fagotten und Trompeten. Die Streicher spielen diese Terzen in aufgelöster Form, dabei stoßen in den Zwischennoten die Töne his und h bzw. ais und a zusammen, was der eigentlich banalen Klangfolge einen eigenartigen Reiz verleiht.

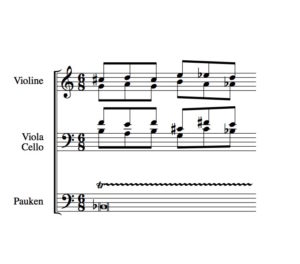

Im fünften Takt tritt in den Kontrabässen das weit entfernte Kontra-H hinzu, dazu eine kleine Melodie, die zunächst von einem Solo-Alt gesungen und dann von immer mehr Sängerinnen und Sängern übernommen wird:

Dabei werden die ersten paar Takte auf die Solmisationssilben „do re mi fa sol la“ gesungen, die folgende zweimalige Wiederholung des zweiten Taktes auf „a“. Die gewählten Silben bezeichnen ja die Töne der Tonleiter, passen also mit den gesungenen Tönen überhaupt nicht zusammen. Es geht offenbar um die Verweigerung von Text, von Wortsinn, um die Beschränkung auf den Klang der Stimme, immerhin lassen sich die gewählten Silben sehr gut singen. (Dass die Textierung ein bisschen seltsam und komisch wirkt, ist Langgaard entweder entgangen oder von ihm billigend in Kauf genommen.) – Dieses Modell wird nun immer wieder wiederholt, an den Tönen ändert sich nichts, wohl aber werden Lautstärke und Tempo gesteigert, vom Pianissimo bis zum dreifachen Forte, von agitato über poco a poco più agitato bis molto agitato. Vor allem nach dem Einsatz der Pauke verliert die Musik die Freundlichkeit, die sie anfangs zu haben schien, und erhält etwas Bohrendes, Enervierendes. Dreizehneinhalb Mal ist die Melodie erklungen, dann reißt die Musik ab und macht einem Paukenwirbel und etwas Neuem und wieder ganz Anderem Platz.

Episode 4: Ziffer 9 (T. 278) – 15’53’’

„Truly an interesting score, a discovery“, notiert György Ligeti, als ihm 1988 die Partitur der Sphärenmusik vorgelegt wird, und staunt: „At certain points he has two separate tempi – like a kind of present-day aleatoric music.“ – Eine wilde Sturmmusik beruhigt sich sehr rasch. Die Solo-Streicher des Fernorchesters setzen mit einer Sechstonfolge ein, die sie „ohne Rücksicht auf den Taktschlag im Hauptorchester“ und ohne harmonische Verbindung zu diesem immer wiederholen.

Über einem Paukenostinato erklingen in den Bläsern, prominent im Horn, einzelne Tonfolgen, die wie Teile oder Trümmer einer großen, erhabenen und mysteriösen Melodie wirken, ohne dass man dieser Melodie tatsächlich habhaft werden oder einen stabilen motivischen Kern erkennen könnte.

Die überwiegend aus Quinten, Quarten, kleinen Septimen gebildeten Phrasen folgen immer enger aufeinander, die Musik verdichtet sich, bis auf dem Höhepunkt das Klangband des Fernorchesters plötzlich abbricht, die Musik sich sehr rasch zurückentwickelt und nur noch das Paukenostinato und das Echo einer letzten Melodiephrase im piano zu hören ist.

Episode 5: Ziffer 13 (T. 421) – 24’53’’

Aus einer dreitaktigen Pauken-Intonation entwickelt sich eine achttaktige Phrase, die in ihrer Dur-Moll-Simplizität einen Gegenpol zu den Clusterbildungen des Anfangs bildet: reine Dreiklänge, nur Viertelnoten, eine schlichte eintaktige Grundidee (die durch Wiederholung und Variantenbildung auf acht Takte gestreckt wird), Beschränkung auf einen reinen Streichersatz.

Im Zusammenhang des Stückganzen wirkt diese Episode zunächst wie ein Aufatmen, wie – um es metaphorisch in der Art der vom Komponisten erfundenen Titel zu umschreiben – ein kurzer Sonnenstrahl in der Düsternis. Die acht Takte werden nun zum Grundbaustein eines Klangfeldes, das mit simplen Mitteln verändert wird und an Intensität gewinnt: ganz allmähliche Temposteigerung „sempre stringendo“, ganz allmähliche Steigerung der Lautstärke, „poco a poco più“, Wiederholungen auf einer immer höheren Tonstufe, in der Ganztonfolge G-Dur, A-Dur, H-Dur. Bizarr wirken die Paukensoli des Höhepunktes, bevor das Modell dann wieder heruntergefahren wird und über As-Dur in die Paukenintonation des Beginns mündet. (Es schließt sich an ein kurze Überleitung zu dem in die Orchesterkomposition eingelassenen zweieinhalbminütigen Orchesterlied „Wenn ich tauch mein Seel in die Tiefen“.)

Episode 6: Ziffer 19 (T. 588) – 30’41“

Glocken setzen ein, ein Streicher-Tremolo in h-Moll crescendiert rasch, kippt nach d-Moll und lässt damit eine der erstaunlichsten Episoden dieser erstaunlichen Partitur beginnen. Der Chor intoniert auf „a“ einen d-Moll-Akkord, den er 47 Takte unverändert aushält. In den ersten 16 Takten kommt nichts weiter hinzu als das schon bei Ziffer 9 erklungene Pauken-Ostinato und ein Streichertremolo (auf die Töne des Chor-Akkordes, ihn stützend und verstärkend).

Pauken und Streichertremolo crescendieren bis zum Fortissimo und zu einem Tuttischlag im dreifachen Fortissimo in D-Dur. Die Szenerie ändert sich, nur der monumentale Chor-Akkord wie erstarrt stehen. Immer wieder erklingt nun eine bizarre, absinkende Melodie, im Grunde nur eine rhythmisierte Tonleiter.

Ähnliche Motive, auch Abspaltungen dieser Hauptmelodie (die den lang gedehnten Tonkomplex intern beleben) erklingen, immer über dem Getöse der Glocken, dem unveränderlichen Chor-Akkord und dem manisch festgehaltenen Pauken-Ostinato. Mehr und mehr Instrumente kommen hinzu, die Musik scheint sich zu überschlagen, dann bricht der Tumult plötzlich ab, um von einem ebenso apokalyptischen Klang – eigentlich: einem Geräusch – nicht jedenfalls: Musik – abgelöst zu werden: fünf wirbelnde Pauken im vierfachen Fortissimo, dazu ein schrilles Tremolo von hohen Geigen und Bratschen, zu einer Riesenfermate – „Zeitdauer von einer Minute“! – gedehnt.

Didaktisch-methodische Hinweise

Eine Beschreibung und Analyse des ersten, etwas längeren Abschnitts der Sphärenmusik (bis 6 Takte vor Ziffer 2) kann gemeinsam versucht und geleistet werden. Dieser Abschnitt ist dreiteilig (ABA): Das vergleichende Verfahren, den Klangeindruck und die kompositorischen Verfahrensweisen des mittleren Teilabschnitts B zu denen der umgebenden Teilabschnitte A kontrastierend darzustellen, ist ja altbewährt. (Langgaards Überschriften kann man dabei zur Hilfe nehmen; die oben geschilderte Problematik sollte aber zur Kenntnis genommen und bedacht werden.)

Der Begriff „diatonischer Cluster“ ist leicht zu klären. Die Chance, mit solch einem Klang kreativ umzugehen – improvisierend, komponierend für die Instrumente und Stimmen der Kursteilnehmer oder für eine vorgegebene bzw. frei zu wählende Besetzung – sollte man sich nicht entgehen lassen. Zur Aufgabe „Schreiben Sie eine Klangkomposition für eine frei gewählte Besetzung und benutzen Sie dabei diatonische Cluster der dorischen Tonleiter (auf e) “ findet sich hier der Anfang einer Schülerkomposition als Beispiel für eine Lösung.

Für die Interpretation dieses ersten Abschnitts empfiehlt sich der vierte der Texte zur Sphärenharmonie: Langgaard, der sich, wie erwähnt, bei Beginn der Komposition nach den einschlägigen pythagoreischen Vorstellungen erkundigte, hat sich möglicherweise von den alten Ideen inspirieren lassen („aus allen acht Stimmen aber erklinge eine einzige Harmonie, die diatonische Tonleiter“).

Die fünf weiteren Episoden – es mögen auch nur vier, es mögen andere als die hier dargestellten sein – können nun in kleinen Teams in ähnlicher Weise bearbeitet werden. Da die Musik und die Partiturausschnitte sehr verschieden und von unterschiedlicher Komplexität sind, können die Unterschiede in Leistungsfähigkeit und Interessen der Kursteilnehmer gut berücksichtigt werden. Als ein Impuls, das Besondere dieser Musik herauszuarbeiten, mag das Langgaard-Zitat dienen: „In Sphärenmusik habe ich in Nacht und Verzweiflung alles aufgegeben, was man unter Motiven, Durcharbeitung, Form und Zusammenhang versteht.“ Was hat der Komponist aufgegeben, was hat er an die Stelle des Aufgegebenen gesetzt, warum hätte ein traditioneller (i.e. an Entwicklung und motivisch-thematischer Arbeit interessierter) Komponist dieses Stück nicht schreiben können?

Mit den Porträts der fünf Episoden im Plenum wird dann ein Einblick in die verblüffende Vielgestaltigkeit dieser Musik gegeben, es entstehen zwanglos Orientierungshilfen für das Hören des Stückes als Ganzes. (Was an Beobachtungen, an Analyse-Ergebnissen, an Beschreibungen der Wirkung festzuhalten wäre, ist ja in den vorangegangenen Abschnitten angedeutet.)

Dieses Hören des ganzen Stückes scheint mir sowohl aus der Perspektive der Komposition – deren Ungewöhnlichkeit, deren Kraft nur als Ganzes erfahrbar wird – als auch aus der unserer Klienten wichtig. Freilich kommt es hier auf die Inszenierung an: Die Noten in den 70 Partiturseiten zu verfolgen wäre ebenso kontraproduktiv wie das Starren auf den YouTube-Bildschirm, der die 15 fragwürdigen Untertitel vor einem stehenden Bild mit rötlichen Wolken (nebenbei: es handelt sich um den Pferdekopfnebel im Sternbild Orion) auflistet. Ich würde den Schüler und Schülerinnen empfehlen, sich eine Decke und ein Kissen mitzubringen, und sie bitten, sich diese „in schwarze Schleier gehüllte Musk“ im Liegen und im Dunkeln anzuhören – freilich mit dem gebotenen Abstand und Anstand.

Auf das Gespräch nach dem Hören kommt es wohl an – nicht aber darauf, dass dieses Gespräch mit gesicherten Erkenntnissen und gültigen Ergebnissen endet. Während auf der analytischen Ebene Klarheit und Verbindlichkeit, in der Beschreibung der Wirkung anschauliche und akzeptable („intersubjektive“) Formulierungen gefordert sind, kann es jetzt nur einen Erfahrungsaustausch und um Verständnisperspektiven gehen. Ein wichtiges Thema müsste dabei sein, die Musik mit ihrem Titel Sphärenmusik zu konfrontieren. Eine ertragreiche Anregung ist – neben dem Zitat zu Beginn dieser Ausführungen – sicher auch diese Äußerung des Komponisten über sein Werk:

„Ein Werk wie dieses – ich begreife überhaupt nicht, wie es entstehen konnte, Jetzt, da ich es vor mir sehe, kommt es mir wie eine Unmöglichkeit vor. Ein solches Werk kann man nur einmal schaffen.“

Anmerkungen zum Abschnitt „Sphärenmusik“

_______________________________________________________________

Ausblick auf die Harmonie der Welt

Johannes Kepler ist nach meiner Kenntnis der einzige Astronom, dem gleich zwei abendfüllende Opern gewidmet sind: Paul Hindemiths „Die Harmonie der Welt“ (1957) und „Kepler“ (2009) von Philip Glass. Tycho Brahe betritt nur als stumme Rolle die Opernbühne, in Eugen d’Alberts „Der Golem“ (1926); Kopernikus ist in der Oper „Kopernikus“ des kanadischen Komponisten Claude Vivier (1980) keineswegs die Hauptrolle. Kepler gibt es dagegen gleich doppelt – er hat es verdient.

Grundlage der antiken Idee der Sphärenharmonie war ein geozentrisches Weltbild, das die Erde im Mittelpunkt der acht Sphären der sieben Himmelskörper und der Fixsterne sah. Bereits Kopernikus hatte die Erde aus dem Mittelpunkt herausgenommen, aber an der tradierten und den Himmelsforschern selbstverständlichen Vorstellung, die Planetenbahnen müssten perfekte Kreise sein, festgehalten. Dies war der Ausgangspunkt Keplers, der sich offenbar jahrelang bemühte, die ihm von seinem Vorgänger im Amt des Kaiserlichen Hofmathematikers Tycho Brahe hinterlassenen umfangreichen Beobachtungsdaten dieser Vorstellung anzupassen. Bei der Berechnung der Umlaufbahn des Mars blieben freilich acht Bogenminuten (kaum ein Viertel des Vollmonddurchmessers), die nicht zu dem Modell der Kreisbahn passen wollten. (Tatsächlich sind Mars und Merkur diejenigen Planeten unseres Sonnensystems, deren Bahnen sehr deutlich von einer Kreisbahn abweichen.) Kepler gelang es nun, das alte Rätsel der Planetenbahnen zu lösen, indem er der Empirie (den ihm überlassenen Beobachtungsdaten) mehr vertraute als dem jahrtausendealten Dogma: „Wenn ich es für tunlich befunden, mich über diese acht Minuten hinwegzusetzen, hätte ich meine Hypothese entsprechend aufgestellt. Da dies jedoch nicht anging, wiesen besagte acht Minuten den Weg zu einer vollständigen Umgestaltung der Astronomie.“

Das „erste Keplersche Gesetz“ sagt bekanntlich aus, dass die Umlaufbahn der Planeten um die Sonne keineswegs kreisförmig, sondern eine Ellipse ist, bei dem sich die Sonne in einem der beiden Brennpunkte befindet. Und auch eine zweite jahrhundertealte Grundannahme, dass nämlich die Himmelskörper ihre Himmelsbahnen mit gleichförmigen Geschwindigkeiten durchlaufen, wird korrigiert: Das „zweite Keplersche Gesetz“ besagt, dass die Verbindungslinie zwischen Sonne und einem Planeten auf seiner elliptischen Umlaufbahn in gleichen Zeitintervallen gleiche Flächen überstreicht, was bedeutet, dass die Bahngeschwindigkeiten eben nicht gleichförmig sind – der Planet bewegt sich in der Nähe der Sonne schneller als in der Sonnenferne.

Für Kepler hatten diese Erkenntnisse nichts Zerstörerisches, bedeuteten vielmehr den Durchbruch zu einer Erkenntnis der göttlichen, harmonischen Weltordnung, die sich nicht Phantasien, Spekulationen und vorgefassten Konzepten, sondern Beobachtungen verdankt: „Die Gesetze der Weltmechanik! Von Gott der Materie eingesetzt!“ lässt Hindemith seine Bühnenfigur singen. In den Worten des historischen Kepler: „Was ich vor 25 Jahren vorausgeahnt hatte, was mich veranlasst hatte, den besten Teil meines Lebens astronomischen Studien zu widmen, das habe ich mit Gottes Hilfe nach Erledigung meiner astronomischen Aufgabe endlich ans Licht gebracht. In einem höheren Maße, als ich je hoffen konnte, habe ich als wahr und richtig erkannt, dass sich die ganze Welt der Harmonik bei den himmlischen Bewegungen findet.“

Hier leben die alten Ideen, dass nämlich geometrisch-mathematische Verhältnisse sowohl Naturerscheinungen als auch musikalische Harmonien bestimmen, wieder auf. In seinen 1619 erschienenen „Harmonices mundi“ (Hindemiths Operntitel ist nichts anderes als eine Übersetzung dieses Titels) setzt Kepler die Winkelgeschwindigkeiten der Planeten mit Tonhöhen in Beziehung, indem er die Variation der Winkelgeschwindigkeit der Planeten durch Tonleitern visualisiert und so in sich ändernden Tonhöhen „hörbar“ macht. Der Planet Venus durchläuft – da diese Variation aufgrund der geringen Exzentrizität seiner Bahn sehr gering ist – eine minimale Spanne der Tonleiter: er verharrt auf einem Ton. „Ganz anders verhalten sich diesbezüglich Merkur und Mars. Ihre Bahnexzentrizitäten sind so groß, ebenso die Unterschiede zwischen ihrer minimalen und maximalen Winkelgeschwindigkeit. Sie durchlaufen also eine beträchtliche Spanne der Tonleiter.“ Die Erde schafft einen Halbtonschritt, weshalb Kepler scherzt: „Die Erde singt Mi Fa Mi, so daß man schon aus diesen Silben entnehmen kann, dass auf unserem Wohnsitz ‚Miseria‘ et ‚Fames’ [Elend und Hunger] herrschen.“

Das hat etwas Drolliges – ist aber keineswegs so gemeint, als ob da tatsächlich etwas klänge. Die Astronomie ist eine „stumme Musica“, schreibt Kepler. Die Kugelsphären sind zerbrochen, die Planeten und Sterne und Monde schweigen. Die Himmelsharmonien aber überleben in den harmonikalen Verhältnissen zwischen den Umlaufzeiten der Himmelskörper, deren Verhältnis zueinander durch natürliche Zahlen beschrieben werden kann, wie sie aus der Intervalllehre bekannt sind – der Explanet Pluto steht in einer 3:2-Resonanz mit seinem Nachbarn Neptun.

Ich habe einen Fachmann um einen Ausblick auf die heutige seriöse Wissenschaft gebeten, Dr. Harald Lück vom Institut für Gravitationsphysik der Leibniz Universität Hannover und Max-Planck Institut für Gravitationsphysik: „Das Konzept der ‚Harmonien‘ der Planetenbahnen ist noch längst nicht überholt, insofern bis heute analysiert wird, welche Resonanzeffekte zu den beobachtbaren Bahnen führen. Dies ist z.B. auch in der Erklärung von Planetenringen und der Asteroidenverteilung im Sonnensystem wichtig, und man kann damit erklären, warum es z.B. an den beobachteten Stellen Lücken in den Saturnringen gibt. Hochaktuell zeigt sich auch, dass Resonanzeffekte einen großen Einfluss auf die Form von Gravitationswellensignalen haben, wie sie durch einen engen Tanz schwarzer Löcher umeinander erzeugt werden, so dass gewissermaßen die Harmonien – die Resonanzen – dieses Tanzes im Klang der Raumzeit in den Gravitationswellen zum Ausdruck kommen.“

Das Werk Keplers (eine solche Aussage steht auch dem Laien zu, der dieses Werk nur in kleinen Ausschnitten bzw. über den Umweg der Sekundärliteratur kennt) ist mir in doppelter Hinsicht sympathisch: zum einen wegen des Versuchs, akribische Detailarbeit in eine übergeordnete vergleichende Zusammenschau der Phänomene zu überführen, zum anderen wegen der – wie auch immer trügerischen – Neigung, in ganz diversen Dingen das Vorhandensein einer Ordnung aufzuspüren.

In Hindemiths Oper (der Komponist soll übrigens während seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Stoff Keplers Schriften, die schon auf Deutsch schwer verdaulich sind, im lateinischen Original gelesen haben!) befindet sich der von der ewigen Harmonie träumende Kepler in Zeitläuften, die von „Kometen, Kriegen, Kirchenzwisten, Kaiserwechsel und Krankheiten“ gekennzeichnet sind. Noch das Schlussbild, in dem die Protagonisten als personifizierte Gestirne auftreten (aus Tansur, Wallensteins Haushofmeister, wird Saturn), „bietet keine Auflösung der irdischen Widersprüche und Zweifel“ (so dass Giselher Schubert einen Aufsatz über Hindemiths Oper mit „Disharmonie unterm Sternenzelt“ überschreibt). Der historische Kepler wiederum, dem die Widrigkeiten des Lebens, die Dissonanzen der Schöpfung ja nicht entgehen konnten, lässt sich in seinem Optimismus nicht beirren: Die Misslichkeiten und Missklänge sind dazu da, „für die Lieblichkeit des Wohlklangs Sinn und Verständnis zu wecken“. Keplers Bücher über die „Weltharmonie“ enden mit dem Lob des Schöpfers: „Groß ist unser Herr und groß seine Kraft und seiner Weisheit ist keine Zahl. Lobpreist ihn, ihr alle, die ihr Zeugen der nun entdeckten Harmonien seid.“

Anmerkungen zu dem Abschnitt „Ausblick auf die Harmonie der Welt“