„Wie schön ist dieses Werk, aber auch wie maßlos traurig“

Die „Metamorphosen“ von Richard Strauss – eine Vergewisserung

Die Metamorphosen von Richard Strauss haben auf diesen Seiten bereits einen bescheidenen, versteckten Platz: unter „Dies und Das“, in dem Beitrag Sieben Alterswerke großer Komponisten für die einsame Insel. Nun habe ich mich ein halbes Jahr (seit Januar 2019) mit diesem wunderbaren Stück beschäftigt und kann etwas Gehaltvolleres anbieten: eine vielfältige Vergewisserung über das Was, Wie und Warum dieser Musik.

Inhalt

- Richard Strauss in den 1940er Jahren

- Die Entstehungsgeschichte der „Metamorphosen“

- Der Untertitel „Studie für 23 Solostreicher“

- Der Titel „Metamorphosen“

- Die thematischen Gestalten der „Metamorphosen“

- Überlegungen zur Form

- Der erste Abschnitt (Takt 1 bis 81)

- Der zweite Abschnitt (Takt 82 – 389)

- Thematische Umgestaltungen

- Der dritte Abschnitt (Takt 390 – 501)

- Das Beethoven-Zitat

- Die „Metamorphosen“ als Trauermusik

Die erste ausführliche Analyse der Straussschen Metamorphosen ist über ein halbes Jahrhundert alt, ein so wirkmächtiger (wenn auch problematischer) Aufsatz wie der von Timothy L. Jackson über ein Vierteljahrhundert. Seitdem ließ das wissenschaftliche Interesse an diesem Ausnahmewerk nicht nach: Vor allem nach der „Auffindung“ eines Particells im Jahr 1990 und im Zuge der größeren Aufmerksamkeit, die Strauss im neuen Jahrtausend und anlässlich seines 150. Geburtstages zuteil wurde, erschienen, mit unterschiedlichen Fragestellungen, einige Analysen. In Kritiken, in Programmen usw. werden aber seit vielen Jahren immer gleiche und fragwürdige Deutungen wiederholt und wiederholt. Mein Versuch einer „Vergewisserung“ zielt also nebenbei darauf, Überinterpretationen zurückzuweisen und – ja nicht grundsätzlich illegitime – Spekulationen als solche kenntlich zu machen.

Um der Lesbarkeit willen verzichte ich im Textteil auf den Nachweis von Übernahmen und Zitaten; dieser findet sich aber nachvollziehbar mit einigen Ergänzungen in den „Anmerkungen“. Auch die Diskussion der Wege und Irrwege des Strauss-Schrifttums ist hierin ausgelagert; Ausnahmen habe ich da gemacht, wo die Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur hilft, verbreitete Irrtümer zu beseitigen, interpretatorischen Ballast abzuwerfen und die Ohren für diese große Musik neu zu öffnen.

„Sie, Herr Strauss, sind von gestern!“

I. Richard Strauss in den 1940er Jahren

Ende Februar 1941 kam es zu einer für den sechsundsiebzigährigen Richard Strauss äußerst unangenehmen Begegnung. Strauss war, gemeinsam mit Werner Egk, nach Berlin gefahren, um dort seine Position in der Frage der Tantiemen für Unterhaltungsmusik im Unterschied zur „ernsten Musik“ darzulegen. Im Vorfeld hatte er an einen Funktionär geschrieben: „Sehr geehrter Herr Ritter! Nach der genehmigten Satzung der GEMA entscheiden wir selbst über unsere Verteilungsplanfragen. Der Doktor Goebbels hat sich hier nicht einzumischen.“

Diese Rechnung hatte Strauss ohne den Wirt gemacht. Goebbels hielt ihm eine wütende Standpauke, bei der der Komponist kaum zu Wort kam: „Schweigen Sie, und nehmen Sie zur Kenntnis, daß Sie keine Vorstellung davon haben, wer Sie sind und wer ich bin. Außerdem höre ich, daß Sie Lehár als Gassenmusikanten bezeichnet haben! Lehár hat die Massen, Sie nicht! Die Kultur von morgen ist eine andere als die von gestern! Sie, Herr Strauss, sind von gestern!“ Strauss, so berichtet Egk in seiner Autobiographie „Die Zeit wartet nicht“, verließ den Ort seiner Demütigung mit Tränen im Gesicht.

Aus heutiger Sicht mutet Strauss’ Überbewertung der Rolle der „ernsten Musik“ im Kultur- und Propagandabetrieb des Dritten Reiches ebenso naiv an wie seine Überschätzung des eigenen Einflusses. Jedenfalls wurde Strauss bei diesem Zusammentreffen geradezu körperlich bestätigt, dass seine Rolle im Dritten Reich nur noch eine äußerst begrenzte sein würde. Es ist mehrfach beschrieben worden, wie er sich in den ersten Jahren des „Tausendjährigen Reiches“ engagiert und kompromittiert hatte, wie in den Folgejahren beiden, dem Regime und dem Komponisten, klar wurde, dass der jeweils andere für die eigenen Zwecke kaum verlässlich einzuspannen sein würde. Diese Einsicht führte bei Strauss zu einem Rückzug zwar nicht ins „innere Exil“, aber doch in ein Abseits: ein Abseits am Rand des Reiches in Garmisch, abseits auch vom durch die Kriegsereignisse immer eingeschränkteren Kulturbetrieb, eine „Einöde“ (wie er selbst es nannte). Die im Sommer 1941 fertig gestellte und im Oktober 1942 in München uraufgeführte letzte Oper Capriccio behandelt für einen berufsmäßigen Opernkomponisten dringliche Fragen, ist aber doch ebenso das Dokument eines äußersten Eskapismus. Die Verweigerung eines „deutschen“ Themas, die Ferne von heroischem Pathos zeigt aber, dass Strauss in den ihm wichtigen Werken sich nicht vereinnahmen ließ.

Seine für die 1940er Jahre nicht zu bezweifelnde innere Distanz zum Regime hat Strauss nicht daran gehindert, sich des Beistandes von Gauleiter und Reichsstatthalter Baldur von Schirach zu versichern, als er seine Familie bedroht sah, hat ihn nicht gehindert, noch 1943 Text und Musik des Kanons Wer tritt herein für den Generalgouverneur Hans Frank, den „Schlächter von Polen“, zu verfassen. (Umgekehrt setzten Goebbels und Hitler 1944 Strauss, gemeinsam mit Pfitzner und Furtwängler, auf die Liste der „Unersetzlichen Künstler“, die Sonderliste der allerwichtigsten „Gottbegnadeten“.) Eine eindeutige und entschiedene Verurteilung des Regimes ist von Richard Strauss erst aus dem Juni 1945 überliefert: „Aber vom 1. Mai ab ging die schrecklichste Periode der Menschheit, 12jährige Herrschaft der Bestialität, Ignoranz u. Unbildung unter den größten Verbrechern zu Ende, in der 2000jährige Kulturentwicklung Deutschland zugrunde gerichtet u. unersetzliche Baudenkmäler u. Kunstdenkmalen durch eine verbrecherische Soldateska zerstört wurde.“

Die Kompositionen nach Capriccio hat Strauss nicht mehr mit Opuszahlen versehen und nannte sie bloße „compositorische Fingerübungen, da man doch nicht den ganzen Tag lesen kann“. Unter diesen im Werkverzeichnis von Franz Trenner (TrV) aufgelisteten Stücken mögen tatsächlich einige als dem Konzertrepertoire entbehrliche Produkte einer Beschäftigungstherapie bzw. als Gelegenheitsarbeiten zu werten sein. Zwei jedoch sind Gipfelwerke unter den Kompositionen von Richard Strauss und in der Musik des 20. Jahrhunderts: die Vier Letzten Lieder aus dem Jahr 1948, TrV 296, und die Metamorphosen für 23 Solostreicher aus dem Jahr 1945, TrV 290.

Während der Arbeit an den Metamorphosen schrieb Strauss, er „schmiere – zur Betäubung – weitere Werkstattarbeiten, u.a. ein Stück für 23 Solostreicher“. Schon im August 1943 hatte er erklärt: „Aber man kann doch nicht immer müßig sitzen auch wenn man nichts wichtiges zu sagen hat.“ Solche und viele ähnliche Äußerungen sind Beispiele für den Jargon der Uneigentlichkeit, den viele der schriftlichen Äußerungen des Komponisten prägen, und, auf die Metamorphosen bezogen, nur eine Pose: Es muss auch dem Komponisten, der nach außen jede Auskunft über den „Sinn“ seines Werkes verweigerte, klar gewesen sein, dass der ernste Ton dieser Musik weit von dem der davor und danach entstandenen Fröhlichen Werkstatt entfernt ist. Richard Strauss hatte mit dieser Musik durchaus Wichtiges zu sagen.

„Eine Suite in der Dauer von 16-20 Minuten“

II. Die Entstehungsgeschichte der „Metamorphosen“

Die Metamorphosen sind eine Auftragskomposition, entstanden für das von Paul Sacher dirigierte Collegium Musicum Zürich. „Der Auftrag an Strauss“, so berichtet Willi Schuh, „wurde von Karl Böhm nach einer Besprechung zwischen Sacher, Böhm und mir im August 1944 im Waldhaus Sils-Maria übermittelt.“ Das geschah zunächst telefonisch, in einem Brief vom 28. August setzte Böhm nach: „Überdies wiederhole ich meine mündliche Durchsage, nach der das Collegium musicum Zürich Sie bittet eine Suite für Streicher (Kleine Besetzung 6/6/4/4/2 Spieler) in der Dauer von ca. 16-20 Minuten zu schreiben.“ (Über jede dieser Vorgaben setzt sich Strauss dann letztlich hinweg: Dass er keine „Suite“ – eine tendenziell „leichtere“ Gattung – schreibt und die verlangte Zeitdauer erheblich überschreitet, sind Indizien für ein großes Gestaltungs- und Ausdrucksbedürfnis und für ein die Erfüllung eines Auftrages weit überschreitendes Engagement und Interesse.)

„Anfang Oktober 1944“ – so Willi Schuh weiter – „teilte Böhm mir mit, Strauss habe die Anregung, ein Streicherstück zu schreiben, sympathisch aufgenommen. In seinem Brief vom 30. September 1944 an Karl Böhm sprach übrigens der Komponist noch von einem ‚Adagio für etwa 11 Solostreicher, das sich wahrscheinlich zu einem Allegro entwickeln‘ werde. Zu dieser Zeit kann also die Komposition des Werkes noch nicht sehr weit fortgeschritten gewesen sein. Die Vollendung der Skizze (Particell) teilte Strauss mir am 8. März 1945 mit.“ Auch Beginn und Abschluss der Arbeit an der Partiturreinschrift der Metamorphosen sind durch Strauss’ handschriftliche und in die gedruckte Fassung übernommene Einträge eindeutig geklärt: Die Partitur wurde begonnen am 13. März 1945 und am 12. April beendet.

Damit stehen die zeitlichen Abläufe im Groben fest – tatsächlich bleiben aber eine Reihe von Problemen ungeklärt:

- die Bedeutung und der Umfang der vor der Arbeit am Particell fixierten Ideen und Entwürfe,

- die Unstimmigkeiten in der Besetzung: Böhm 22 Spieler, Strauss (im September 1944) 11 Solostreicher, Metamorphosen letztlich 23 Solostreicher,

- die Rolle im Entstehungsprozess der sogenannten „Urfassung“ für sieben Streichinstrumente, die 1994 in Garmisch-Partenkirchen uraufgeführt wurde.

Was an Anregungen und Vorarbeiten dem Particell und der Partitur vorausging, wird sehr unterschiedlich dargestellt und bewertet. Wiki erzählt zum Beispiel: „Im Herbst 1944 nahm Strauss, vermittelt über den Musikwissenschaftler Willi Schuh, einen Kompositionsauftrag Paul Sachers an und notierte als Ausgangsidee ‚Trauer um München‘ in sein Skizzenbuch, auf das er 1945 zurückgriff. Besonders die Zerstörung des Münchner Nationaltheaters, seiner langjährigen Wirkungsstätte, vom 3. auf den 4. Oktober 1943 erschütterte ihn.“ – Der Zusammenhang mit „München“ und München ist von Birgit Lodes, die Zugriff auf die Skizzenbücher hatte, bereits 1994 überzeugend zurückgewiesen worden: Die Notiz „Trauer um München“ bezieht sich auf den Minore-Mittelteil eines „München“-Walzers, den Strauss als „Gelegenheitswalzer“ 1939 komponiert hatte und nun als „Gedächtniswalzer“ überarbeitete. Strauss hatte – wie fast immer – in einem Skizzenbuch Entwürfe für voneinander unabhängige Kompositionen notiert. Auch der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Bombardement auf München und den Metamorphosen ist konstruiert: Bereits 1943 war München häufigen Bombenangriffen ausgesetzt; die Zerstörung des Münchner Nationaltheaters kann also nicht der unmittelbare Anlass zur Komposition der Metamorphosen gewesen sein.

Auf dem oder im Skizzenbuch von 1944 findet sich, von Strauss’ Hand, eine Abschrift des Goethe-Gedichts „Niemand soll sich selber kennen“ und ein Entwurf zu seiner Vertonung. Für Timothy L. Jackson (und die vielen, die von ihm oder von denen, die von ihm abgeschrieben haben, abgeschrieben haben) sind dieses Gedicht bzw. die Kompositionsskizzen dazu die wahre Keimzelle der Metamorphosen. Die Skizze stehe in C-Dur, das allerdings von e-Moll- und c-Moll-Elementen überlagert werde. Die Dreiklänge e-Moll und c-Moll seien aber jeweils durch die Verschiebung nur eines Halbtons nach C-Dur umzuwenden: Eben diese harmonischen Verbindungen seien das „Metamorphosen-Motiv“, das in beiden (in der Skizze und in den Metamorphosen) wirksam werde.

Ich füge hier die ersten Takte der von Mr Jackson mitgeteilten zwölftaktigen Skizze mit einem Auszug der ersten zehn Takte der Metamorphosen zusammen:

Die Parallelen, die der Autor zwischen den von ihm mitgeteilten Skizzen und Strauss’ späterer Komposition zu sehen glaubt, sind haltlos. Letztlich beruhen sie auf eineinhalb Akkorden: Beide beginnen, bei völlig anderer Melodik und Rhythmik, mit einem e-Moll-Akkord, in den Skizzen folgt ein C-Dur, in den Metamorphosen zehn Takte später ein c-Moll-Akkord. Schon die Tonartzuweisungen sind willkürlich. Die ersten vier Takte der Skizze tendieren nach e-Moll. Dass der erste Teil der Metamorphosen keine Vorzeichen trägt, bedeutet nicht, dass er in C-Dur steht, sondern eher, dass es sich um tonartlich unbestimmte Musik handelt: Die erste identifizierbare Kadenz führt nach c-Moll, eine nach C-Dur führende harmonische Wendung gibt es sowenig wie einen C-Dur-Akkord. Auch der zeitliche Zusammenhang, also „Jacksons zentrale These, Strauss habe die Skizze des Goetheliedes ‚Niemand wird sich selber kennen‘ zeitlich unmittelbar vor der ersten Skizze zu den Metamorphosen notiert“, ist „nicht nachweisbar“ (Birgit Lodes).

Strauss hat seine in zahlreichen Skizzenbüchern festgehaltenen Ideen und Entwürfe, auch die zu den Metamorphosen, nicht datiert. Es ist also durchaus möglich, dass Strauss nach dem Erhalt des Auftrags aus der Schweiz auf eine bereits begonnene Komposition zurückgriff, die er dann zu der endgültigen Fassung aus- und umarbeitete – nicht jedoch auf den Gedächtniswalzer oder die begonnene Goethe-Vertonung.

1990 kaufte die Bayerische Staatsbibliothek München aus Schweizer Privatbesitz ein Particell, das Strauss mit „Metamorphosen. / Andante / Andante (für 2 Violinen, 2 Bratschen, 2 Celli 1 Contrabaß) / Richard Strauss“ überschrieben und mit 31. März 1945 datiert hat. Strauss hat also gegenüber Willi Schuh, der auf die Fertigstellung des Werkes ungeduldig wartete, offenbar etwas geschummelt und über zwei Wochen gleichzeitig am Particell und an der endgültigen Partitur gearbeitet (was bei ihm eher die Regel als die Ausnahme war). Birgit Lodes hat das Particell genau untersucht und festgehalten, dass Strauss eine kammermusikalische „Urfassung“ zwar begonnen, aber nie ausgeführt hat, da er „bereits im Particell von der kleinen Besetzungsidee Abstand nahm“. Immerhin macht diese Besetzung die These eines Rückgriff auf eine bereits begonnene Komposition (die keineswegs Metamorphosen hieß) nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich: Selbst der eigenwillige Strauss hätte auf einen Kompositionsauftrag für Streichorchester nicht mit einem Stück für sieben Solisten reagiert. Die Zwischengröße „etwa 11 Solostreicher“ wäre demnach ein Durchstieg zur endgültigen Konzeption, für die es kaum Vorbilder gab und die Strauss darum erst nach und nach klar geworden sein mag. „Es war eben“, so der Uraufführungsbericht Willi Schuhs, „bisher niemanden in den Sinn gekommen, für ein Ensemble von 23 Streichern ein größeres sinfonisches Werk zu schreiben. Strauss ist als Einundachtzigjähriger genau so gut wie zur Zeit der sinfonischen Dichtungen, der ‚Salome‘ und der ‚Ariadne auf Naxos‘ wieder einmal derjenige, der sich auf Bahnen begibt, die vor ihm keiner betreten hat.“

Die Übersendung der Partitur nach Zürich schien „unter den damaligen Verhältnissen [im Frühling und Sommer 1945] nicht ratsam“. Erst als das Ehepaar Strauss im Oktober 1945 in Baden bei Zürich eintraf, übergab der Komponist die Partitur Willi Schuh, der dann auch den persönlichen Kontakt zum Auftraggeber und Uraufführungsdirigenten Paul Sacher herstellte. – Am Vorabend der Uraufführung besucht Strauss eine Probe, in der der Zweiundachtzigjährige einen Durchlauf des Stückes offenbar sehr eindrucksvoll dirigiert. „Er zeigt sich vital, wenn auch schon von beginnender Schwerhörigkeit behindert.“ Am 25. Januar 1946 dirigiert Paul Sacher die Uraufführung: „ein musikalisches Ereignis erster Ordnung“, „eine Meisterleistung an Präzision, Klangschönheit und Ausdruckskraft“.

Durch das Strauss-Schrifttum zieht sich als ein erstaunlich roter Faden die Behauptung, Strauss sei der Uraufführung ferngeblieben. Timothy L. Jackson hält die Metamorphosen für eine „confession“, genauer: ein Eingeständnis, in der Nazizeit persönlich schuldig geworden zu sein, und glaubt, dass Strauss wegen des ihn quälenden Schuldbewusstseins auf einen Besuch des Konzerts verzichtet habe. Nur eines der Argumente gegen diese mir fragwürdig erscheinende Interpretation ist die Tatsache, dass Strauss – wie zweifelsfrei feststeht – sehr wohl an der Uraufführung teilnahm: „Als nach kurzer Stille der Beifall einsetzte, erhob sich der greise Meister, worauf ihm wärmste Ovationen zu Teil wurden.“

„Etwas musikalischer Nachlass, überflüssige absolute Musik“

III. Der Untertitel „Studie für 23 Solostreicher

Titel und Untertitel kamen sehr spät. Am 8. März 1945 teilt Strauss Willi Schuh die Beendigung der Skizze mit und spricht von einem „Streicherstück“. Am 10. Mai heißt es: „Ich habe nun die ‚Metamorphosen, Studie für Solostreicher 23stimmig‘ vollendet“, beide Titel wurden also offenbar in den zwei Monaten zwischen diesen beiden Briefen gefunden.

„Studie“ ist kein wirklich definierter musikalischer Gattungsbegriff. Meist ist „Studie“ ein Synonym für „Etüde“, es gibt aber auch Studien kompositionstechnischer Probleme wie zum Beispiel „Kontrapunktische Studien“ und Stücke aus der Studienzeit, etwa Anton Bruckners „Studiensymphonie“ in f-Moll aus dem Jahre 1863. Was „studierte“ der 81-jährige Richard Strauss?

Eines von Strauss’ Markenzeichen ist der gekonnte Umgang mit den Möglichkeiten eines großen sinfonischen Apparates. Seine Instrumentationskunst wird als „virtuos“ gerühmt, sein Orchesterklang als üppig und schwelgerisch bezeichnet. Selbst Theodor W. Adorno zeigt sich in seinem – sehr witzigen, aber sehr kritischen – Strauss-Essay begeistert und beschreibt fasziniert die eine und die andere Stelle: „Die Werke Straussens sind ein Kompendium solcher Künste, das jeder innehaben muß, der nach ihm komponieren will.“ Dabei legte der Komponist auf die differenzierte Behandlung des Streicherapparates durch Soli, vielfache Stimmteilungen, besondere Kopplungen ebenso Wert wie auf den effektvollen Einsatz der unterschiedlichen Spieltechniken. Die Entwicklung zu einer fortschreitenden Ausdifferenzierung der Streicher lässt sich anhand der „Tondichtungen“ von Macbeth bis zur Alpensinfonie gut verfolgen. In Don Quixote treten zu den drei „Rolleninstrumenten“ Solovioline, Solobratsche, Solocello vielfach geteilte Tutti-Streicher; die zwölf Bratschen spielen in der zweiten Variation (Ziffer 22) tatsächlich jede einen eigenen Part.

Die Besetzung mit 23 solistischen Streichern setzt also ein besonderes Interesse des Komponisten fort, das er nun in radikaler Form weiter verfolgt. Erstaunlich ist, dass er sich innerhalb der Beschränkungen einer reinen Streicherbesetzung noch weiter beschränkt und als Spieltechniken fast ausschließlich Legato und Detaché einsetzt. Es gibt vier Kontrabass-Pizzikati, Streichinstrumenten-spezifische Effekte wie Spiccato, Col legno, Tremolo, Con sordino etc. kommen nicht vor.

Gerade angesichts dieser reduzierten klanglichen Möglichkeiten ist die Sorgfalt und Phantasie, mit der der Komponist seine 23 Solostreicher disponiert, bewundernswert. Während die Klangfarbe als bedeutsamer Parameter zurücktritt, werden die Bewegungen im Tonraum und die Erweiterung bzw. Verringerung der Besetzungsstärke konsequent als Ausdrucksmittel und Gliederungsmittel eingesetzt: Der Klang der ersten 25 Takte wird im wesentlichen von den Celli getragen, ergänzt durch (fast immer nur einen) Kontrabass und (für die Präsentation des zweiten und dritten Themas jeweils zwei hervortretende) Bratschen. Mit der das Anfangsmotiv erweiternden Melodie setzen in T. 26 – sehr anrührend – die Geigen zum ersten Mal ein, über sehr gelichteten Celli und Bässen: Das Klangbild verändert sich deutlich. Neben solchen auffälligen Registerwechseln führen immer neue Zusammenstellungen und Kombinationen zu einem erstaunlichen Farbenreichtum innerhalb eines Klangideals, das insgesamt von Homogenität geprägt ist. Immer wieder arbeitet der Komponist der individuellen instrumentalen Klangfarbe, den unterschiedlichen Klangcharakteren von Geige, Bratsche, Cello entgegen, indem er Einzelstimmen des Tonsatzes durch Instrumentenkopplungen realisiert. Hier nur zwei Beispiele: T. 64/65 spielen zwei Geigen, zwei Bratschen und ein Cello das neu einsetzende vierte Thema; in T. 82 spielen eine Geige, drei Bratschen, ein Cello die neue Melodie, die harmoniegebenden oder ornamentalen Nebenstimmen sind dagegen solistisch besetzt. Das Tutti spielt eine vergleichsweise geringe Rolle: Nur in 58 der 510 Takte werden alle 23 Instrumente eingesetzt, am Schluss von Steigerungen und in den letzten Takten des Stückes.

Die von Karl Böhm übermittelten Vorgaben des Auftraggebers zielten ja auf eine „kleine Besetzung 6/6/4/4/2 Spieler“. Strauss komponiert aber für die Besetzung 5/5/5/5/3, schränkt also die hohen Register ein und stärkt die tieferen, will also einen dunkleren Klang. Tatsächlich verzichtet er in den umrahmenden Adagio-Abschnitten fast völlig auf die hohen Register der Violinen und schreibt immer wieder kompakte Klänge in tiefer Lage. (Der von Strauss geforderte dritte Kontrabass spielt zwar nur in 121 von 510 Takten, hat aber trotzdem, z.B. beim Eroica-Zitat kurz vor Schluss, eine bedeutende Aufgabe.)

Es gibt keine Stelle, in der jeder der 23 Solostreicher tatsächlich solistisch (also: einen individuellen Part) spielt, wie es zur Gestaltung von Klangflächen etwa in der Art der „Nacht“ zu Anfang und Ende der Alpensinfonie erforderlich wäre. Das besondere Interesse des Komponisten gilt der ausdrucksvollen und innerhalb des gegebenen Spektrums farbenreichen Realisierung eines Tonsatzes, der in dem vorangehenden Particell meist noch auf sieben Stimmen beschränkt war.

„Studie“ ist ein Begriff, der auf technische Aspekte des Komponieren hinweist (zu einem weiteren solchen Aspekt vergleiche das Folgekapitel). Mit ihm enthält sich Strauss jedes Hinweises auf den Ausdrucksgehalt der Komposition und weist ein programmhaftes Verständnis der Musik im Vornherein zurück. (Während der Arbeit hatte er, ebenso neutral, von einem „Adagio“ gesprochen). Im Sommer 1946 schrieb er an Walter Thomas: „Etwas musikalischer Nachlass, überflüssige absolute Musik: 2 Sonatinen für 16 Bläser, ein Streicherstück, Oboen-Konzert.“ Die ironisierende Kennzeichnung „überflüssig“ verdankt sich Strauss’ Überzeugung, dass die „absolute Musik mit den letzten Beethoven-Quartetten geendet“ sei. An der Kennzeichnung als „absolut“ bestehen jedoch keine Zweifel, so dass die phantasievollen „poetischen“ Deutungen, an denen es im wissenschaftlichen und populären Strauss-Schrifttum nicht mangelt, auch Strauss’ eigener Aussage nach in Zweifel gezogen werden müssen.

„Ich arbeite so still für mich (nach Goethes erlauchtem Vorbild)“

IV. Der Titel „Metamorphosen“

In zeitlicher Nähe des Strausschen Werkes sind einige Werke entstanden, die das Wort „Metamorphose“ im Titel tragen: 1943 schreibt Paul Hindemith im amerikanischen Exil die „Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber“, 1951 komponiert Benjamin Britten seine „Six Metamorphoses after Ovid“ for Solo-Oboe. Die zweite „Metamorphosensinfonie“ Martin Scherbers entsteht 1951/52. Alle diese Werke beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte des Begriffs, die ich kurz skizziere, um dann zu fragen, wie er von Strauss verstanden und gebraucht wird.

- Hindemith gebraucht den Begriff (im englischen Originaltitel im Singular) in der allgemeinen Bedeutung „Umwandlung – Umgestaltung“: Die Originale Carl Maria von Webers will er nicht nur instrumentieren, sondern auch erweitern und dem eigenen musikalischen Stil anpassen.

- Bei Britten ist der Bezug auf Ovids Metamorphosen-Dichtungen nicht nur im Titel evident: Der Komponist überschreibt seine Stücke selbst mit einer Zusammenfassung von Ovidschen Dichtungen, das dritte Stück zum Beispiel beschäftigt sich mit „Niobe who, lamenting the death of her fourteen children, was turned into a mountain“ (bei Ovid im Sechsten Buch die Verse 146 bis 312).

- Scherber, der in seiner Zweiten Sinfonie eine „konsequente Metamorphosen-Musik“ realisieren will, bezieht sich offenbar auf Goethe, dessen Metamorphosenbegriff er vor allem in der Überformung durch Rudolf Steiner kannte.

Richard Strauss hatte 1938 mit Daphne eine Oper frei nach Ovid herausgebracht, die Ovidschen Texte werden ihm aufgrund seiner humanistischen Bildung in Teilen bekannt gewesen sein. Die ovidisch-mythologischen Bezüge spielen aber allenfalls im Hintergrund eine Rolle, eine musikalische Umsetzung einer der alten Metamorphosegeschichten war nicht beabsichtigt und ist nicht realisiert.

In der Deutung von Timothy L. Jackson versucht Strauss mit seinem Werk, „die Ursachen des Krieges zu ergründen, und sieht in diesem einen Akt, der aus der bestialischen Natur des Menschen entspringt. Kurz gesagt, kehrt Strauss die klassische Metamorphose um und erkennt stattdessen das gefährliche Potenzial der Menschheit, den niedrigsten tierischen Instinkten zu verfallen.“ Ausgehend von seinen (im zweiten Kapitel geschilderten) die Harmonik betreffenden Thesen sieht Jackson diese umgekehrte Metamorphose schon tonsymbolisch verwirklicht: Der Mensch ist göttlichen Ursprungs, „represented by the ‚perfect’ C Major“. Das göttliche C-Dur werde aber verschleiert, verzerrt und letztlich vernichtet durch das abschließende c-Moll, „the negation of the divine in man“.

Man mag das erhellend finden oder eher trivial, muss sich aber in jedem Fall darüber im klaren sein, dass dieser besonders im amerikanischen Musikschrifttum immer wieder aufgegriffene Ansatz absolut spekulativ ist. Oben habe ich bereits darauf hingewiesen, dass das Fehlen von Vorzeichen im ersten Adagio der Metamorphosen nicht bedeutet, dass die Musik in C-Dur steht, dass C-Dur also keineswegs der Ausgangspunkt der Komposition ist. Nur die Tonartzuweisung durch Mr Jackson erzeugt also den „colossal struggle“ zwischen C-Dur und c-Moll, die Musik does not struggle. Jenseits der damit fragwürdig gewordenen Tonartensymbolik kann Jacksons Deutung durch eine Analyse dessen, was kompositorisch der Fall ist, keine Stütze erhalten. Und auch dies kleine, aber keineswegs nebensächliche Detail spricht gegen die These von der umgekehrten Metamorphose: das Plural-n in „Metamorphosen“.

Schon die allgemeine Bedeutung „Umwandlung – Umgestaltung“ ist – wie weiter unten zu zeigen sein wird – für Strauss’ Musikstück ergiebig. Kaum je wird eine musikalische Gestalt nur „wiederholt“, jede wird einem Prozess ständig ständiger Umwandlung und Umgestaltung unterworfen. Bevor es – im gleich Folgenden – um Goethes Verständnis von Gestaltung und Umgestaltung geht, bevor – in späteren Kapiteln – Strauss’ Methoden der musikalischen Gestaltung und Umgestaltung untersucht werden, noch ein kurzer Exkurs zum Begriff der Verwandlung.

Für die von Strauss und Hugo von Hofmannsthal geschriebenen Opern „lässt sich ein bestimmtes Grundsujet benennen, das alle sechs Werke auf einer höheren Ebene zu einer Einheit verbindet: Verwandlung“ (Adrian Kech). Exemplarisch für diese Idee der Verwandlung ist das Geschehen in Ariadne auf Naxos. Hofmannsthal legt sämtlichen Protagonisten der Oper das Wort „Verwandlung“ in den Mund und erläutert (in einem Brief an den offenbar etwas uneinsichtigen Strauss) „mit einigen Sätzen die Idee und den Gehalt dieser kleinen Dichtung“: Die von Theseus verlassene, trauerstarre Ariadne hält einen plötzlich auf der Insel erscheinenden Fremden für den ersehnten Todesboten. Aufgrund dieses Missverständnis öffnet sie sich dem anderen, dieser „zaubert ihr in dieser Welt das Jenseits hervor, bewahrt und verwandelt sie zugleich“. Und der Fremde – niemand anders als Bacchus, der sich eben der Zauberin Circe „unverwandelt“ entzogen hat – wird durch diese Begegnung mit dem „Wesen, das er lieben kann“ zum Gott. Für das Konzept der gegenseitigen Verwandlung fand Hofmannsthal den spektakulären Begriff „allomatisch“. – Hier ist nur festzuhalten, dass der Begriff „Metamorphose“ im Briefwechsel Hofmannsthal-Strauss für diesen seelischen, an den Bühnenfiguren demonstrierten Vorgang keine Rolle spielt, zweitens dass dieser Begriff bei Goethe zunächst und vor allem eine naturwissenschaftliche Bedeutung hat. Was den Protagonisten der Opern von „Ariadne“ bis „Arabella“ widerfährt, ist eine „Verwandlung“, keine „Metamorphose“ – wie hartnäckig diese Gleichsetzung im Feuilleton oder im Programmheft auch wiederholt werden sollte.

Dass Strauss ein ausgewiesener Goethe-Kenner war, ist bekannt. „His command of Goethe“, schreibt Charles D. Youmans, sei legendär gewesen. Offenbar arbeitete sich Strauss in seinen letzten Jahren (also auch in der Entstehungszeit der Metamorphosen) durch die Propyläen-Ausgabe der Goetheschen Werke durch. Er habe alles gelesen bis auf die „Farbenlehre“, erzählt die Schwiegertochter; er habe alles mindestens zweimal gelesen, die „Farbenlehre“ allerdings nur einmal, erzählt der Enkel. Goethe ist für Strauss viel mehr als bildungsbürgerliches Decorum. Neben den offenbar existentiell bedeutsamen Erfahrungen bei der Lektüre muss Strauss eine gewisse Seelenverwandtschaft mit dem „erlauchten Vorbild“ gefühlt haben – und in der Tat gibt es ja einige auffällige biographische Parallelen.

Belege dafür, dass Strauss sich z.B. mit der „Metamorphose der Pflanzen“ auseinandergesetzt hat oder ein vertieftes Verständnis von Goethes einschlägigen Schriften besaß, konnte ich nicht finden – das bedeutet aber keineswegs das Gegenteil. (Strauss neigte ja nicht dazu, die Inhalte seiner Lektüreerfahrungen zu thematisieren.) Die Annahme, dass Strauss wusste, was er tat, als er seinem Stück seinen Titel gab, ist schließlich nicht abwegig.

Johann Wolfgang von Goethe führten seine Anstrengungen, „in den verschiedenen Wissenschaftszweigen Entwicklungsformen und Gesetzmäßigkeiten auszumachen und durch Vergleich zu typischen Formen zu gelangen“, zum Begriff der Metamorphose als einer „Chiffre für naturhafte Vorgänge, für Veränderungen und Umbildungen auf nahezu allen Feldern“ (Hans Kloft). Am bekanntesten wurde die Metamorphose der Pflanzen, die Goethe in einer wissenschaftlichen Abhandlung und in einem Lehrgedicht erläuterte. Tatsächlich passt die Vorstellung eines Pflanzenhaft-Wuchernden – als Metapher für bestimmte Aspekte der kompositorischen Gestaltung, nicht etwa als „Programm“ – nicht schlecht zu Strauss Komposition. Ein Kernsatz aus Goethes Lehrgedicht ist, auf die thematischen Gestalten angewendet, eine anschauliche Beschreibung der Musik: „Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der andern“. Erfahrungen bei der analytischen Auseinandersetzung mit den Metamorphosen scheinen bei Goethe vorweggenommen, wenn dieser sagt, „daß bei verschiedenen Pflanzen [also: thematischen Gestalten bzw. Umgestaltungen], Haupt- und wesentliche Teile fehlen oder vielmehr zu fehlen scheinen, sich unserm Auge entziehen oder in so abweichenden Gestalten gegenwärtig sind daß wir sie schwer zu erkennen imstande sind oder wenn wir sie auch erkennen sie kaum dafür anzugeben wagen, der genauste Zusammenhang und die wunderbarsten Übergänge eines Teils in den anderen liegen uns in dem ganzen Pflanzenreiche vor Augen“. (Übrigens hat schon Goethe seine Idee der Urpflanze als kreativen Impuls verstanden, als „Modell und Schlüssel“ die auch dazu dienen konnte, Pflanzen „ins Undenkliche zu erfinden“, d.h. zu imaginieren, die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten“.) Und die Assoziation des Pflanzenhaft-Wuchernden begegnet nicht selten insbesondere in der populären Literatur zu den Metamorphosen – hier ein besonders schönes Beispiel aus Alex Ross’ Bestseller „The Rest is Noise“: „Kontrapunktlinien wuchern wie wilder Wein an der Wand einer verfallenen Villa.“

Ob nun Goethe-Verehrung oder ein vertieftes Verständnis von dessen Metamorphosenlehre bestimmend war: Es lässt nicht nicht genau ermitteln, wann Strauss sich zu dem Titel entschloss – auf jeden Fall nicht vor dem Beginn der kompositorischen Arbeit. Der Titel ist also keineswegs für die metamorphosenhafte motivisch-thematische Arbeit des Stückes ursächlich, in dem Strauss auch andere in seinen Tondichtungen bewährten Verfahrensweisen (Arbeit mit durch Substanzgemeinschaft verbundenen Themen, melodische und polyphone Kombinationen, Steigerung in wellenartigen Verläufen) benutzt und weiterführt. Da einerseits die Bindung an ein Programm oder ein Libretto fehlt, andererseits die Bedingungen des Kompositionsauftrags und selbst-auferlegte Beschränkungen markante instrumentale Profilierungen und die Arbeit mit starken Klangfarbenkontrasten verhindern, rücken die thematischen Prozesse als solche in den Vordergrund. Als Titel bietet sich daher ein Wort an, das diese Prozesse benennt, und zwar nicht ein fachsprachlich-sprödes, sondern eines, das mit Wohlklang, Autorität und einem großen Horizont von Denkmöglichkeiten daherkommt. Eben dieses Wort gab Goethe, von dem Strauss gerade wieder die berühmten Gedichte von der „Metamorphose“ der Pflanzen und Tiere gelesen hatte, dem Komponisten an die Hand.

Wer immer sich wie auch immer zu den Metamorphosen geäußert hat: Darin, dass dieses Stück von bewegender Ausdrucksstärke ist, stimmen alle überein. Ernst Krauses Formel, Strauss’ Musik sei „nicht eine Kunst des Ausdrucks, sondern eine der Darstellung“ ist ebenso schlagkräftig wie undifferenziert – und für die Metamorphosen einfach falsch. In einer Skizze notiert sich Strauss für den Fortgang der Komposition: „von da auf tragisch Adagio-Schluss in Wehmut“ (vgl. Kapitel VIII). Vielleicht liegt hier noch ein weiterer, letzter Aspekt der Titelfindung verborgen: Indem der Komponist den Akzent auf den Gestaltenwandel als einem inneren Moment der Komposition legt, distanziert er sich von ihrem Ausdrucksgeschehen und verbirgt, wie ernst es ihm mit diesem Stück ist – das er ja als „überflüssige absolute Musik“ abtat. Für den Ironiker Strauss ist der Titel also auch ein Versteck.

„Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der andern“

V. Die thematischen Gestalten der „Metamorphosen“

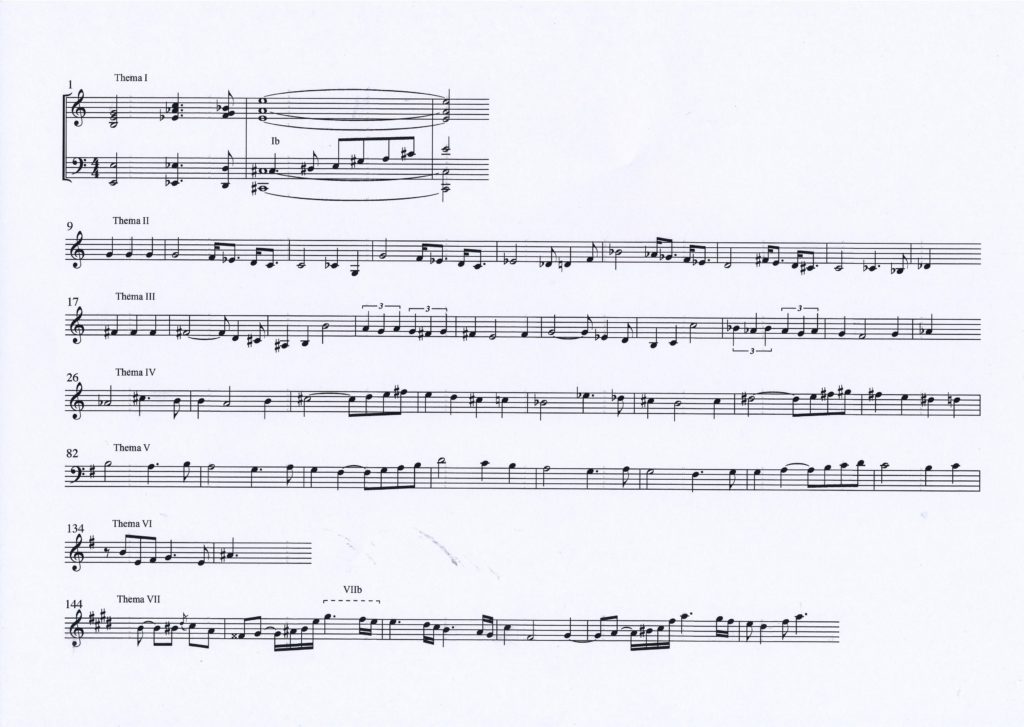

Willi Schuh identifizierte 1946 in seinem Uraufführungsbericht sechs Hauptthemen der Metamorphosen, die „über die Kontraste hinweg durch Substanzgemeinschaft aufeinander bezogen bleiben“. Ich übernehme diese „Zusammenstellung der wichtigsten Werkgedanken“, die ich allerdings geringfügig modifiziere und erheblich, unter anderem um ein weiteres Hauptthema, erweitere.

Diese sieben Themen sind in vielfacher Weise untereinander motivisch vermittelt:

- Thema I, IV und V beginnen mit demselben Rhythmus (Halbe – punktierte Viertel – Achtel).

- Die letzten beiden Takte von Thema II sind eine Variante der ersten beiden Takte von Thema I.

- Thema II und III haben das Dreiviertel-Auftaktmotiv gemeinsam (übrigens beim ersten Auftreten auch die Instrumentation).

- Thema I und VI teilen sich dasselbe durch einen Tritonussprung bestimmte Motiv.

- Thema IV ist eine Erweiterung von Thema I zu einer Vier- bzw. Achttaktgruppe.

- Themen III und IV sind gleich aufgebaut: Die zweite Viertaktgruppe ist jeweils die Wiederholung der ersten eine Sekunde höher.

- Thema III und IV arbeiten mit demselben Vorhaltsmotiv: vergleiche T. 21 und 25 mit T. 27 und 31.

- Der Spitzenton und das Ende der ersten Viertaktphrase von Thema III (Takt 19, letzte Note, und T.21/22) ergeben, zusammengezogen, den Beginn von Thema VI.

- Thema IV und Thema V enthalten dieselbe Überbindung mit drei folgenden aufsteigenden Achteln.

- Thema VII enthält zweimal das Motiv Ib, eine mit Zwischennoten angereicherte Akkordbrechung aufwärts.

Die Grenzen zwischen den thematischen Gestalten verschwimmen; die zugrundeliegende Konzeption zielt weniger auf eine deutliche individuelle Charakteristik und starke Kontrastierung, sondern auf Verwandtschaft.

Die Themen I bis VII ziehen sich, zumindest mit einigen ihrer motivischen Bestandteile, durch das gesamte Stück. Daneben gibt es Themen oder Motive, die nur in einzelnen Abschnitten der Komposition bedeutsam werden:

- Motiv VIII ist mitbestimmend für die Episode von T. 82 bis 133, in der das Thema V eingeführt und entwickelt wird.

- Motiv IX, mit anderen Themen und Motiven durch die Synkope und das Vorhaltsmotiv verwandt, begegnet in demselben Abschnitt, in T. 99 bis 125.

- Motiv X, das mit Thema III die charakteristische Synkope teilt, spielt eine große Rolle in dem von Thema VII dominierten Abschnitt T. 145 bis 196.

Die Themen des ersten Abschnitts sind im Vergleich zu den folgenden noch von größerer Prägnanz und individueller Charakteristik: das erste durch den doppelten Quartsprung und die ungewöhnliche Harmonik, das zweite durch den lombardischen Rhythmus, das dritte durch die Synkope, den Oktavsprung und die Vierteltriolen, das vierte durch die Vorhaltbildungen. Eine solche ausgeprägte Formulierung fehlt dem Thema V und vor allen dem Thema VII; dies letztere erscheint aus mehreren Motiven bzw. deren Sequenzierungen zusammengesetzt. Es wäre allerdings voreilig, dem Komponisten den – immer mal wieder erhobenen – Vorwurf der Uninspiriertheit oder eines Nachlassens der melodischen Erfindungsgabe zu machen: Im Verlauf der Komposition wächst auch diesen Einfällen eine große Ausdruckskraft zu. Motiv VIIb, eigentlich eine Allerweltsphrase, zeigt bei den Steigerungen gegen Ende des Mittelteils eine enorme Energie.

Die Grenze zwischen Motiv als einer identifizierbaren musikalischen Gestalt und „bloßer“ Figuration ist fließend und mitunter kaum zu ziehen. Ist Motiv XI, das von der ersten Violine in T. 95 gespielt und in T. 96 vom ersten Cello und in T. 97 von der zweiten Violine aufgegriffen wird, wirklich thematisch oder „nur“ eine Spielfigur bzw. ein Ornament? Sind die Motive XII und XIII Spielfiguren, die vorübergehend auftauchen und dann wieder verschwinden, oder sind es Umformungen einer prägnanten thematischen Gestalt (nämlich Ib)?

Die Vielzahl der sich ständig verändernden Themen, Motive, Figuren, Ornamente einerseits, die beschriebenen Substanzgemeinschaften und die blasse individuelle Charakteristik einiger Themen andererseits führen tendenziell, vor allem im ausgedehnten Mittelteil, zu einem „gestaltlosen Hören“. Dass die motivischen Bausteine die Konstruktion des Ganzen bestimmen sollen, entspricht aber einem Ideal der Konzentration, das Strauss gar nicht teilt: Sein Ideal ist die Fülle.

“Nichts ist verheerender als die Modelle“

VI. Überlegungen zur Form

Es ist verwirrend, was das Musikschrifttum an Hypothesen, die Form der Metamorphosen betreffend, anbietet: Das Stück sei eine „unentwegte Variationskette“, eine Mischung „aus der strengeren Variation mit der freieren Form der Phantasie“, eine „lose Sonatenform“ beziehungsweise ein „loses Rondo“…

In ihrer Arbeit „Reconsidering Strauss’s Metamorphosen“ gibt Emily Tan eine recht spitzfindige Analyse der Form des Stückes. In den Metamorphosen realisiere der Komponist eine unkonventionelle Sonatenform, die sich zum ersten Mal beim Einsatz des zweiten Themas (gemeint ist T. 82) enthülle. Hier offenbare sich eine „Struktur der Verheißung“, die die tonale Unsicherheit und die Unentschlossenheit verschiedener musikalischer Möglichkeiten des ersten Abschnitts (durch einen Dur-Triumph) erlöse und in eine Ganzheit von Form und Inhalt überführe. Die Sonatenform biete sich an diesem Punkt als mögliches Verfahren an, die tonalen und strukturellen Schwächen des Beginns zu überwinden; der tatsächlich Fortgang (dessen Reprise die Reihenfolge der Themen umkehre) weise die „Struktur der Verheißung“ aber zurück. Damit werde die utopische Vision, die die emotional aufgeladene Musik der späten Romantik beinhalte, zurückgewiesen. Das Stück beweise, dass die Sonatenform als Quelle der ästhetischen Erlösung für die moderne Ära ungeeignet sei. Damit seien die Metamorphosen keine nihilistische Geste, kein Werk der Trauer; Strauss habe in diesem Stück die Notwendigkeit einer Erneuerung der musikalischen Sprache anerkannt. – Was ich von der hier verkürzt wiedergegebenen (und des theoretischen Unterbaus, der „Elements of Sonata Theory“ von James Hepokoski und Warren Darcy beraubten) Argumentation verstehe, scheint mir überfrachtet zu sein und zu den Überzeugungen des Komponisten nicht recht zu passen. Vor allem aber ist sie ein Beispiel für eine Formanalyse, die die Komposition an einem vorgefundenen Modell misst und die Abweichungen von diesem Modell zur Grundlage der Interpretation macht. Die Begriffe Sonatenform, Exposition, Durchführung, Reprise, Coda sind von vielen Interpreten der Metamorphosen benutzt worden: Immer war die Antwort auf die Frage „Wie verwendet der Komponist die Sonatenform?“ eine andere, stets war der argumentative Aufwand in der Entwicklung der eigenen Theorie und der Zurückweisung der Theorie der anderen außerordentlich. Die alten Formbegriffe bezeichnen Traditionen, die ganz fraglos auch in Strauss’ Metamorphosen wirksam sind. Sie sind aber Mittel der Erkenntnis und nicht Eigenschaften der Sache selbst und scheinen mir im konkreten Fall ein orientiertes Hören, ein Durchdringen des Komponierten eher zu behindern als zu befördern. Nicht umsonst wählte Strauss als Titel und als Untertitel Begriffe außerhalb des etablierten Gattungskanons. Bei den Metamorphosen, bei dieser Studie kommt es darauf an, die Komposition nicht als Abweichung von etwas wahrzunehmen, sondern sich auf die individuelle Konzeption des Stückes einzulassen. – Im Folgenden beschränke ich mich auf das, was zweifelsfrei der Fall ist, auf das, was nicht bestritten werden kann.

Das Stück ist einsätzig, lässt sich jedoch gliedern in drei deutlich voneinander abgesetzte Abschnitte. (Da der dritte Abschnitt das Tempo des ersten wieder aufnimmt und sich auch thematisch auf diesen rückbezieht, läge es nahe, von einer A-B-A-Form sprechen. Das aber wäre ein starres, gewissermaßen architektonisches Formdenken – der dritte Abschnitt ist ja keineswegs eine genaue, auch keine bloß variierte Wiederholung des ersten Abschnitts -, widerspräche der Idee der Metamorphose und wiederholte den Fehler, einen komplexen individuellen Formverlauf einem vorgefundenen Raster zu unterwerfen.)

Der erste Großabschnitt bringt zunächst nacheinander vier thematische Gestalten, zunächst in einem gleichmäßig ruhigen Espressivo. Mit Thema IV (T. 26) wirkt nun das Prinzip, das die weitere Entwicklung bestimmen wird: das Prinzip der Steigerung. Schon im Thema selbst wird dieses Prinzip wirksam: Die zweite Viertaktgruppe ist eine gesteigerte, nämlich erhöhte Wiederholung der ersten. Eine verbreiterte Version des Anfangs (T. 34) – der Tonraum ist erweitert, mezzoforte ist erreicht, es spielen zehn statt wie zu Beginn nur sechs der 23 Solostreicher – wird dann zum Ausgangspunkt neuer Steigerungswellen, an denen sich drei der vier bis hierhin eingeführten Themen beteiligen (nur das mit dem Trauermarsch aus Beethovens Eroica assoziierte, in der Literatur gern als „Hauptgedanke“ des Stücks bezeichnete Thema kommt nicht vor). „Steigern läßt sich so ziemlich alles“, heißt es lässig bei Walter Werbeck – hier sind es vor allem Tonhöhe und Besetzung, überdeutlich ab T. 64: Der melodische Ausgangspunkt ist zunächst b’ mit 13 Instrumenten, vier Takte später h’ mit 15 Instrumenten, wieder vier Takte später cis’’ mit 18 Instrumenten. In T. 76 spielen zum ersten Mal alle 23 Instrumente, Thema IV erklingt nun forte im Bass. Immer wieder setzt die Musik nach vier Takten und einem kleinen Crescendo neu an, um auf einer höheren Tonstufe dieses Muster zu wiederholen. Die einzelnen kleinen Steigerungswellen fügen sich, einander überbietend, zu einer großen Steigerung zusammen.

Das – hier noch behutsam eingesetzte – Prinzip wellenartiger, sich überbietender Steigerungen bestimmt im Kleinen wie im Großen auch die Anlage des ausgedehnten Mittelteils der Metamorphosen. Ablesbar ist dies schon an der Abfolge der Tempobezeichnungen: etwas fliessender – poco più mosso – appassionato – Agitato – poco accelerando – noch etwas lebhafter – Più allegro – accelerando. Selbstverständlich sind in diese Entwicklung retardierende Elemente eingezogen, die dann Ausgangspunkte neuer Steigerungswellen werden. Die Techniken, mit denen Strauss diese Steigerungswellen realisiert, sind im Grunde die alten, längst von ihm eingeübten, die er aber mit Phantasie und ungeminderter Gestaltungskraft einsetzt: Neben Dynamik, Besetzung und Klangraum bzw. Tonhöhe sind es Satztechnik (etwa die Engführung des Themas VI in kontrapunktischer Kombination mit Thema II – T. 239 ff.), Verkürzungen von Taktgruppen und Abspaltungen (vgl. 197 ff.: Thema III erscheint zweimal, dann zweimal in zweitaktiger Verkürzung, dann mehrfach nur eintaktig mit dem Triolenmotiv), rhythmisch-metrische Beschleunigung (vgl. z.B. die Sechzehntelketten ab T. 278). Häufig münden die Steigerungs-Entwicklungen in Dominantorgelpunkte, am deutlichsten der letzte in T. 377 ff., der nicht zu überbieten ist und dann zum „Zusammenbruch“ geführt wird.

Innerhalb dieser übergeordneten Formkurve gliedern Tempoänderungen einerseits und Wechsel des thematischen Materials andererseits den mittleren Großabschnitt deutlich in mehrere Episoden:

- T. 82 – 133, G-Dur, dominiert von Thema V und den ihm verbundenen Motiven VIII und IX

- T. 134 – 212, E-Dur (nach einer modulierenden Überleitung), zunächst dominiert von Thema VII und den ihm verbundenen Motiv X (immer wieder interpunktiert vom Themenkopf VI), dann, ab T. 197 dominiert von Thema III

- T. 213 – 245, ohne Vorzeichen, modulierend, dominiert von Thema II und Thema VI (bzw. den diese Themen prägenden Hauptmotiven)

- T. 246 – 344, ohne Vorzeichen, modulierend, Elemente aller Themen kombinierend (Thema VII aber nur ganz marginal) – vgl. dazu das Kapitel „Thematische Umgestaltungen“

- T. 345 – 389, C-Dur, Elemente aller Themen kombinierend, wobei Thema V besonders hervortritt.

Diese Episoden setzen außer mit einer Temposteigerung mit einer deutlichen Änderung des Klangraums und der Besetzung ein. Die ersten beiden führen neue Themen ein, die folgenden kehren auffällig zu in den vorangehenden Takten vernachlässigten Themen zurück. Der erste entfaltet entspannt fortspinnend das neue Thema V; der vorletzte führt in verdichteter Form (fast) alle Themen zusammen. Die fünf Episoden verwirklichen also in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlichem Material das Prinzip der motivisch-thematischen Arbeit, ein wesentliches Gestaltungsmittel der Sonate, schließen sich aber nicht zu einer – auch nicht zu einer „freien“ – Sonatensatzform zusammen.

Drei Großabschnitte, Steigerung im Kleinen, Steigerung im Großen, fünf mehr oder minder von motivisch-thematischer Arbeit geprägte Episoden im mittleren Abschnitt – diese Musik folgt keinem Modell; den einen Begriff, auf den man die Form der Metamorphosen bringen könnte, gibt es nicht – es wäre denn der Begriff der „Metamorphosen“.

Von den Brüchen und Überraschungen, von der Dekonstruktion des thematischen Materials wird noch die Rede sein.

„Ein von großem Atem getragener feierlicher Trauergesang“

VII. Der erste Teil

Die chromatisch abwärts führende, durch die Instrumentation deutlich hervorgehobene Linie, mit der Strauss einsetzt, ist ein jahrhundertealter Topos: Der Komponist „benutzt“, mit einigen wenigen Freiheiten, die Töne des chromatischen Lamento-Basses, den schon viele seiner Kollegen vor ihm „benutzt“ hatten, wenn es um Klage, um Schmerz, um Trauer gehen sollte. Die Harmonik allerdings ist neuartig und ungewöhnlich: Auf e-Moll folgt das sehr entfernte As-Dur (ein terzverwandter Akkord also, aber eine Mediante ohne einen gemeinsamen Ton); der Vierklang d-f-g-b, ambivalent zwischen B-Dur und g-Moll, führt ins ebensowenig zu erwartende A-Dur. (Die harmonische Gestaltung entspricht einer bestimmten Möglichkeit von Strauss’ Spätstil, indem sie weniger komplexe Akkordbildungen als ungewöhnliche Verbindungen relativ einfacher Akkorde kennt.) Ebenso expressiv aufgeladen ist die Melodik mit ihrem Quartsprung aufwärts und dem folgenden Tritonus, in weit ausgreifender Gegenbewegung zum Bass. Aufwärts führt auch die leittonig angeschärfte Akkordbrechung im Cello 4, die den eineinhalb Takte ruhenden A-Dur-Klang ausfüllt.

Die harmonisch und zunehmend auch rhythmisch unsichere Fortführung führt zu einer zwar im Grunde vertrauten, aber mit harten Dissonanzen aufgerauten Kadenzwendung (der sub-dominantische Akkord, der in T. 7 den Quartsextvorhalt vorbereitet, legt die Töne es, f, g und as übereinander), die für wenige Takte eine Tonika c-Moll etablieren hilft.

Nun geschieht etwas eigentlich ganz Schlichtes. Strauss reiht drei weitere Themen, die sich im Fortgang des Stückes als zentrale thematische Gestalten herausstellen werden, ohne Überleitungen aneinander: zunächst das Thema II, das in Takt 10 die thematische Anspielung auf den Trauermarsch aus Beethovens dritter Sinfonie bringt, mit dessen Zitat das Stück dann bedeutsam schließen wird. (Was dies „Bedeutsame“ bedeuten könnte, dazu später eine begründete Spekulation.) Die ersten Takte des unmittelbar folgenden Themas III zeigen die große Spannweite von Strauss’ harmonischer Gestaltung. Nach den ungewöhnlichen Akkord-verbindungen der Anfangstakte umkleidet Strauss in T. 17 bis 21 die Melodie mit nichts mehr als Tonika, Subdominante und Dominante:

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| Fis | h | h/Fis7 | e/h | Fis/e |

In diesem „eigentlich schlichten“ Abschnitt erweist sich Strauss als Meister des feinsten Übergangs: Thema III beginnt mit demselben Drei-Viertel-Auftakt, mit dem acht Takte zuvor das zweite begonnen hatte; Thema IV – eine Fortspinnung des ersten – hat als zweiten Takt die melodische Wendung, mit der das dritte Thema begonnen hatte, als einen Kontrapunkt, in T. 27 und 31, den lombardischen Rhythmus des zweiten.

Insgesamt hält sich Strauss in diesem ersten Abschnitt der Metamorphosen mit thematischen Verwandlungen und Verknüpfungen sehr zurück. Nach der Themenvorstellung bleibt er zunächst bei einer reihenden Gestaltungsweise. Auf die Wiederaufnahme des Anfangs in T. 40 folgen Thema I, III und IV – nur das mit Beethoven assoziierte, in der Literatur gern als „Hauptgedanke“ des Stücks bezeichnete Thema kommt nicht vor -, bis die Musik sich ab T. 56 und mehr noch ab T. 64 auf ein Ziel ausrichtet.

In den ersten 33 Takten exponiert der Komponist vier Themen, stellt sie für die folgenden Umgestaltungsprozesse zur Verfügung – er komponiert jedoch keine „Exposition“. Wilfried Brennecke, der 1966 die erste ausführliche Analyse der Metamorphosen vorlegte, nennt diesen Abschnitt einen „von großem Atem getragenen feierlichen Trauergesang“. Die Formulierung würde man so heute nicht mehr wagen, das offensichtlich Gemeinte bleibt gültig.

„Glanz und Lebensfülle“

VIII. Der zweite Abschnitt

Die Melodie, die in T. 82 einsetzt, kann schwerlich als einer von Strauss’ großen Einfällen angesehen werden: ein unentschiedenes Auf- und Abgleiten entlang der Tonleiter zu Allerweltsrhythmen, mit Sequenzen mühevoll auf die Länge von acht Taken ausgedehnt. Auch der, der sich eine solche Kritik als Denkmalsschändung empört verbittet oder sie als irrelevant und unwissenschaftlich abtut, muss zugestehen, dass diese Melodie weit weniger prägnant und charakteristisch ist als ihre vier Vorgänger (im ersten Abschnitt der Metamorphosen). Es wird nun zu zeigen sein, dass im Zusammenhang des Stückes dieses Thema V seine Bedeutung weniger durch Prägnanz und Charakteristik als vielmehr durch die Geschichte, in der es eine Hauptrolle spielt, erhält.

Das erste Auftreten der Melodie kommt gewissermaßen als erwartbare Überraschung – die von Strauss wunderbar inszeniert wird: rasche Zurücknahme des in T. 79 als Höhepunkt erreichten Cis-Dur, radikaler Tonartwechsel (von Cis nach G), Verringerung der Besetzung (von 23 auf 10 Instrumente), Verengung des Klangraums, fließenderes Tempo (jetzt eher Halbe als Pulsschlag). Die Melodie, zunächst durch die Instrumentation deutlich als Hauptstimme hervorgehoben, verliert sich etwas in der Fülle eher ornamentaler Gegenstimmen, erreicht dann in T. 126 aber über dem Dominantorgelpunkt D einen ersten Höhepunkt. Neue Ideen drängen die Melodie für über 100 Takte beiseite (Thema VI und VII setzen, poco più mosso bzw. appassionato, ein), erst in der vorletzten Episode des Mittelteils, die alle sieben thematischen Gestalten miteinander kombiniert, kommt sie wieder zu Worte. Sie gerät in einen Dialog mit den Themen II und I, die sich ab T. 307 viertaktig mit ihr abwechseln. In T. 341 scheint sich Thema I auf dem ersten Quartsprung festzuklemmen, die Akkorde g und Ces rucken hin und her, die Rhythmik verlässt den Bezug zum Takt (eine Ausnahmestelle in der gesamten Komposition). Erst beim siebten Ansatz wird die chromatische Basslinie g-ges weiter über f nach e weitergeführt, zum Sextakkord von C-Dur, mit dem Strauss die Melodie in einem prächtigen Tutti – „triumphal“ hätte es früher geheißen – wieder auftreten lässt (T. 345). Nun aber macht der Hörer eine typische Strauss-Erfahrung: Er glaubt, bereits die Klimax erreicht zu haben, aber Strauss nimmt die Musik noch einmal zurück und erreicht erst in der nächsten Steigerungswelle den eigentlichen Höhepunkt, der nicht mehr überboten werden kann. In C-Dur erklingt, hinreißend und glanzvoll instrumentiert, die Melodie über einem sieben Takte gehaltenen Dominantorgelpunkt (T. 377).

In den Skizzen findet sich zu dieser Stelle eine aufschlussreiche Bemerkung: „landet in früherer G Melodie aber in C-Dur aber plötzlich abbrechen, von da auf tragisch Adagio-Schluss in Wehmut!“ Das entspricht genau der tatsächlich realisierten Konzeption. Die Musik scheint sich fast zu überschlagen, bis dann in T. 389/90 die ersten vier Töne von Thema VI, ins Riesenhafte gesteigert, zur Wiederaufnahme des Adagios führen, mit dem Thema I in c-Moll. – Die Geschichte der Melodie ist damit noch nicht beendet; die Rolle, die sie im abschließenden Adagio spielt, soll hier in einem kurzen Vorgriff beschrieben werden.

Der dritte Abschnitt entwickelt sich zunächst analog zum ersten, der ab T. 417 beginnenden Steigerungsepisode nimmt aber die Melodie mit auf. Die Musik scheint wieder einen Aufschwung zu nehmen, bricht jedoch mit einer – unvorhersehbaren – Generalpause ein zweites Mal plötzlich ab: wiederum ff, wiederum Thema I. In den noch folgenden 78 Takten spielt die Melodie kaum eine Rolle mehr.

Hermann Danuser, der die Metamorphosen als – freilich sehr eigenwilligen – Sonatensatz interpretiert, weist darauf hin, dass es für die Unterbrechung des Seitensatzes durch die plötzliche Stille der Generalpause in T. 432 „in der klassizistischen Tradition der Sonatenform keinerlei Vorbild gibt“. Strauss habe das (für ihn durchaus typische) schwungvolle Entfesseltsein im ersten Teil des Stückes „zu einer selten erreichten Höhe“ geführt, habe diesen Aufschwung aber in Reprise und Coda nicht wiederholt, „sondern im Gegenteil den Versuch der Wiederholung im Ansatz als Unmöglichkeit“ auskomponiert.

Danusers Ausführungen bleiben gültig, auch wenn man die Sonatensatz-Perspektive als eine allzu mühsame nicht teilt. Ich hoffe, nicht allzu sehr in die Nähe eines überlebten Konzertführerstils zu gelangen, wenn ich mich an den thematischen Gestalten orientiere und einen hilfsweisen, vielleicht hilflosen Versuch unternehme, ein mit Worten nicht sagbares inneres Programm doch zu sagen: Einer zunächst verhaltenen, dann hoch expressiven Trauermusik wird eine kantable Melodie mit lyrischem Gestus gegenübergestellt. Die Musik belebt sich und entwickelt einen immer stärkeren Schwung, in dessen Sog auch Elemente der anfänglichen Trauermusik geraten. Auf dem Höhepunkt, als die Musik wie außer Rand und Band gerät, scheint sich die lyrische Melodie triumphal durchzusetzen – aber nur wenige Takte später bricht der entfesselte Schwung zusammen. Die Trauermusik kehrt wieder zurück, und nimmt, fast wie nebenbei, das lyrische Thema wieder auf. Ein erneuter Aufschwung nimmt Fahrt auf, doch diese Entwicklung wird unerwartet unterbrochen. In der plötzlichen Stille scheint die Musik in einen überraschend sich auftuenden Abgrund zu starren.

„Die wunderbarsten Übergänge eines Teils in den anderen“

IX. Thematische Umgestaltungen

Zehn Takte etwa aus der Mitte des mittleren Abschnitts habe ich für die Septett-Besetzung zwei Violinen, zwei Violen, zwei Celli, Kontrabass bearbeitet, also gewissermaßen das Particell zu rekonstruieren versucht, das der Ausarbeitung der endgültigen Partitur voranging. Alle sieben Themen sind zwar nicht vollständig, aber doch eindeutig identifizierbar vertreten, das Thema VII allerdings nur in einer kleinen Andeutung in T. 255.

Themenkombinationen und thematische Umformungen gibt es natürlich nicht nur in den Metamorphosen und nicht nur bei Richard Strauss. Hier aber ist das Konzept radikal verwirklicht, „hier kommt alles zu allem“. In den ersten drei Takten dieses Ausschnitts reiht die erste Violine in einer fließenden Bewegung zunächst die Oberstimme von Thema I, dann die in große Höhen emporgehobene Akkordbrechung Ib , dann die Triolen des dritten Themas aneinander; gleichzeitig fügt der Bass an die chromatische Basslinie aus Thema I den melodischen Kern aus Thema III. Begriffe wie Abspaltung oder Sequenzierung scheinen gegenüber diesem völlig unschematischen, metamorphotischen Kontrapunkt, der „die wunderbarsten Übergänge eines Teils in den andern“ schafft, ganz unangemessen.

Etwa gleichzeitig mit den Metamorphosen lässt Thomas Mann den Komponisten Adrian Leverkühn von einem Satz „ohne eine einzige freie Note“ träumen. Ein solches Ideal der Konzentration gilt für Strauss freilich nicht, ihm gegenüber haben die Metamorphosen etwas Wucherndes, etwas weit weniger Strenges. Nebentriebe, die nicht oder nur mit erheblichem Aufwand aus den Hauptgestalten abzuleiten sind, füllen den Satz auf und halten die Musik in fließender Bewegung, wie zum Beispiel die mit dem Thema VI im Bass verschränkte Figur in der zweiten Bratsche in T. 252/253.

„Tragik und Wehmut“

X. Der dritte Abschnitt

Die Takte 390 bis 423 rekapitulieren die Takte 1 bis 32 – mit einigen bedeutsamen Veränderungen: die etwas erweiterte Besetzung, der damit verbundene kompaktere Satz und dickere Klang, die fallenden Dreiklänge in den Celli ab T. 409 (eine eigentlich simple Idee, die aber an dieser Stelle und in diesem Kontext die Musik wundervoll ergänzt), die Triolenbewegung ab T. 417 (die die folgende Steigerung vorbereitet). Auf die folgenden Takte bin ich bereits im vorigen Kapitel im Zusammenhang der Geschichte des Themas V eingegangen. Was aber nun passiert, ist außerordentlich.

Auf das unvermittelte Abreißen der Musik und die Generalpause in T. 432 fügt Strauss eine mindestens im Rahmen seiner „Handgelenksübungen“ (der Spätwerke nach „Capriccio“) ganz ungewöhnlich dissonante Stelle an. Aber anders als z.B. das hoch-dissonante Blöken der Schafe in „Don Quixote“ verbindet sich die Musik hier nicht mit einer programmatischen Idee, man hört sie als Gefühlsausbruch, als Aufschrei. Die treppenartigen Einsätze sind aus der Sphäre der geistlichen Chormusik wohlbekannt – ein braves Beispiel des jungen Puccini findet sich hier (Notenbeispiel 2). Strauss macht aus dieser Idee einen expressiven Höhepunkt ohnegleichen.

Während in den Takten 390 bis 431, bis zur Generalpause, die noch intakten Themen I bis III aneinander gereiht werden, während in den Takten 433 bis 448, nach der Generalpause, das Thema II imitatorisch behandelt wird (mit gelegentlichen gliedernden Einsprengseln von Thema VI), beginnt in T. 449 ein von der Dekonstruktion aller thematischen Gestalten bestimmter letzter Abschnitt. Es erscheint kein vollständiges Thema mehr, keine Achttakt- oder Viertaktgruppen. Themenfragmente werden aneinander und übereinander gereiht. Die letzte Metamorphose der thematischen Gestalten ist ihre Auflösung.

Für die Takte 473 bis 481, habe ich wiederum eine Septett-Fassung hergestellt, die die horizontale und vertikale Verknüpfung der Themenfragmente übersichtlich macht.

Die (mit dem Original identische) Stimme der ersten Geige zeigt einen melodischen Fluss, der – unvorhersehbar und fast absichtslos erscheinend – dicht an dicht motivische Elemente unterschiedlicher Themen miteinander verbindet: Der Aufgang in Takt 473 ist eine der kaum zu zählenden Varianten von Ib (der zuerst in T. 2 mit Thema I verbundenen Aufwärtsbewegung), mündet in die Vierteltriolen-bewegung von Thema III, fügt dann, zweimal, den Beginn von Thema VI an, zitiert dann den lombardischen Rhythmus aus Thema II, kehrt, jetzt nur einmal, zum Beginn von Thema VI zurück, und führt mit dem lombardischen Rhythmus zu einem Zwischenschluss. Andere Stimmen bringen ähnliches und anderes Material; in den vier letzten Takten klingen über- und nacheinander motivische Elemente von vier verschiedenen thematischen Gestalten. Das Netz aus Themen- und Motivfragmenten (manchmal nur Splittern) ist zumindest in den Oberstimmen dicht gewebt, eine vollständige thematisch-motivische Durchdringung des Tonsatzes aber nicht gewollt.

Der Begriff „Einfall“ zielt ja im landläufigen Verständnis auf das Melodische – der melodische Einfall wird dann, so eine gängige Vorstellung, in Anwendung eines kompositorischen „Handwerks“ zu einem größeren Zusammenhang „ausgearbeitet“. Dieser Vorstellung folgend erläutert z.B. Antonín Dvořák sein Vorgehen in seiner Neunten: „Ich habe schlichtweg originäre Themen geschrieben, welche die Eigenheiten der Indianischen Musik verkörpern, und mit den Mitteln moderner Rhythmen, Harmonie, Kontrapunkt und orchestraler Farbe entwickelt.“ Dieses Denkmuster ist völlig unangemessen gegenüber der hier in Rede stehenden Musik, die sich nicht einem „Handwerk“ verdankt und frei von Schema und Mechanik ist. „Die Trennung von Einfall und Arbeit“, so Strauss in den Dreißigerjahren, „ist beim Schaffen unmöglich. Die Arbeit erzeugt sehr viele Einfälle, durch sie und bei ihr entstehen sie oft erst.“ Der Einfallsreichtum, mit dem Richard Strauss die von ihm gefundenen thematischen Gestalten umgestaltet, verbindet und daraus einen großen und sprechenden Zusammenhang gewinnt, ist unvergleichlich.

„Legt ihr’s nicht aus, so legt was unter“

XI. Das Beethoven-Zitat

Ein Gespräch unter Musikkennern und Liebhabern über die Metamorphosen von Richard Strauss führt unweigerlich und recht schnell zu dem Beethoven-Zitat am Ende des Stückes (also auf vier Takte von 510, auf 25 von 1680 Sekunden) – verständlich, denn dieses Zitat ist etwas, das man einfach zur Sprache bringen kann. Aber auch die wissenschaftliche Literatur schenkt diesen wenigen Takten viel Aufmerksamkeit, mit stark divergierenden Ergebnissen.

Laurenz Lütteken hat den Metamorphosen eine Studie gewidmet, die weniger auf die Analyse und Interpretation der Musik selbst zielt, diese vielmehr in vielfacher Weise umkreist. Entsprechend führt das Beethoven-Zitat den Interpreten weit über das, was kompositorisch der Fall ist, hinaus: „War die Eroica im Heldenleben noch dramatischer Ausgangspunkt des Geschehens, so erweist sie sich nun, am Ende, vor dem Verklingen der Metamorphosen, als deren Movens und Schlusspunkt gleichermaßen. Es-Dur und c-Moll, die beiden von Beethoven so folgenreich als Chiffren ins Spiel gebrachten Tonarten, werden nun absichtsvoll über ein ganzes Lebenswerk gelegt, und so, wie der Beginn des Heldenlebens ohne die Kenntnis der Eroica unverständlich bleibt, so wird der abschließenden Zitation der Marcia funebre ein fast halbstündiger kompositorischer Zusammenhang vorgeschaltet.“

Hier scheint mir die Deutung sich ihrem Objekt gegenüber zu verselbstständigen. Die Beziehung der Metamorphosen zur Eroica ist von Strauss komponiert, die Verbindung der Metamorphosen über die Eroica hinweg zum Heldenleben aber vom Interpreten hergestellt. Dass Strauss zwei Tonarten, von denen die eine, Es-Dur, im kompositorischen Zusammenhang des Eroica-Zitats gar keine Rolle spielt, „absichtsvoll über ein ganzes Lebenswerk“ (d.h. ja wohl als einen intendierten Kommentar) lege, ist eine bloße – und mir kaum begreifliche – Behauptung. Dass „die Eroica“ das Movens der Metamorphosen sei, scheint mir ebenso fragwürdig (eines von mehreren Themen hat einen Takt mit einem Satz der Sinfonie gemeinsam), wie die Musik vor dem Beethoven-Zitat als eine bloße „Vorschaltung“ zu diskreditieren.

Ich plädiere dafür, überflüssigen interpretatorischen Ballast abzuwerfen, die Bedeutung von Strauss’ Beethoven-Zitat für das Ganze seiner Komposition geringer einzuschätzen und es vor allem nicht zum Dreh-und Angelpunkt einer Gesamtinterpretation der Metamorphosen zu machen. Reinhold Schlötterer geht in seinem brillanten Aufsatz „Zu den Metamorphosen“ auch auf die vorliegenden Skizzen ein und weist nach, dass die Tonfolge g-f-es-d-c bereits feststand, bevor sie durch den charakteristischen lombardischen Rhythmus ihre unverwechselbare, die Assoziation mit der Eroica erst ermöglichende Gestalt erhielt. Das letztlich – mit oder ohne Hilfe Beethovens – gefundene Thema ist keineswegs, wie man immer wieder lesen kann, „das Hauptthema“ des Werkes. Wenn Willi Schuh korrekt berichtet hat (woran kein begründbarer Zweifel besteht), dann ist dem Komponisten der motivische Zusammenhang seines Thema II mit Beethovens Trauermarsch-Melodie erst im Verlauf der Arbeit deutlich geworden – wann dies geschehen ist, wissen wir nicht.

Ein Gedankenexperiment soll verdeutlichen, dass von vier Takten Zitat nicht die gesamte Komposition abhängt: Wenn das Stück so schlösse wie im folgenden Notenbeispiel (wieder in einer Fassung für sieben Streicher), wäre das Thema II dann unverständlich oder ohne Legitimation? Wäre die Musik dann weniger mitreißend und ergreifend, wäre die Komposition weniger verständlich, wäre das Werk weniger bedeutend?

Wiederum Willi Schuh berichtet, das Beethoven-Zitat und vor allem der Partitur-Eintrag „In Memoriam!“ seien eine Hommage an Beethoven. Der Fokus auf diese eine Person lässt sich wohl legitim erweitern, indem man – nach einem Miniatur-Exkurs über die Beziehung zwischen dem Komponisten und seinem Biographen – die Bedeutung Beethovens für Richard Strauss bedenkt.

Der Briefwechsel zwischen Richard Strauss und Willi Schuh zeigt einen immer wieder aufflammenden Konflikt zwischen dem Komponisten und dem Schweizer Musikwissenschaftler und -kritiker. Schuh verteidigt sein Interesse an der jüngeren Komponistengeneration, der er – nach und neben Strauss, einem „unvergleichlichen Geschenk der Vorsehung“ – auch seine Aufmerksamkeit schenken möchte. Strauss hingegen versucht, den sechsunddreißig Jahre Jüngeren zu domestizieren und weist ihn an, „Farbe zu bekennen“: „Und so werden Sie, lieber Freund, wohl allmählich etwas ‚einseitiger‘ werden müssen.“ Im Zusammenhang dieser Auseinandersetzung schreibt Strauss dann: „Ich kann nur in Musikgeschichte denken und da gibt es nur den einen ganz schroffen Wagnerschen Standpunkt: die Klassiker von Bach ab bis Beethoven, von da nur die eine Linie: Liszt, Berlioz, Wagner und meine bescheidene Wenigkeit.“ (Brief vom 8. Oktober 1943, Hervorhebungen von Strauss)

Beethoven ist also die zentrale Figur in einer Reihe von Komponisten-Persönlichkeiten, an deren Ende Strauss sich selbst sieht. Die Betroffenheit und Erschütterung im Angesicht des drohenden Untergangs der von diesen Persönlichkeiten geschaffenen musikalischen Kultur spricht aus vielen Briefzeugnissen vor allem aus den letzten Kriegsmonaten, auch aus der Zeit der Komposition der Metamorphosen. Das „In Memoriam!“ markiert also ein Gedenken nicht nur an ein einzelnes Musikstück oder einen einzelnen Komponisten, sondern eine ganze Tradition.

„Ein von ungetrübtem Wohlklang getragenes reines Musizieren“

XII. Die „Metamorphosen“ als Trauermusik

Anlässlich der deutschen Erstaufführung der Metamorphosen durch das Sinfonieorchester des NWDR unter Hans Schmidt-Isserstedt im Frühjahr 1947 schreibt der Kritiker des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“: „Die 23 Solostreicher der ‚Metamorphosen‘ geben dem Hörer keinerlei Probleme zu lösen auf.“ Strauss sei „der Musikant eines von überlegener Altersweisheit überglänzten, von ungetrübtem Wohlklang getragenen reinen Musizierens geworden“.

Es ist schwer nachzuvollziehen, welche Vorurteile oder Voreingenommenheit einen professionellen Musikkritiker so ertauben ließen. Die schreienden Dissonanzen ab T. 436 sind alles andere als „ungetrübter Wohlklang“, die individuelle Formgebung des Stückes gibt durchaus „Probleme auf“. Wenn der Kritiker von einem „nie abreißenden Klangstrom“ spricht, hat er eine Stelle wie die überraschende Generalpause nach T. 431 – ein Schockmoment ohnegleichen – schlicht überhört. Der Wucht, mit der das Klagemotiv des Beginns bei der Wiederaufnahme des langsamen ersten Teils in den Fluss der Musik einbricht, kann man sich ebensowenig entziehen wie der Resignation, die am Schluss steht und die nicht „überlegener Altersweisheit“ entspringt.

Selten hat Strauss so persönlich, so betroffen komponiert wie in diesem Stück, in dem er sich ja nicht hinter einem Programm oder einer Opernfigur verbirgt. Zwar ist, dass es Strauss ist, der hier trauert, dass es ihm sehr ernst mit diesem Stück war, eine letztlich nicht beweisbareAussage – man wird sich im konkreten Fall jedoch auf Evidenz berufen dürfen.

Warum und um was der Komponist hier trauert, kann man der Musik selbst nicht mit Bestimmtheit entnehmen. Immer wieder liest man im Strauss-Schrifttum etwas über „abweichende Interpretationen“, die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgetaucht seien und dem Stück vorwarfen, es sei nichts anderes als eine Elegie auf das Regime und ein Grabgesang auf Hitler. Ich habe trotz einiger Recherche nur einen Beleg für diese Interpretationen finden können, und auch diesen nur in zweiter Hand: eine Rezension des holländischen Komponisten und Musikkritikers namens Matthijs Vermeulen in einer Ausgabe des „Groene Amsterdammer“ vom Oktober 1947, die dann in der Schweiz unter dem Titel „Ein doppelter Skandal: Das Concertgebouw gedenkt Hitlers“ nachgedruckt wurde: „Alle diejenigen, die heute die ‚Metamorphosen’ hören, auch die Verwandten der ungezählten gefolterten und ermordeten Opfer des deutschen Kriegsherrn werden solchermaßen mit Hilfe der Musik gezwungen, einer Gedächtnisfeier für diesen ‚großen Mann‘ beizuwohnen.“ Damals schritt Willi Schuh, der ja den Kompositionsauftrag an Strauss vermittelt hatte, ein und wies „das lächerliche wie widerliche Pamphlet“ zurück, indem er die „schwierige Lage, in der Strauss während der letzten Jahre des Hitler-Regimes lebte“, und seine „schweren Konflikte mit der Partei“ schilderte. Tatsächlich müssen Vermeulens Angriffe vor dem Hintergrund der biographischen Zeugnisse über die Lebenssituation Strauss’ in den Jahren 1944/45 und seine damaligen politischen Anschauungen abwegig erscheinen. Die Musik selbst, die im Übrigen ja vor dem Tod Hitlers und dem Ende des Regimes vollendet war, ist weit entfernt von dem, was die Kulturpolitik erwartete, in Auftrag gab, einforderte oder guthieß. Hätte irgendeine Größe des Dritten Reiches die Metamorphosen zur Kenntnis genommen, wäre Strauss des Defätismus beschuldigt worden.

Strauss war das Suchen „der Herren Musikgelehrten nach ‚persönlich Erlebtem‘ und ‚Bekenntnißhaften‘“ zuwider. Wenn man, gegen seinen Willen, den Affekt der Trauer biographisch verorten und auf das komponierende Subjekt, die Person Richard Strauss zurückführen will, dann bietet sich wohl eine Gemengelage an aus Altersschwermut (auch wenn Strauss die Tatsache, am Ende der eigenen Zeit angelangt zu sein, scheinbar nüchtern registrierte), aus Sorge um sich selbst und die ihm Anvertrauten in einer höchst unsicheren Situation (in der es völlig unmöglich war abzuschätzen, was die nähere und fernere Zukunft bringen würde), aus Wehmut und Entsetzen im Angesicht der ungeheuren Verluste, die das Wüten des Krieges mit sich gebracht hatte (Verluste, die ja auch die eigene Lebensleistung und das Überdauern der Tradition, in der oder als deren Vollender Strauss sich sah, in Frage stellten).

Der Komponist hat seine Erfahrung beschrieben, dass „bei großen Erregungen, Ärger, eine besonders lebhafte Tätigkeit der künstlerischen Phantasie einsetzt“ (und nicht etwa, „wie oft geglaubt wird, nach sinnlichen Eindrücken, Anschauung von großen Naturschönheiten, feierlichen Stimmungen in poetischer Landschaft“). Vielfach belegt und beschrieben ist der fassungslose Schmerz, den die Nachrichten von den Verwüstungen Deutschlands – vor allem von den Zerstörungen der Opernhäuser, die seine Werke gespielt hatten – im alten Strauss auslösten. Vielfach belegt und beschrieben ist auch, dass der alte Strauss die Entwicklung der Musik zu einem Abschluss und Ende gekommen sah, mit sich selbst als ihrem Vollender: Überzeugungen, die er zu bedenklichen kulturgeschichtlichen Konstruktionen und törichten weiterreichenden Phantasien ausweitete, etwa wenn er behauptete, es habe ein deutsches Volk nur deshalb gegeben, „damit es Bach, Mozart und Wagner hervorbringe“. Deutschland habe, so notierte er im Juli 1945, „mit der Erschaffung der deutschen Musik, nach ihrem Höhepunkt Mozart-Beethoven u. ihrer Vollendung durch Richard Wagner mit den letzten Ausläufern meiner Werke seine Weltmission vollbracht u. eine 3000jährige Kulturentwicklung beendet.“ Und Willi Schuh erklärte er am 20. Mai 1946 greisenhaft grausam, „daß das politische Deutschland zerstört werden mußte, nachdem es seine Weltmission: die Erschaffung und Vollendung der deutschen Musik erfüllt hatte“.

Die Überzeugung, am Ende einer Jahrtausende währenden Entwicklung zu stehen, ist die Kehrseite der Verachtung, die Strauss für seine jüngeren Komponistenkollegen, diese Atonalen und Melodielosen, zur Schau trug. Das Bewusstsein, aus der Zeit gefallen zu sein, hat aber auch dann etwas Melancholisches, wenn es sich mit einem starken Gefühl für die eigene Bedeutung paart. Auch der Solitär, der diese Rolle selbstbewusst ergreift, ist einsam.

Leserkommentar von Gerd Kolkmeyer

Mit großem Interesse und ebensolcher Zustimmung habe ich deine Ausführungen gelesen – wobei ich mich natürlich nicht entfernt so gründlich mit dem Gegenstande beschäftigt habe wie du. Dass es sich lohnen würde, das zu tun, habe ich stark vermutet, als ich von deinem Vorhaben hörte – obwohl ich (bisher) keine Partitur des Stückes besitze, sondern nur die (von dir ausweislich der Partitur im Hinblick auf das Ritardando vor der Generalpause zu Recht kritisierte) CD der Dresdner Staatskapelle mit Rudolf Kempe (sonst nach meinem Empfinden oft kein übler Strauss-Dirigent).

Ich bin, wohl verleitet durch Vorurteile, erst recht spät „wirklich“ auf das Stück gestoßen, musste aber dann nach erstem konzentrierten, gebannten Hören, wie ich mich gut erinnere, am Schluss heftig meine Bewegung hinunterschlucken. Ich glaubte im Moment der letzten Takte dasselbe zu empfinden, was ich durch deine Arbeit (insbesondere den Versuch, das Unsagbare doch in Worte zu fassen) nun bestätigt finde: eine zugleich subjektiv empfundene und furchtbare objektive Katastrophe, ein erschrecktes, entsetztes subjektives Wahrnehmen objektiver Geschichte, von Zeit, Vergangenheit, Vergänglichkeit und der eigenen Position darin. Davor verschwindet, mit Schrecken, als nur relativ bedeutsam, plötzlich jede mögliche Eitelkeit.

Deine Analyse ist in jedem Fall sehr verdienstvoll und „dienlich“, wird mir jedenfalls helfen und räumt auch, soweit ich das beurteilen kann, mit vielem Unsinn, Mythen etc. in der Sekundärliteratur, die du ggf. überzeugend widerlegst, auf. Dass (neben der hervorragenden Strukturierung des Ganzen) auch der Titel gut gewählt ist, brauche ich nach oben Gesagtem nicht mehr betonen – ebenso die „Leverkühn-Zeitblom“-Bezüge.

Ein sachlich/inhaltliches Fragezeichen möchte ich setzen, zum Kapitel XI und dem dort geschilderten „Gedankenexperiment“. Ohne das Beethoven-Zitat und das damit zusammenhängende 2. Thema überbewerten zu wollen: Ich finde schon, dass das Zitat dem Stück noch eine Dimension hinzufügt, die – auch wenn der Bezug dem Komponisten erst spät im Kompositionsprozess bewusst geworden sein sollte – empfindbar fehlen bzw. den „Ausdruck“ deutlich verändern würde, ließe man das Zitat hier weg. Und Straussens Zitat samt Anweisung in der Partitur „in memoriam!“ („memoriam“ ist Akkusativ, keine Feststellung [„in memoria“], sondern eine Aufforderung oder Bitte) wäre eine Erinnerung daran, was – nach seinem Empfinden – hier „alles“ endet. Davon hast du ja in deiner Arbeit in den Kapitel XI/XII auch treffend gehandelt (was ein wenig dem „Gedankenexperiment“ zuvor widerspricht oder es relativiert). Und dass sich hier etwas vorher so nicht Erkennbares bzw. Erkanntes dem Hörer, vielleicht auch dem komponierenden Subjekt, „enthüllt“, finde ich schon. Von Identität muss man ja nicht reden, evtl. von [unbewusster, evtl. sogar ursprünglich ungewollter] Verwandtschaft – oder Affinität? Kein Zufall übrigens, dass das Zitat im Bass – tief unten! – liegt, frag den Psychologen …

Leserkommentar von Jan Michael Meyer-Lamp

Freudig überrascht bin ich bei der Recherche im Internet zu Strauss’ Metamorphosen auf diese grandiose „Vergewisserung“ darüber gestoßen. Eine Wohltat, über das Stück zur Abwechslung keine Schwadronade, sondern eine faktenbasierte Analyse zu lesen. Hut ab!

Leserkommentar von Christian Schlegel

Vielen Dank für diesen sehr lesenswerten Aufsatz. Tatsächlich habe ich mir die Metamorphosen schon vor einigen Monaten häufiger angehört. Dass der Titel vermutlich mit der motivisch-thematischen Arbeit im Zusammenhang steht, habe ich mir irgendwie gedacht. Insofern war es nun sehr erhellend für mich, wie hier die unterschiedlichen Themen und deren Verwandtschaftsverhältnisse dargelegt werden konnten. Schön fand ich auch, wie auf Grundlage der Analysen der „überinterpretatorischen Ballast“ einiger Autoren entkleidet wurde. Das hat mich alles sehr überzeugt. Nicht ganz verstanden habe ich das Gedankenexperiment zum Eroica-Zitat.

Zwei kleinere Anmerkungen habe ich noch, ist aber Erbsenzählerei: In der Akkordanalyse in Kapitel VII sind die Akkorde der Takte 18 und 19 vertauscht. Mir hat außerdem nicht ganz eingeleuchtet, was genau mit den „weniger komplexe[n] Akkordbildungen als ungewöhnliche[n] Verbindungen relativ einfacher Akkorde“ gemeint ist. Ich nehme an, es geht um Strauss‘ gelegentliche Neigung, Dreiklänge bzw. Septakkorde in einem außerkadenziellen Rahmen miteinander zu verbinden (was häufig auf mediantische Verbindungen hinausläuft). Ich weiß nicht, ob man das als spezifische Eigenschaft von Straussens Spätstil bestimmen kann. Vielleicht kennt man ja seinen Liederzyklus Mädchenblumen op. 22 (komponiert 1888). Vor allem im Schluss des dritten Lieds Epheu macht er von dieser Technik ausgiebigen Gebrauch. Zu diesem Zeitpunkt war er ungefähr so alt wie ich jetzt…

Leserkommentar von Michael Havenstein

Vor 14 Tagen [Ende Oktober 2020] spielten die Berliner Philharmoniker ihr letztes Konzert in größerer Besetzung und vor Publikum, bevor das Haus ab erstem November wieder geschlossen werden musste. Auf dem Programm standen neben anderen Werken auch Strauss‘ Metamorphosen. Da ich an diesem Abend nichts mehr arbeiten wollte, habe ich mir das Konzert angehört und – begeistert von dieser Musik – diese „Vergewisserung“ zu diesem Werk gelesen: in Form und Inhalt großartig, vor allem die klare Trennung zwischen Analyse und Interpretation!